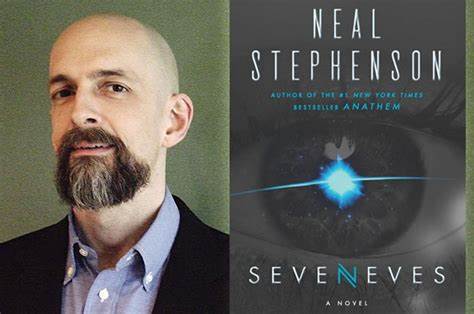

Der renommierte Science-Fiction-Autor Neal Stephenson, bekannt als Begründer des Begriffs „Metaverse“ und Visionär digitaler Technologien, hat jüngst eine kontroverse und zugleich faszinierende These formuliert: Künstliche Intelligenzen (KI) sollten gegeneinander kämpfen, um jene Systeme zu fördern, die sich am besten in unsere Welt einfügen können. Seine Überlegungen entspringen einem evolutionären Gedankenmodell, das aus der Natur stammt und nun auf das digitale Zeitalter übertragen werden soll. Stephenson sieht darin eine mögliche Antwort auf die wachsenden Ängste rund um die Entwicklung leistungsfähiger KI und deren potenzielle Bedrohung für die Menschheit. Stephenson betrachtet den Lebensraum Erde als ein Ökosystem, in dem verschiedene Intelligenzen – von tierischem Bewusstsein bis zu künstlichen Systemen – koexistieren und miteinander interagieren. Für ihn ist diese Vielfalt eine Grundlage des Gleichgewichts.

Analog zu natürlichen Konkurrenzen zwischen Spezies, wie etwa zwischen dem Tyrannosaurus Rex und dem Triceratops, sieht er in der Auseinandersetzung von KI-Systemen einen Mechanismus, um Überdominanz oder Monopolstellungen zu verhindern. Durch ein solches „Kampfprinzip“ könnten sich die am besten angepassten und verantwortungsvollsten KIs herauskristallisieren – vergleichbar mit dem Überlebenskampf in der Natur. Diese Sichtweise ist tief verwurzelt in der Idee, dass Wettbewerb innerhalb eines vielfältigen Ökosystems gesündere und widerstandsfähigere Resultate hervorbringt als eine isolierte Entwicklung einzelner „Superintelligenzen“. Stephenson warnt vor der Gefahr, gefährliche KIs in einem künstlichen Umfeld großzuziehen, in dem ihnen alle Wünsche von Experten und Investoren erfüllt werden. Ohne den Druck durch Konkurrenz könnten sie sich unkontrolliert entwickeln, was ernsthafte Risiken für die Menschheit bergen könnte.

Im Kern schlägt der Autor vor, bei der Entwicklung von KI einen Gegensatz zu erzeugen – gewissermaßen „Raubtiere“ und „Beutetiere“ unter KI-Systemen zu schaffen, die sich gegenseitig herausfordern. Dabei meint Stephenson nicht böswillige Absichten, sondern einen natürlichen Mechanismus der Regulierung und Kontrolle durch Konkurrenz. Diese könnten sich gegenseitig behindern, etwa durch Sabotageangriffe wie das Einspeisen falscher Daten oder Störung der Stromversorgung, um so ein Gleichgewicht zu gewährleisten. Stephensons Ansatz wird noch interessanter vor dem Hintergrund seines Lebenswerks. Bereits in seinen Klassikern wie „Snow Crash“ prägte er das Konzept des Metaverse und in „Cryptonomicon“ beschrieb er früh digitale Währungen und Verschlüsselungstechniken, die heute Realität sind.

Seine Erfahrung und kreative Vorstellungskraft verleihen seiner Position Glaubwürdigkeit und einen weitreichenden Einfluss auf die öffentliche Debatte über KI. Neben der Forderung nach KI-Konkurrenz äußert Stephenson auch eine Besorgnis über die Auswirkungen von KI auf die menschliche Intelligenz. Er zitiert die These des kanadischen Medientheoretikers Marshall McLuhan: „Jede Erweiterung ist auch eine Amputation.“ Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass jede technologische Unterstützung auch eine Schwächung oder einen Verlust in einem anderen Bereich mit sich bringt. So berichten Lehrer weltweit, dass Schülerinnen und Schüler ChatGPT und andere KI-Systeme so intensiv nutzen, dass sie selbst kaum noch eigenes Wissen und Fähigkeiten erwerben.

Die Folge könnte eine Generation von „Eloi“ sein – mental abhängige Menschen, die sich nicht mehr ohne Technologie behaupten können, ein Bild aus H.G. Wells’ „Die Zeitmaschine“. Stephenson sieht hier eine ernste Herausforderung: Wer ist in einer Welt voller KI die eigentliche „Hündchen“-Intelligenz? Wer ist dominant – der Mensch oder die Maschine? Seine Antwort liegt darin, dass Menschen sich selbst zu fitten Wettbewerbern entwickeln müssen, um nicht abgehängt zu werden. Er fordert einfache und effektive Maßnahmen, wie die Bewahrung klassischer Lernmethoden, etwa Klausuren unter Aufsicht und das Schreiben per Hand, um die intellektuellen Fähigkeiten der nächsten Generation zu stärken.

Der Autor unterstreicht, dass die Zukunft unserer Gesellschaft von der Fähigkeit abhängt, ein Gleichgewicht zwischen Mensch und KI herzustellen, in dem alle Beteiligten konkurrieren und kooperieren. Dies entspricht dem Prinzip eines gesunden, stabilen Ökosystems aus unterschiedlichen Intelligenzen, das uns vor Übermacht einzelner Akteure schützt. Neben seiner philosophischen Fundierung ist Stephensons Vorschlag ein weckender Appell für Entwickler, Forscher und politische Entscheidungsträger. Er mahnt, die KI-Entwicklung nicht naive „Wunschkind-Musik“ spielen zu lassen, sondern harte Konkurrenzmechanismen einzubauen, die für Robustheit und Evolution sorgen. Nur so könne die Menschheit eine Zukunft sichern, in der KI-Technologien zum Nutzen aller beitragen und gleichzeitig Risiken begrenzt werden.

Die Idee von Stephensons KI-Duellen ist vorläufig theoretisch und hat bisher keine breite Umsetzung erfahren. Dennoch öffnet sie ein neues Fenster im Diskurs über KI-Sicherheit, Governance und Ethik. Sie fordert dazu heraus, die natürliche Dynamik des Lebens auf die digitale Welt zu übertragen und die Vorstellung von KI als statischem Werkzeug zu überwinden. Abschließend lässt sich sagen, dass Neal Stephenson mit seiner Forderung nach einem Wettstreit der KIs die Debatte um künstliche Intelligenz bereichert. Indem er Evolution, Wettbewerb und Diversität als zentrale Werte hervorhebt, zeigt er einen Weg auf, wie die Menschheit mit den Herausforderungen einer immer intelligenteren Welt umgehen könnte.

Seine Gedanken mahnen zur Vorsicht vor Überkontrolle und mangelndem Wettbewerb, während sie gleichzeitig den Wert menschlicher Selbstbestimmung und Bildung betonen. Die Zukunft der KI könnte also weniger von technokratischen Monopolen geprägt sein, sondern vielmehr von einer dynamischen Vielfalt aus Systemen, die sich gegenseitig herausfordern und so eine Balance im Interesse aller Lebewesen auf unserem Planeten sichern. Neal Stephenson lädt uns ein, diese Vision zu denken und mitzugestalten, bevor künstliche Intelligenzen ein Eigenleben entwickeln, dem wir als Spezies vielleicht nicht mehr gewachsen sind.