In einer zunehmend polarisierten Welt steht die Demokratie vor wachsenden Herausforderungen. Die Wahrnehmung und Akzeptanz kritischer Stimmen ist für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften essenziell, doch immer häufiger erleben wir eine Delegitimierung jener, die den Status quo infrage stellen. Diese Entwicklung gefährdet die demokratische Debattenkultur und behindert sozialen Fortschritt. Aktuelle psychologische Forschung zeigt, dass das Betonen von Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen die wahrgenommene Legitimität kritischer Stimmen deutlich steigert und somit einen vielversprechenden Ansatz darstellt, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Werte zu stärken. Dieses Zusammenspiel von Psychologie, Kommunikation und Demokratie verdient daher besondere Aufmerksamkeit.

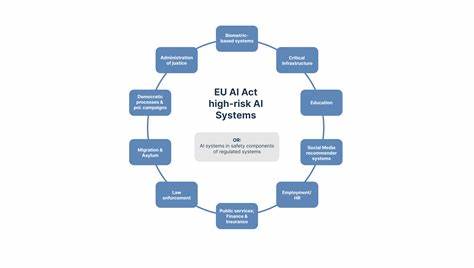

Die Rolle kritischer Stimmen in Demokratien Kritische Stimmen sind das Rückgrat einer lebendigen Demokratie. Sie bringen alternative Perspektiven ein, decken Missstände auf und tragen zur politischen Meinungsbildung bei. Ohne diese konstruktive Kritik droht eine Gefahr von Einseitigkeit, Machtmissbrauch und demokratischem Stillstand. Wenn jedoch kritische Akteure – sei es NGOs, Medien, politische Gruppen oder Einzelpersonen – selbst als illegitim oder gar als Bedrohung dargestellt werden, entsteht eine Atmosphäre der Intoleranz und Ausgrenzung. Die Folge ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, eine geschwächte Zivilgesellschaft und letztlich ein Schaden für demokratische Institutionen.

Der Prozess der Delegitimierung Delegitimierung basiert oft auf sozialen Kategorisierungsmechanismen. Menschen neigen dazu, sich selbst und andere anhand von Gruppenidentitäten einzuteilen – in „Wir“ und „Die Anderen“. Diese Gruppenzugehörigkeiten prägen Wahrnehmungen und Einstellungen. Kritische Stimmen werden dabei häufig als Außenseiter oder gar als Bedrohung des kollektiven Zusammenhalts betrachtet. In konfliktgeladenen und polarisierten Kontexten führt dies dazu, dass diese Gruppen als „unpatriotisch“ oder „illoyal“ abgestempelt werden.

Medien und politische Akteure verstärken diese Narrative oft aktiv, was den Effekt noch verstärkt. Psychologische Mechanismen der Wahrnehmung und Legitimität Laut der Sozialen Identitätstheorie suchen Menschen nach Zugehörigkeit und Konsistenz in ihrer Selbstwahrnehmung. Wenn eine kritische Stimme als Teil der eigenen Gruppe gesehen wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, ihr Legitimität zuzuerkennen. Andersherum fördern bedrohliche Darstellungen Distanzierung und Ablehnung. Die Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, wie kritische Gruppen als integrierter Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden können, ohne bestehende Gruppentrennungen zu verfestigen.

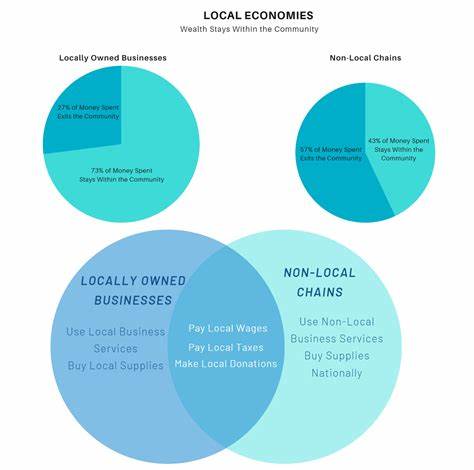

Gemeinsamkeiten als Brücke der Legitimität Neuere Studien belegen, dass Interventionen, die Gemeinsamkeiten zwischen „uns“ und „den Anderen“ hervorheben, wirksame Instrumente sind, um Delegitimierung entgegenzuwirken. Dabei gibt es verschiedene Herangehensweisen: Entweder betont man gemeinsame Werte und Interessen, die beide Gruppen teilen, oder man schafft eine übergeordnete Identität, die alle einbezieht. Das Hervorheben gemeinsamer Werte, wie z.B. Gerechtigkeit, Menschenwürde oder Solidarität, macht es für Menschen leichter, kritische Stimmen als Teil der eigenen moralischen Gemeinschaft zu akzeptieren.

Indem man Aktivitäten oder Anliegen einer kritischen Organisation zeigt, die breite Unterstützung genießen – etwa Hilfe für benachteiligte Gruppen oder den Einsatz für Gesundheitsversorgung – wird die Vorstellung einer tiefen gesellschaftlichen Trennung gebrochen. Ein weiterer wirkungsvoller Ansatz ist die Schaffung einer gemeinsamen Ingroup-Identität, die verschiedene politische oder soziale Lager einschließt. Diese Neu-Kategorisierung ersetzt das starre „Wir gegen Sie“-Denken durch ein „Wir gemeinsam“. Solche Interventionen können nicht nur Vorurteile abbauen, sondern auch den Multilateralismus politischer Debatten fördern. Welche Interventionen zeigen die beste Wirkung? Forschungen insbesondere im israelischen Kontext demonstrieren, dass Posts und Kommunikation, die reale, nicht-politische gemeinsame Aktivitäten einer stark delegitimierten NGO hervorheben, nachhaltige Verbesserungen in der Wahrnehmung von Legitimität erzeugen.

Zudem führt eine wertebasierte Rekategorisierung, bei der politische Lager gemeinsam auf universelle Prinzipien verpflichtet werden, zu mehr Offenheit gegenüber kritischen Stimmen. Weniger effektiv zeigten sich Interventionen, die sich auf die Betonung von Meinungsvielfalt innerhalb der eigenen Gruppe oder auf konfrontative Paradoxien konzentrierten. Interessanterweise variieren die Wirkungen einzelner Botschaften auch nach politischer Orientierung der Rezipienten. Während konservative Gruppen etwa bei paradoxalen Denkanstößen weniger empfänglich sind, reagieren moderat eingestellte Menschen deutlich offener. Praktische Bedeutung im gesellschaftlichen und politischen Kontext Diese Erkenntnisse sind nicht nur theoretischer Natur, sondern bieten handfeste Anleitungen für zivilgesellschaftliche Organisationen, Medien und politische Akteure, die sich in polarisierten Umfeldern bewegen.

Indem sie ihre weniger kontroversen, breit akzeptierten Aktivitäten und Werte transparent kommunizieren, können sie ihr Image verbessern und diffuse Vorurteile abbauen. Gleichzeitig dürfen diese Strategien nicht als Aufforderung verstanden werden, die Verantwortung für Anerkennung ausschließlich bei den delegitimierten Gruppen zu belassen. Vielmehr liegt die Aufgabe auch bei der Mehrheitsgesellschaft, diesen Dialog zu eröffnen und Stabilität durch Inklusion zu fördern. Die Betonung von Gemeinsamkeiten kann so als Katalysator für gesellschaftlichen Zusammenhalt fungieren und die demokratische Kultur stärken. Herausforderungen und Grenzen Trotz der positiven Befunde existieren Herausforderungen.

Die Messung von Legitimität ist komplex und bisher noch nicht umfassend validiert in Forschung. Außerdem lassen sich langfristige Wirkungen schwer abschätzen, da viele Studien kurzfristig angelegt sind. Zudem konkurrieren Informationen in der realen Welt mit vielfältigen anderen Narrativen, die oftmals polarisieren. Die Wirkung von Interventionen kann daher abhängig vom Wettbewerb mit gegenteiligen Botschaften schwanken. Es ist auch zu berücksichtigen, dass Machtverhältnisse eine Rolle spielen: Gruppen mit geringerer gesellschaftlicher Macht könnten trotz positiver Interventionen weiterhin auf strukturelle Barrieren stoßen.

Dennoch eröffnen diese Interventionen einen praktischen und demokratisch wertvollen Ansatz, der in unterschiedlichsten Kontexten angewendet werden kann – von NGOs über politische Kampagnen bis hin zu Bildungsprogrammen. Fazit Die Förderung der Legitimität kritischer Stimmen ist heute wichtiger denn je, um demokratische Gesellschaften vor demokratischem Rückschritt zu schützen. Psychologische Interventionen, die Gemeinsamkeiten hervorheben, bieten einen vielversprechenden Weg, um Vorurteile und Delegitimierungen abzubauen. Sie zeigen, dass der Fokus auf geteilte Werte und Interessen Brücken schlagen kann – auch zwischen tief gespaltenen gesellschaftlichen Gruppen. Diese Strategien ermöglichen es kritischen Stimmen, Gehör zu finden und demokratische Debatten zu bereichern, anstatt ausgegrenzt zu werden.

Die Herausforderung liegt darin, diese Ansätze in der Praxis konsequent einzusetzen und sie in breitere gesellschaftliche Bemühungen um Inklusion und Dialog zu integrieren. Insgesamt liefert die Betonung von gemeinsamen menschlichen Erfahrungen und Zielen einen Schlüssel, der nicht nur politische Legitimität öffnet, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die demokratische Widerstandsfähigkeit stärkt. Gerade in Zeiten großer Spaltungen ist die gemeinsame Basis mehr denn je die Grundlage für ein demokratisches Miteinander.