Farben sind allgegenwärtig in unserem Alltag. Ob auf Bildschirmen, in der Natur oder in Kunstwerken – Farbdarstellung und -wahrnehmung sind eine Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. Doch wie genau funktioniert die Farbwahrnehmung und wie übersetzen Geräte diese Informationen in Bilder, die wir sehen? Farbmodelle spielen hierbei eine zentrale Rolle. Sie sind nicht nur abstrakte mathematische Konzepte, sondern bilden die Grundlage dafür, wie Farben eingefangen, gespeichert, transformatiert und angezeigt werden. In der heutigen digitalen Welt, in der Bilder auf unterschiedlichsten Geräten dargestellt werden, von Smartphones über Monitore bis hin zu Fernsehern, ist das Verständnis von Farbmodellen essenziell, insbesondere für Entwickler, Designer und Fotografen.

Die Grundlage jeglicher Farbdarstellung beginnt bei der menschlichen Wahrnehmung. Licht, das wir sehen können, besteht aus elektromagnetischen Wellen verschiedener Wellenlängen. Nur ein kleiner Bereich dieses Spektrums ist für das menschliche Auge sichtbar – das sichtbare Licht. Unsere Augen verfügen über spezielle Zellen, die als Stäbchen und Zapfen bekannt sind. Während Stäbchen hauptsächlich für das Sehen bei schwachem Licht zuständig sind und keine Farbinformationen verarbeiten, sind Zapfen für die Farbwahrnehmung verantwortlich.

Es gibt drei Arten von Zapfen, die unterschiedlich auf verschiedene Wellenlängen reagieren. Diese reagieren maximal auf Blau (S-Zapfen), Grün (M-Zapfen) und Rot (L-Zapfen). Die Kombination dieser drei Signale ermöglicht es unserem Gehirn, eine immense Bandbreite an Farben wahrzunehmen, auch wenn die eigentliche Farbe elektrischer Wellen nur eine Mischung verschiedener Wellenlängen ist. Wenn das Licht auf die Zapfen fällt, senden diese Signale zum Gehirn, das diese Informationen interpretiert. Interessanterweise existieren Farben als physikalische Größen nicht direkt; was wir wahrnehmen, sind Interpretationen unseres Nervensystems der elektromagnetischen Schwingungen.

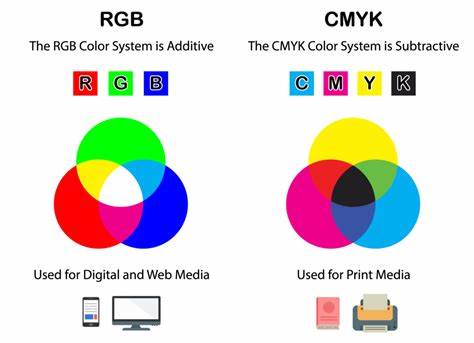

Deshalb ist Farbe letztlich subjektiv und hängt stark von biologischen und psychologischen Faktoren ab. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass das menschliche Auge besonders empfindlich auf Grüntöne reagiert, was auch in der Entwicklung von Farbmodellen berücksichtigt wird. Auf technischer Seite beginnen Farbmodelle meist mit dem RGB-Farbmodell, das auf den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau basiert. Dieses Modell wird in fast allen modernen Bildschirmen, von Computern bis zu Fernsehern, verwendet, da es die Art der Farbdarstellung von Leuchtdioden oder ähnlichen Lichtquellen gut abbildet. Ein Bildschirmpixel sendet Licht in verschiedenen Intensitäten aus, wobei jede Intensität einer der Grundfarben entspricht.

Kombinationen dieser Grundfarben mit unterschiedlichen Intensitäten erzeugen den gesamten sichtbaren Farbraum des Bildschirms. Allerdings ist RGB nicht perfekt für die Speicherung und Verarbeitung von Bildern. Es berücksichtigt nicht effektiv die Art und Weise, wie Menschen Farben wahrnehmen oder Lichtveränderungen erkennen. Deshalb wurden andere Farbmodelle entwickelt, die die menschliche Wahrnehmung besser abbilden. Die International Commission on Illumination (CIE) entwickelte in den 1930er Jahren das XYZ-Farbmodell, welches eine Umwandlung aus RGB vornimmt und dabei negative Farbwerte vermeidet und die Farbempfindlichkeit des menschlichen Auges berücksichtigt.

Hierbei wird besonders die Wahrnehmung von Helligkeit (Luminanz), die mit einem hohen Grün-Anteil korrespondiert, herausgestellt. Die XYZ-Werte trennen die Helligkeit von den Farbinformationen, was für viele Anwendungen vorteilhaft ist, beispielsweise bei der Farbkalibrierung und der Farbmessung. Zur Vereinfachung der Darstellung nimmt man oft das chromatische Diagramm, welches eine zweidimensionale Darstellung der Farben liefert, indem die Helligkeit entfernt wird. Jedoch zeigt sich, dass das XYZ-Modell nicht ideal ist, da es die wahrgenommenen Farbunterschiede nicht proportional abbildet und zudem viel Speicherplatz durch nicht wahrnehmbare Farbabstufungen verschwendet. Um das Problem der wahrgenommenen Farbdistanzen zu lösen, wurde das L*a*b*-Farbmodell (auch CIELAB genannt) geschaffen, welches Farben so abbildet, dass die Euclidean-Distanz zwischen zwei Farben in diesem Raum der tatsächlichen wahrgenommenen Farbunterschiedlichkeit entspricht.

Das bedeutet, dass zwei Farben, die für das menschliche Auge sehr ähnlich erscheinen, im Lab-Raum nah beieinander liegen. Die Achse L* steht für Lichtstärke (Lightness), a* beschreibt die Rot-Grün-Achse und b* die Blau-Gelb-Achse. Dieses Modell findet häufig Anwendung in Situationen, in denen Farbprecision und -vergleich entscheidend sind, beispielsweise in der Druckindustrie oder der Qualitätssicherung. Ein verwandtes Konzept ist die LCH-Darstellung, die als Alternative zu Lab eine intuitivere Visualisierung bietet. Dabei entsprechen L, C und H der Helligkeit, Farbsättigung (Chroma) und dem Farbton (Hue).

Die Konvertierung von Lab- zu LCH-Koordinaten erleichtert die Farbmanipulation für Menschen, da diese Parameter leichter verständlich und handhabbar sind. Neben diesen universalen Farbmodellen existieren gerätespezifische Farbmodelle, die jeweils eigene Farbprofile besitzen. Geräte wie Kameras, Bildschirme oder Drucker besitzen unterschiedliche Farbräume, die je nach Technik der Farbeerzeugung variieren. Ein bekannter Standard dafür ist sRGB, der für den Großteil der Bildschirme und Webanwendungen verwendet wird. Der sRGB-Farbraum ist bewusst eingeschränkt, um die Kompatibilität und Konsistenz über eine Vielzahl von Geräten sicherzustellen.

Allerdings hält er bestimmte Farbtöne nicht abbildbar, die das menschliche Auge wahrnehmen kann, weshalb neuere Geräte oft erweiterte Farbräume wie AdobeRGB oder ProPhotoRGB nutzen, die einen größeren Bereich darstellen können. Ein bedeutender Aspekt bei der Farbdarstellung ist die Behandlung von Helligkeit und deren Wahrnehmung. Während Geräte wie Monitore Farben mit linearer Helligkeitszunahme darstellen, nimmt das menschliche Auge Helligkeit logarithmisch wahr. Das bedeutet, wir sind besser darin, Unterschiede in dunklen Bildbereichen wahrzunehmen als in sehr hellen. Um diese Diskrepanz auszugleichen, werden Verfahren wie Gamma-Korrektur angewandt.

Die Gamma-Korrektur passt die linearen Farbwerte mithilfe einer Potenzfunktion an, sodass der wahrgenommene Helligkeitsverlauf gleichmäßiger erscheint. Für den sRGB-Farbraum beispielsweise wird eine Gamma von etwa 2,2 verwendet. Diese Vorgehensweise beeinflusst die Farbdarstellung und sorgt dafür, dass Bilder auf unterschiedlichen Geräten natürlich und konsistent wirken. Für die Videodarstellung und Farbbearbeitung kommt auch oft das YUV-Farbmodell zum Einsatz. Dieses trennt eine Helligkeitskomponente (Y) von den Farbdifferenzen (U und V) und ermöglicht so effiziente Komprimierung und Verarbeitung, da das menschliche Auge weniger sensibel für Farbdetails als für Helligkeitsdetails ist.

Die Herausforderung liegt darin, Farben vom Moment der Aufnahme in der Kamera bis zur Darstellung auf dem Bildschirm möglichst genau und einheitlich zu transportieren. Verschiedene Geräte interpretieren dieselben RGB-Werte unterschiedlich. Daher werden Farbprofile und Farbraummanagement benötigt, die bei der Umwandlung helfen. ICC-Profile sind ein Beispiel für solche standardisierten Farbinformationen, die bei der Wiedergabe die Farbtreue verbessern. Ein weiteres spannendes Gebiet der Farbdarstellung ist die Hochdynamikbereiche-Darstellung (High Dynamic Range, HDR).

Unser Auge kann Helligkeitsunterschiede in einem sehr großen Spektrum wahrnehmen – deutlich größer als Standardgeräte darstellen können. HDR-Technologien erweitern die Darstellungsfähigkeiten von Bildschirmen und Kameras, sodass sowohl dunkle Schatten als auch helle Lichtquellen gleichzeitig detailliert angezeigt werden können. Dabei kommen neue Formate wie AVIF zum Einsatz, die größere Farbtiefen und höhere Helligkeitsbereiche unterstützen. Die Herausforderung hier ist neben Geräten, die HDR darstellen können, auch die Software und der Einsatz von Tonemapping-Techniken, die HDR-Inhalte für Geräte mit geringerem Dynamikumfang anpassen und optimieren. Zusammengefasst sind Farbmodelle komplexe Systeme, die versuchen, die menschliche Farbwahrnehmung mit technologischen Möglichkeiten zu vereinen.

Sie starten bei den biologischen Grundlagen der Wahrnehmung im Auge, bauen auf mathematischen Modellen auf und enden in der Umsetzung auf digitalen Geräten. Für die präzise Farbdarstellung und -bearbeitung ist es essentiell, die Unterschiede zwischen verschiedenen Farbräumen und ihre spezifischen Eigenschaften zu verstehen. Auch das Bewusstsein für Farbwahrnehmungsbesonderheiten wie Nichtlinearitäten und Empfindlichkeitsunterschiede in Helligkeit und Farbton ist entscheidend. In einer Welt, in der visuelle Inhalte einen immer größeren Stellenwert einnehmen, ist die Beherrschung von Farbmodellen nicht nur technisches Wissen, sondern ein kreatives Werkzeug, um farbgetreue und ansprechende Darstellungen zu erzeugen. Entwickler, Designer und Fotografen profitieren gleichermaßen davon, wenn sie die Mechanismen der Farbwahrnehmung und -darstellung verstehen, um ihre Inhalte optimal und geräteübergreifend konsistent zu präsentieren.

Farbmodelle sind somit der Schlüssel zur Brücke zwischen der komplexen Welt der Farbwahrnehmung des Menschen und der oftmals begrenzten technischen Realität digitaler Farbräume.