Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Unternehmensalltag hat in den letzten Jahren massiv an Fahrt gewonnen. Während viele Firmen darauf setzen, ihre Prozesse durch KI-Lösungen effizienter zu gestalten, beobachten wir gleichzeitig eine bemerkenswerte Entwicklung: Der Einstellungsstopp im Bereich KI ist offiziell geworden. Große Technologieunternehmen wie Microsoft haben jüngst massive Stellenkürzungen angekündigt, die angesichts einer boomenden Softwarebranche auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen. Dieser Trend wirft ein Schlaglicht auf die tiefgreifenden Veränderungen, die KI in der Arbeitswelt verursacht, und die damit verbundenen Unsicherheiten für Unternehmen und Arbeitnehmer gleichermaßen. Microsofts Entlassung von etwa 6.

000 Mitarbeitern, insbesondere im Bereich Produktmanagement und Softwareentwicklung, ist ein auffälliges Signal. Während das Unternehmen im KI-Bereich auf Wachstum setzt, zeigt der Personalabbau, dass die Personalkapazitäten in bestimmten Sektoren neu bewertet werden müssen. Es ist kein klassischer Einstellungsstopp, doch die Kürzungen verdeutlichen, dass KI nicht nur Chancen schafft, sondern auch Risiken und Herausforderungen mit sich bringt. Die Automatisierung von Programmieraufgaben durch KI-gestützte Tools führt dazu, dass traditionelle Rollen an Bedeutung verlieren können. Diese Dynamik steht exemplarisch für viele Unternehmen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie ihre Belegschaft in einer zunehmend KI-getriebenen Wirtschaft anpassen.

Der Hintergrund für diese Veränderungen ist vielschichtig. Einerseits erleben wir eine Explosion an KI-Innovationen, die neue Geschäftsfelder ermöglichen – von der Automatisierung repetitiver Tätigkeiten bis hin zu komplexen Entscheidungsprozessen, die früher ausschließlich Menschen vorbehalten waren. Andererseits wirken sich wirtschaftliche Unsicherheiten und globale politische Herausforderungen auf die Investitionsbereitschaft und Personalplanung aus. Unternehmen müssen daher einen Balanceakt vollführen: Zum einen bleiben sie im Wettlauf der digitalen Transformation wettbewerbsfähig, zum anderen gilt es, betriebswirtschaftlich klug zu handeln und Kosten zu kontrollieren. Diese Entwicklungen haben weitreichende Konsequenzen für den Arbeitsmarkt.

Die Nachfrage nach klassischen IT- und Softwareentwicklungspositionen steht unter Druck, da KI zunehmend Teile dieser Arbeit übernimmt. Gleichzeitig entstehen aber neue Rollen, die tiefgehendes Verständnis von KI-Algorithmen, Datenanalyse und ethischen Fragestellungen erfordern. Die Herausforderung besteht darin, die Belegschaft entsprechend weiterzubilden und Neuengagements in diesen zukunftsträchtigen Bereichen strategisch zu priorisieren. Die Personalstrategien der Zukunft werden stark von der Fähigkeit abhängen, flexibel auf technologische Fortschritte zu reagieren. Nicht nur Großunternehmen, sondern auch Mittelständler und Start-ups verspüren die Auswirkungen des Einstellungsstopps und der KI-getriebenen Automatisierung.

Viele Firmen stehen vor der Entscheidung, in KI-Technologien zu investieren oder bestehende Geschäftsmodelle zu hinterfragen. Die Implementierung von KI verspricht Effizienzgewinne, birgt aber auch die Gefahr, dass bestehende Arbeitsplätze überflüssig werden. Dies führt zu einem gravierenden Wandel der Unternehmenskultur und der Arbeitsorganisation. Zusätzlich spielt die politische und regulatorische Landschaft eine wichtige Rolle. Viele Länder arbeiten an Vorgaben, die sowohl den Schutz der Arbeitnehmer sicherstellen als auch Innovationen fördern sollen.

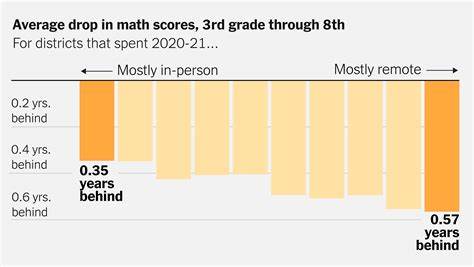

Die Balance zwischen regulatorischer Kontrolle und wirtschaftlicher Freiheit wird für Unternehmen zunehmend komplex, insbesondere wenn es um die Nutzung sensibler Daten und die Transparenz von KI-Systemen geht. Akademische und berufliche Ausbildungseinrichtungen stehen vor der Aufgabe, den Nachwuchs auf die veränderte Arbeitswelt vorzubereiten. Die Kombination aus technischem Know-how, ethischem Verständnis und interdisziplinärem Denken wird künftig essenziell. Programme zur Umschulung und Weiterbildung gewinnen an Bedeutung, um den Übergang in neue Berufswelten zu erleichtern und den Fachkräftemangel in KI-affinen Bereichen zu mildern. Ein weiterer Aspekt ist die gesellschaftliche Wahrnehmung von KI und Automatisierung.

Während viele Innovationen das Potenzial haben, das tägliche Leben zu erleichtern, gibt es auch Ängste vor Arbeitsplatzverlust und sozialen Ungleichheiten. Die Herausforderung für Unternehmen und Politik besteht darin, diese Sorgen ernst zu nehmen und Maßnahmen zu ergreifen, die eine faire und inklusive Transformation ermöglichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der offizielle Einstellungsstopp im Bereich Künstliche Intelligenz kein Zeichen für das Ende des KI-Booms ist, sondern vielmehr ein Indikator für eine Umorientierung innerhalb der Branche. Unternehmen passen ihre Strukturen an, evaluieren ihre Personalpolitik neu und setzen verstärkt auf Automatisierung, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Arbeitnehmer und Arbeitssuchende sind gleichermaßen gefordert, sich weiterzubilden und flexibel auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren.

Die kommenden Jahre werden zeigen, wie Unternehmen und Gesellschaft mit den Herausforderungen des KI-Zeitalters umgehen. Fest steht, dass Künstliche Intelligenz zu den prägendsten Technologien unserer Zeit zählt – mit sowohl disruptiven als auch gestalterischen Kräften, die weit über den Einstellungsstopp hinaus Wirkung zeigen werden.