In der heutigen Zeit, in der digitale Plattformen unser Kaufverhalten, Dienstleistungsnutzen und Freizeitgestaltung maßgeblich beeinflussen, spielen Bewertungen eine zentrale Rolle. Egal, ob es um eine Mitfahrgelegenheit via Uber oder Lyft, eine Buchrezension auf Goodreads oder die Meinung zu einem Restaurant auf einer Plattform wie Yelp geht – Bewertungen prägen nicht nur die Wahrnehmung, sondern haben auch eine entscheidende Auswirkung auf die Erfolgschancen von Anbietern. Doch so wichtig Bewertungen sind, so problematisch ist es, wenn die Bewertungsmaßstäbe von Nutzer zu Nutzer stark variieren. Genau an dieser Stelle tritt das Konzept der Normalisierung von Bewertungen in den Mittelpunkt, das oft übersehen wird, obwohl es das Potenzial birgt, den Bewertungsprozess gerechter, transparenter und aussagekräftiger zu gestalten. Die Ausgangslage im Bewertungssystem ist oft geprägt von verzerrten Skalen.

In vielen westlichen Ländern, insbesondere in den USA, neigen Kunden häufig dazu, entweder sehr gute oder maximale Bewertungen zu vergeben, selbst wenn die Leistung nur durchschnittlich war. So erhält ein Fahrer, der lediglich einen zufriedenstellenden Fahrdienst bietet, dieselbe Bewertung von 5 Sternen wie ein herausragender Fahrer. Das hat zur Folge, dass 4-Sterne-Bewertungen statistisch gesehen als signifikant negativ interpretiert werden – was paradoxerweise dazu führt, dass viele Nutzer zurückhaltend sind, eine Bewertung unter 5 zu vergeben, um den Dienstleister nicht unnötig zu beschädigen. Gleichzeitig bedeutet das, dass der Grad der Zufriedenheit nur schwer differenziert abgebildet wird, was für Nutzer, Dienstleister und Plattformen gleichermaßen suboptimal ist. Interessanterweise existieren weltweit ganz unterschiedliche Kulturen im Umgang mit Bewertungen.

In Japan beispielsweise gilt eine Drei-Sterne-Bewertung als normal und durchschnittlich. Drei Sterne entsprechen dort dem, was in vielen westlichen Ländern oft mit fünf Sternen honoriert wird. Eine höhere Bewertung von vier oder fünf Sternen signalisiert dagegen eine außergewöhnlich gute Leistung. Diese kulturellen Unterschiede können für globale Plattformen zu Herausforderungen führen. Ein amerikanischer Fahrer, der in der Regel von amerikanischen Nutzern fünf Sterne erhält, könnte durch eine japanische Nutzerbewertung von drei Sternen in seiner Statistik als schlechter wahrgenommen werden, obwohl diese Bewertung in Japan positiv gemeint ist.

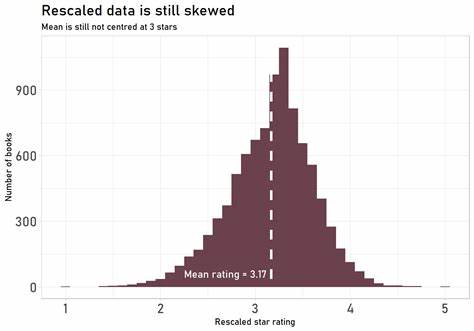

Erweiternd dazu berichten einzelne Sprachen und Kulturen, wie etwa im osteuropäischen Raum, von einer tendenziell strengeren Bewertungslage, bei der Nutzer nur bei wirklich herausragendem Service mit hohen Bewertungen glänzen. Aufgrund dieser Unterschiede ist es erstaunlich, dass kaum eine Plattform Maßnahmen ergreift, um diese Bewertungsverzerrungen durch sogenannte Normalisierungstechniken zu korrigieren. In der Regel wird die Bewertung eins-zu-eins übernommen und direkt zur Gesamtnote addiert. Dabei könnte eine systematische Normalisierung, die das individuelle Bewertungsverhalten eines Nutzers einbezieht, bedeutende Verbesserungen bringen. Ein Beispiel: Wenn ein Nutzer ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen vergibt, sollte das System annehmen, dass seine persönliche Medianbewertung bei 5 liegt.

Eine Bewertung von 5 ist für ihn „durchschnittlich“ und erst eine 4 würde als schlechter als gewohnt interpretiert. Im Gegenzug weist ein notorischer Kritiker, der viel mit einem Stern bewertet, eine niedrigere Medianbewertung auf. Eine Bewertung von 3 wäre für ihn relativ gut. Durch eine algorithmische Anpassung, die Bewertungen auf einer normalisierten Skala anpasst, könnten somit Verzerrungen ausgeglichen und vergleichbare Maßstäbe geschaffen werden. Dieser Ansatz ist längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern durch moderne Big-Data- und Machine-Learning-Verfahren technisch machbar.

Plattformen verfügen über ausreichend historische Nutzerdaten, um das individuelle Bewertungshabitus jedes Users zu analysieren. So ließen sich differenzierte Bewertungsprofile erstellen, die bewerten, wie häufig ein Nutzer „harsche“ oder „großzügige“ Bewertungen vergibt und seine Bewertungsmuster erkennen. Mit einem solchen Verfahren könnten nicht nur Fahrdienstleister fairer bewertet werden, sondern auch Selbstverliebte Autoren auf Buchbewertungsplattformen und diverse Dienstleister profitieren von gerechteren Bewertungen. Die Vorteile der Normalisierung von Bewertungen gehen weit über die reine Fairness hinaus. Zum einen würde die User Experience gesteigert, da die Bewertungen aussagekräftiger würden und Nutzer leichter das für sie passende Angebot finden könnten.

Zum anderen könnten Plattformen ihre Empfehlungs- und Rankingalgorithmen verbessern und so Kunden passgenauere Vorschläge machen. Auch für Dienstleister und Anbieter bringt das System erhebliche Vorteile, da eine verzerrte Einschätzung, die durch unterschiedliche Nutzerstandards entsteht, eliminiert wird. Gerade für Gig-Economy-Plattformen wie Uber, Lyft oder Airbnb, wo der Fortbestand eines Anbieters maßgeblich von seiner Bewertung abhängt, ist diese Normalisierung von besonderer Bedeutung. Allerdings ist eine solche Umstellung mit Herausforderungen verbunden. Technisch muss das System in der Lage sein, das Nutzerverhalten in Echtzeit zu analysieren und Bewertungen dynamisch zu kalibrieren.

Auch Transparenz muss gewahrt bleiben, um Akzeptanz bei den Nutzern zu schaffen. Nutzer sollten verstehen können, warum ihre Bewertung wie gewichtet wurde und wie sich das auf den Gesamtdurchschnitt auswirkt. Die Gefahr einer entmündigten Bewertung besteht, wenn Nutzer das Gefühl haben, ihre Meinungen würden „korrigiert“ oder „zensiert“ werden. Darüber hinaus sind kulturelle Besonderheiten eine zu beachtende Komponente. So könnte eine universelle Normierung die kulturellen Unterschiede nicht vollständig aufheben, wenn die Bewertungsdimensionen unterschiedlich interpretiert werden.

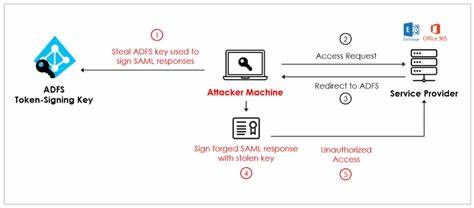

Hier könnten länderspezifische Normierungsprofile oder Anpassungen helfen, regionale Eigenheiten zu berücksichtigen, ohne die globale Vergleichbarkeit aufzugeben. Ein weiteres Feld, in dem die Normalisierung von Bewertungen eine wichtige Rolle spielen könnte, sind KI-basierte Systeme. Ein aktuelles Beispiel ist die Sprach-KI, die in bestimmten Sprachen aufgrund niedriger Nutzerbewertungen eingeschränkt wurde, wie etwa in kroatischer Sprache. Hier zeigen sich neue Herausforderungen, die durch die fehlerhafte Interpretation von Bewertungsdaten entstehen. Eine Normalisierung könnte helfen, solche Systeme fairer zu bewerten und ihre Nutzung zu optimieren.

Auch in kultureller Hinsicht eröffnet die Normalisierung von Bewertungen interessante Perspektiven. Sie trägt dazu bei, Vorurteile abzubauen, die durch unterschiedliche Erwartungshaltungen entstehen. Gleichzeitig unterstützt sie die Bildung eines global verständlichen Bewertungssystems, das für Nutzer aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen gleichermaßen transparent und verständlich ist. Trotz all dieser Vorteile bleibt die Normalisierung von Bewertungen in der Praxis vieler Plattformen ein Geheimtipp und wird nur selten umgesetzt. Plattformbetreiber scheinen die Konsequenzen der Bewertungsverzerrungen zu unterschätzen oder wollen Nutzer nicht durch komplexere Bewertungsprozesse verunsichern.