In der Geschichte der Vereinigten Staaten gab es eine kaum bekannte Phase, in der die Bundesregierung selbst Immobilien für die Arbeiterklasse errichtete – und zwar nicht nur schnell und pragmatisch, sondern visionär, durchdacht und auf nachhaltige Gemeinschaft ausgelegt. Während des Ersten Weltkriegs, als die US-Wirtschaft durch die Kriegsanstrengungen stark belastet wurde und ein dramatischer Mangel an geeigneten Wohnungen herrschte, reagierte die Regierung mit einem ungewöhnlichen, aber äußerst wirkungsvollen Schritt: Sie wurde zum landesweit größten Bauträger von Wohnsiedlungen für Industriearbeiter. Diese Initiative war mehr als eine Infrastrukturmaßnahme – sie war ein sozialpolitisches Experiment von großer Tragweite, dessen Spuren bis heute in vielen Städten sichtbar sind.Mit dem Eintritt der USA in den Krieg 1917 wuchs die Nachfrage nach Waffen, Schiffen und anderen Kriegsmaterialien rasant. Produktionsstätten und Werften arbeitete auf Hochtouren, doch fehlten dringend benötigte Arbeitskräfte vor Ort, da es keine passenden Wohnungen gab.

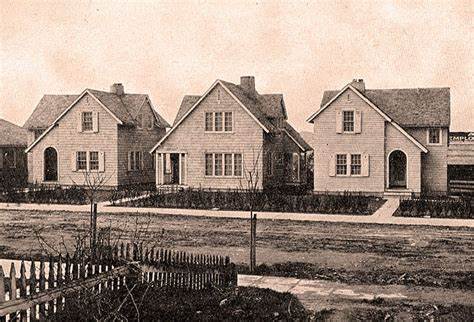

Viele Arbeiter mussten weite Wege pendeln oder in überfüllten, unhygienischen Unterkünften leben. Diese Misere erkannte die Bundesregierung früh und ergriff eine ambitionierte Maßnahme: Am 16. Mai 1918 ermächtigte der Kongress den Präsidenten, Wohnraum sowie die nötige Infrastruktur für die dringend benötigten Industriearbeiter bereitzustellen. In kürzester Zeit wurden etwa 100 Millionen US-Dollar – heute etwa 2,3 Milliarden – für dieses Projekt bereitgestellt und die Umsetzung der Wohnbauvorhaben in die Hände des US Housing Corporation gelegt.Was diese Initiative besonders auszeichnete, war nicht nur das Ausmaß – über zweitausend Häuser in mehr als 80 Siedlungen in 26 Bundesstaaten wurden binnen zwei Jahren geplant und gebaut – sondern auch die Qualität und der Anspruch der Planung.

Die Wohnsiedlungen waren keine reinen Schlafstätten oder anonymen Wohnblocks, sondern durchdachte Gemeinwesen mit öffentlicher Infrastruktur wie Schulen, Parks und Einkaufsmöglichkeiten. Die Planer lehnten sich dabei an die britische Garden-City-Bewegung an, die eine ausgewogene Verbindung von Natur und Architektur vorsah. Die Bebauung erfolgte in Form von Einfamilienhäusern oder kleinen Mehrfamilienhäusern mit ausreichend Grünflächen, so dass eine lebendige, gesunde Umgebung entstehen konnte.Jeder Standort wurde sorgfältig nach lokalen Gegebenheiten gestaltet. In Norfolk, Virginia, entstand zum Beispiel die Siedlung Cradock auf einer Fläche von über 300 Acres mit mehr als 800 Häusern.

In Dayton, Ohio, fand man eine Mischung aus befestigten Reihenhäusern, Einfamilienhäusern und semidetached Houses, neben Schulen und sozialen Treffpunkten. Im kalifornischen Mare Island wurde mit Blick auf den Hügel das Gelände kaum verändert, wodurch natürliche Landschaftselemente bewahrt wurden. Die Häuser waren häufig im regional typischen Stil wie dem Craftsman- oder Colonial Revival-Design gebaut, was die Identifikation der Bewohner mit ihrem Umfeld stärkte.Ein weiterer revolutionärer Aspekt war die Idee, dass die Arbeiter die Häuser später selbst erwerben sollten. Während des Krieges wurden die Wohnungen fair vermietet und nach dem Krieg an die Mieter verkauft – oft über bezahlbare Ratenzahlungen.

Dieses Modell basierte auf der Überzeugung, dass Eigentum soziale Verantwortung und Gemeinschaftssinn fördert. So entstand nicht nur Wohnraum, sondern langfristig soziale Stabilität.Auch im Innenraum der Häuser wurde auf Effizienz und Innovation Wert gelegt. Architekten experimentierten mit platzsparenden Möbeln, wandelbaren Räumen und integrierten Küchenlösungen, um den begrenzten Platz bestmöglich zu nutzen. Technische Innovationen wie versenkbare Betten oder multifunktionale Einrichtungskonzepte wurden umgesetzt, oft in Zusammenarbeit mit Unternehmen, die ihre Innovationen nutzbringend testen wollten.

Neben den Gebäuden investierte die Regierung auch umfassend in Infrastruktur. Moderne Wasser- und Abwassersysteme wurden auf dem neuesten Stand der Technik installiert. Über 650.000 Fuß (rund 200 Kilometer) an Rohrleitungen sicherten die Gesundheit und Lebensqualität der Bewohner. Dabei setzte man erstmals Standards für Planung und Gestaltung, die heute noch als Grundlagen moderner Stadtentwicklungs- und Wohnbaupolitik gelten.

Von Straßenzugführungen über Lichtkonzepte bis hin zum Baumbewuchs legten diese Handbücher Maßstäbe, die weit über die Kriegsjahre hinaus nachwirkten.Die Folgen dieses großen Aufbruchs sind erstaunlich: Trotz der kurzen Dauer existieren viele der damals errichteten Siedlungen bis heute und prägen Stadtquartiere von Städten wie Bremerton in Washington, Quincy in Massachusetts oder Bethlehem in Pennsylvania. Die amerikanische Bevölkerung kennt diese historische Episode kaum, doch sie ist ein Musterbeispiel dafür, wie staatliche Interventionen gezieltes, qualitätsvolles Bauen fördern können. Die Wohnkomplexe stellen kein nostalgisches Denkmal, sondern zeigen den Weg auf, wie soziale Herausforderungen mit gutem urbanistischem Design kombiniert werden können.Die Auflösung des US Housing Corporation nach Kriegsende war politisch bedingt und führte zum Ende vieler Projekte.

Doch die Ideen wurden weitergetragen und flossen in späteren Wohnungsbauprogrammen, wie den New Deal Initiativen, ein. Gemeinden wie Greenbelt in Maryland sind direkte Nachfahren dieser Siedlungen und setzen die Ideale von sozialer Verantwortung, Eigentum und angenehmem Wohnumfeld fort.Im Kontext der aktuellen Wohnungsnot in den USA und vieler anderer Länder erweist sich die Geschichte des US Housing Corporation als wichtiger Bezugspunkt. Sie zeigt, dass große öffentliche Wohnbauprogramme nicht zwangsläufig zu anonymen Hochhausblocks führen müssen, sondern durchdachte, menschliche und nachhaltige Gemeinschaften möglich sind. Insbesondere die Verbindung von Eigentum und sozialer Inklusion kann helfen, Wohnungsmarktkrisen strukturell zu begegnen.