Die grüne Farbe von Pflanzen ist für viele ein vertrauter Anblick, doch die Frage, warum genau Pflanzen grün sind und nicht etwa blau, rot oder magenta, hat Wissenschaftler lange Zeit beschäftigt. Auf den ersten Blick scheint es widersinnig, dass Pflanzen gerade das grüne Licht, das im Sonnenspektrum den größten Energieteil ausmacht, reflektieren statt absorbieren. Warum nutzen grüne Pflanzen nicht das gesamte verfügbare Licht, um die Photosynthese effizienter zu gestalten? Neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Jahr 2020 haben Licht ins Dunkel dieser Fragestellung gebracht und zeigen, dass grünes Licht bewusst weitgehend ausgespart wird, um den „Lärm“ beziehungsweise die Schwankungen bei der Energieaufnahme im Photosyntheseprozess zu reduzieren. Die Erkenntnisse stammen aus einer umfangreichen Analyse des Zusammenspiels von Physik, Biologie und mathematischer Modellierung und bieten eine fundamentale Erklärung für die Evolution der Pflanzenfarbe. Zunächst ist wichtig zu wissen, dass Pflanzen hauptsächlich Chlorophyllpigmente enthalten, die rotes und blaues Licht effektiv absorbieren.

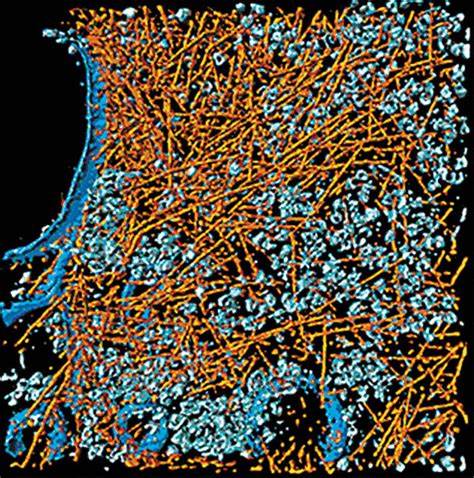

Grün bleibt zum größten Teil reflektiert, was Pflanzen für uns grün erscheinen lässt. Schon seit Jahrzehnten beschäftigten sich Wissenschaftler damit, warum das so ist, da es naheliegender schien, dass Pflanzen das energetisch stärkste grüne Licht vollständig nutzen sollten, um die Photosynthese energieeffizient zu gestalten. Die Theorie, dass grünes Licht zu stark oder gar schädlich für das Pflanzengewebe sei, hielt sich zwar, ließ sich aber nie präzise wissenschaftlich untermauern. Im Jahr 2020 präsentierte ein Team unter Leitung des Physikers Nathaniel Gabor von der University of California, Riverside, ein neuartiges Modell, das den Einfluss von „Rauschen“ bei der Photosynthese analysiert. Beim Prozess der Photosynthese absorbieren die Chlorophyll-Moleküle Lichtenergie und leiten sie an das Reaktionszentrum weiter, wo diese Energie in chemische Energie umgewandelt wird.

Dieses System ist, insbesondere in der ersten Phase der Energieumwandlung, nahezu perfekt effizient. Doch die in Pflanzenzellen existierenden lichtabsorbierenden Komplexe sind ständigen Bewegungen ausgesetzt, die zu Schwankungen im Energiefluss führen. Diese sogenannte Dynamik, vergleichbar mit dem Zittern einer Masse Gelatine („Jell-O“), beeinflusst die Stabilität des gesamten Systems und kann Fehlregulationen, etwa durch Überladung und die Entstehung schädlicher freier Radikale auslösen. Darüber hinaus wirken sich äußere Faktoren auf die Lichteinstrahlung aus. Blattbewegungen, Schattenwürfe durch andere Blätter oder wechselnde Wetterbedingungen sorgen für unstetige Lichtintensitäten.

Diese fluktuierenden Lichtsignale sind eine Form von „externer Unruhe“ oder „Rauschen“, die sich negativ auf die Regulierung des Photosyntheseprozesses auswirken können. Pflanzen müssen folglich nicht nur das energieintensivste Licht absorbieren, sondern auch ein Gleichgewicht finden, das die Energiezufuhr konstant und damit für den Stoffwechsel förderlich hält. Das von Gabor und seinen Kollegen entwickelte Modell beschäftigt sich genau mit diesem Problem aus der Perspektive der Netzwerktheorie und Quantenbiologie. Es zeigte sich, dass der Verzicht auf die Absorption von grünem Licht nicht einfach ein Zufall ist, sondern eine evolutionär entstandene Strategie, um Schwankungen bei der Lichtaufnahme zu minimieren und so die Energieübertragung zur Photosynthese bestmöglich zu regulieren. Indem grüne Wellenlängen reflektiert werden, wird die Eingangsenergie stabilisiert und ein gleichmäßigerer Energiefluss gewährleistet.

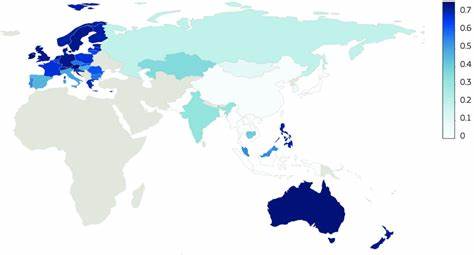

Dieses Vorgehen opfert zwar einen Teil der möglichen Effizienz zugunsten von Zuverlässigkeit und Stabilität – eine Strategie, die in der Evolution oft bevorzugt wird. Interessanterweise konnten die Forscher mit ihrem Modell nicht nur die Farbwahl bei Grünpflanzen erklären, sondern auch die Absorptionsspektren anderer photosynthetischer Organismen, die unter anderen Lichtbedingungen leben. Zum Beispiel lieben Purpurbakterien oder grüne Schwefelbakterien, die unter Wasser wachsen und oft dunkelrote oder violette Pigmente besitzen, genau die Lichtwellenlängen, die für sie im jeweiligen Lebensraum optimal sind. Das Modell konnte vorhersagen, welche Lichtbereiche diese Organismen absorbieren sollten, um effizient und stabil Photosynthese zu betreiben. Die Implikationen dieser Forschung reichen weit über das Verständnis der Pflanzenfarbe hinaus.

Für die Entwicklung neuer solarer Technologien, insbesondere Photovoltaik-Systeme, besteht großes Interesse daran, wie biologische Systeme wie Pflanzen eine optimale Balance aus Effizienz und Stabilität schaffen. Während technische Solarzellen oft auf maximale Effizienz getrimmt sind, lehren uns Pflanzen, dass Stabilität und Minimierung von „Rauschen“ essenziell sind, um nachhaltige und langlebige Energieumwandlungsprozesse zu ermöglichen. Darüber hinaus eröffnen die Erkenntnisse spannende Perspektiven für die Suche nach außerirdischem Leben und photosynthetischen Organismen auf anderen Planeten. Gabor hat bereits angedeutet, dass mit Kenntnis des Lichtspektrums eines Sterns und entsprechender Modellierung vorhergesagt werden könnte, wie photosynthetisches Leben auf einem fernen Planeten aussehen könnte – welche Farbe und welches Pigment es besitzen würde, um seinen Energiehaushalt optimal zu regulieren. Solche theoretischen Ansätze stehen zwar noch am Anfang, könnten aber künftig wesentlich zur Astrobiologie beitragen.

Neben der Hauptfarbe Grün besitzen Pflanzen manchmal auch andere Pigmente wie Carotinoide, die eher als Sonnenschutz dienen und nicht primär für die Photosynthese verantwortlich sind. Diese fungieren als Puffer gegen schädliche Lichtverhältnisse und langsame Veränderungen der Lichtintensität. Dennoch bleibt die Verteilung der Absorptionswellenlängen der fotosynthetisch aktiven Pigmente im roten und blauen Bereich repräsentativ für die Notwendigkeit, eine „ruhige“ und sichere Energieaufnahme zu gewährleisten. Diese Entdeckung zeigt einmal mehr, wie Evolution nicht immer auf reine Effizienz, sondern oft auf die Robustheit biologischer Systeme abzielt. Die Farbe von Pflanzen ist somit nicht nur eine ästhetische Tatsache, sondern vielmehr das Ergebnis komplexer physikalischer und biologischer Anpassungen, die der Stabilität der Photosynthese dienen.