Das Programmieren hat sich seit seinen Anfängen grundlegend verändert. War es einst eine klare, technische Tätigkeit, die sich vor allem auf das Schreiben von Anweisungen für Computer beschränkte, so wird es nun durch die rasante Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning erweitert und transformiert. Die Frage, was Programmieren im eigentlichen Sinne bedeutet und wie diese Tätigkeit in der Zukunft aussieht, gewinnt daher enorm an Bedeutung. Insbesondere im Kontext der generativen KI, die Programmieraufgaben automatisieren, assistieren und erweitern kann, muss das Verständnis der Disziplin neu gedacht werden. Historisch betrachtet wurde Programmierung oft als der Prozess betrachtet, eine Abfolge von Befehlen zu erstellen, die ein Computer ausführen kann.

In den Anfängen der Computerwissenschaften war diese Sichtweise ausreichend, um den Kern der Tätigkeit zu erfassen. Doch schon in den 1970er Jahren hob man hervor, dass Programmieren mehr als ein mechanisches Schreiben von Code ist. Pioniere wie Donald Knuth und Edsger Dijkstra beschrieben Programmieren als eine Kunstform, die Kreativität, ästhetisches Gespür und konzeptionelle Tiefe erfordert. Dabei geht es darum, komplexe Probleme zu verstehen, sie sinnvoll zu zerlegen und dann eine elegante Lösung in Form eines Programms zu entwerfen. Dieses Verständnis hat sich über die Jahrzehnte weiter vertieft, denn heute weiß man, dass Programme nicht isolierte Konstrukte sind, sondern innerhalb eines Problemkontexts existieren und sich ständig weiterentwickeln.

In der heutigen Zeit kommt eine weitere Dimension hinzu: die gesellschaftliche Relevanz und die ethischen Implikationen von Programmierarbeiten. Forscher wie Amy Ko und ihre Kollegen betonen, dass Programmieren auch die Berücksichtigung von Bias, ethischen Herausforderungen und den sozialen Folgen von Software einschließt. Programmcode hat Auswirkungen weit über die rein technische Welt hinaus und beeinflusst wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Bereiche. Dies erfordert Programmierer und Entwickler, die nicht nur technisch versiert sind, sondern auch verantwortungsbewusst und reflektiert handeln. Die Einführung generativer KI-Systeme, die in der Lage sind, Code zu generieren, stellt nun die bisherigen Konzepte von Programmierung und der Rolle des Programmierers in Frage.

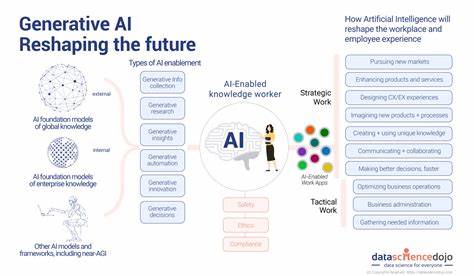

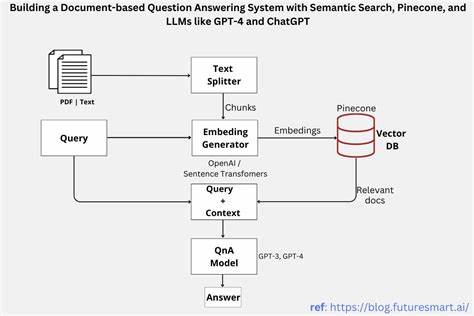

Werkzeuge wie GitHub Copilot, ChatGPT oder andere AI-gestützte Systeme können mittlerweile vollständige Funktionsblöcke vorschlagen, Routineaufgaben automatisieren und Entwicklern auf ungewohnte Weise assistieren. Für Lernende im Bereich Programmierung bedeutet dies eine immense Unterstützung, die aber auch einen möglichen Missbrauch oder eine Abhängigkeit erzeugen kann. Es besteht die Gefahr, dass Anfänger zu schnell auf diese Hilfsmittel zurückgreifen, ohne ein tiefgehendes Verständnis der Programmierlogik und Problemlösungskompetenz zu entwickeln. Untersuchungen unter Programmierpädagogen, wie sie in jüngeren Studien aus Dänemark gezeigt wurden, offenbaren eine gewisse Diskrepanz in der Definition davon, was Programmieren eigentlich ist. Viele Lehrende tendieren dazu, Programmieren eng als das Schreiben von Anweisungen für Computer zu definieren, während weiterführende, konzeptionelle und kreative Aspekte seltener explizit hervorgehoben werden.

Im Gegensatz dazu setzen sie bei der Beschreibung dessen, was einen guten Programmierer ausmacht, stärker auf Fähigkeiten wie abstraktes Denken, Problemlösung, Logik und kreative Ansätze. Diese Differenz ist bedeutsam, denn sie prägt, wie zukünftige Generationen Programmieren erlernen – gerade auch im Zeitalter von KI. Die neuen Tools können also eine Art doppeltes Potenzial entfalten: Einerseits sind sie starke Hilfsmittel, die Routineaufgaben erleichtern und die Produktivität erhöhen. Andererseits könnten sie dazu führen, dass fundamentale Fertigkeiten des Programmierens unterbewertet oder gar ausgelassen werden, womit die Qualität und Nachhaltigkeit des Lernprozesses leidet. Es stellt sich die Frage, wie Ausbildungsstätten, Lehrende und die gesamte Tech-Community mit dieser Herausforderung umgehen sollten.

Eine mögliche Herangehensweise besteht darin, in der frühen Phase der Programmierausbildung den Einsatz generativer KI bewusst einzuschränken oder zeitweise zu verhindern. Durch klassische Prüfungsformen, wie proktorierte schriftliche oder mündliche Tests, können grundlegende Fertigkeiten gefestigt werden, ohne dass die KI als Hilfsmittel zur Verfügung steht. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis der Programmierkonzepte zu vermitteln, das nicht auf der bloßen Aneinanderreihung von generierten Code-Snippets basiert. Parallel dazu gewinnt ein neuer Bildungsansatz an Bedeutung, der die Kombination menschlicher Denkfähigkeiten mit den Assistenzfunktionen der KI beschreibt. Hier liegt der Fokus auf analytischem Programmverstehen, strukturierter Problemlösung und kritischer Bewertung von KI-Vorschlägen.

Programmierer werden mehr zu Editors oder Kuratoren, die KI-generierten Code prüfen, anpassen und in den jeweiligen Anwendungsfall einbinden. Das reflektierte Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine eröffnet dabei neue kreative Möglichkeiten und eine höhere Effizienz. Die Rolle des Programmierers erweitert sich ebenso: Nicht mehr ausschließlich professionelle Entwickler in klassischen Softwareunternehmen sind gefragt, sondern eine breitere Gruppe von Menschen, die in unterschiedlichen Kontexten programmieren. Endnutzer, sogenannte Bürgerprogrammierer oder Konversationsprogrammierer, die direkt in ihrem fachlichen Umfeld kleine Automatisierungen schaffen, verändern das Bild der Programmierer erheblich. Die Bildung muss hier flexibel auf verschiedene Zielgruppen eingehen und technische, aber auch domänenspezifische Kompetenzen vermitteln.

Die Zukunft des Programmierens ist daher nicht das simple Verschwinden des Menschen hinter KI-generiertem Code, sondern eine symbiotische Beziehung zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Unterstützung. Die Herausforderung liegt darin, ein Bewusstsein für die nicht automatisierbaren, impalpablen Qualitäten des Programmierens zu schaffen – wie das tiefgehende Verständnis von Problemzusammenhängen, ethischer Verantwortung, kreativer Lösungsfindung und ästhetischen Programmierprinzipien. Bildungseinrichtungen, Unternehmen und die Forschergemeinschaft sind aufgerufen, aktiv den Dialog darüber zu führen, wie Programmierung im Zeitalter der generativen KI gestaltet werden soll. Dabei gilt es, nicht nur die technischen Möglichkeiten zu integrieren, sondern auch die gesellschaftlichen, ethischen und pädagogischen Dimensionen zu berücksichtigen. Unterrichtsmethoden, Curricula und Bewertungskonzepte müssen angepasst und weiterentwickelt werden, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.