Kapillare Kondensation ist ein faszinierendes und komplexes Phänomen, das eine wesentliche Rolle in der modernen Wissenschaft und Technik spielt. Dabei handelt es sich um den Prozess, bei dem Dampf in den engen Zwischenräumen von porösen Materialien oder feinen Spalten kondensiert, selbst wenn die relative Luftfeuchtigkeit unterhalb des Sättigungsniveaus liegt. Dieses Verhalten steht im Gegensatz zur üblichen Kondensation, die erst bei vollständiger Sättigung einsetzt. Grundlegende physikalische Prinzipien und Wechselwirkungen auf molekularer Ebene bestimmen das Auftreten und Ausmaß kapillarer Kondensation. Insbesondere die Oberflächenspannung und der Einfluss von Kapillarkräften führen dazu, dass Flüssigkeit aus dem Gaszustand in kleinen Poren zurückgehalten wird und so eine flüssige Phase bildet.

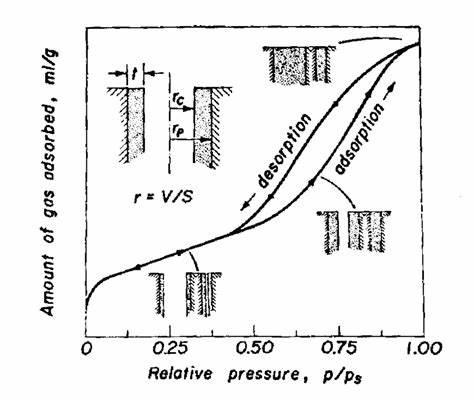

Dies ist von großer Bedeutung für viele natürliche und technologische Prozesse. Kapillare Kondensation tritt häufig in Materialien mit feinen Poren auf, beispielsweise in Böden, Filtern oder in der Mikro- und Nanostruktur von Werkstoffen. Die Größe der Poren, deren Form sowie das Material selbst beeinflussen die Kondensation erheblich. Kleinere Poren ermöglichen es, dass Kondensation bereits unterhalb des Taupunkts stattfindet, da die Krümmung der Flüssigkeitsoberfläche in den engen Zwischenräumen zu einem höheren Dampfdruck führt. Die physikalische Grundlage hierfür lässt sich durch die sogenannte Kelvin-Gleichung beschreiben, die den Zusammenhang zwischen Dampfdruck, Oberflächenspannung und Krümmungsradius der Flüssigkeitsoberfläche mathematisch beschreibt.

In der Alltagserfahrung ist kapillare Kondensation zum Beispiel hinter beschlagenen Brillengläsern oder Fenstern erkennbar, wo sich Wassertröpfchen aus Dampf bilden, obwohl die relative Luftfeuchtigkeit nicht vollständig gesättigt ist. Auch in der Natur spielt dieses Phänomen eine bedeutende Rolle, etwa bei der Wasseraufnahme in Pflanzen oder der Feuchtigkeitsregulation in Boden und Gestein. Die praktische Bedeutung der kapillaren Kondensation ist in zahlreichen Industriezweigen unverkennbar. In der chemischen Industrie wird dieser Vorgang beispielsweise in Adsorptionsprozessen genutzt, um bestimmte Moleküle aus Gasgemischen zu extrahieren. Filtermaterialien verwenden oft feine Poren, um Schmutzpartikel zu binden und gleichzeitig unerwünschte Gase oder Dämpfe zu kondensieren.

Auch bei der Herstellung von Katalysatoren und in der Pharmazie ist das Phänomen unverzichtbar, da die kontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme die Wirkstofffreisetzung beeinflussen kann. In der Materialforschung ist das Verständnis kapillarer Kondensation ausschlaggebend für die Entwicklung neuer poröser Werkstoffe und Nanostrukturen. Diese Materialien weisen oft spezielle Oberflächeneigenschaften auf, die gezielt genutzt werden, um Flüssigkeiten zu speichern oder zu transportieren. Anwendungen finden sich etwa in der Energiespeicherung, bei Batterien oder Brennstoffzellen, aber auch in der Umwelttechnik, etwa zur Verbesserung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen oder zur Wasseraufbereitung. Die Messung und Analyse kapillarer Kondensation stellt eine Herausforderung dar, da sie auf mikroskopischer Ebene abläuft und von vielen Faktoren abhängt.

Moderne Methoden wie die Gasadsorptionsmessung, Kryoelektronenmikroskopie oder Porosimetrie ermöglichen es, die Porenstruktur von Werkstoffen exakt zu bestimmen und Zusammenhänge zwischen Struktur und Kondensationseigenschaften zu erforschen. Neben industriellen Anwendungen hat kapillare Kondensation auch ökologische Implikationen. In Böden gespeichertes Wasser, das durch kapillare Effekte zurückgehalten wird, trägt wesentlich zur Pflanzenversorgung bei, besonders in trockenen Regionen. Das Phänomen beeinflusst das Mikroklima und die Wasserdynamik in Ökosystemen. Klimaforscher analysieren kapillare Kondensation ebenso, da sie bei der Modellierung von Niederschlagsbildung in der Atmosphäre berücksichtigt werden muss.

Auf nanoskaliger Ebene eröffnet die kapillare Kondensation spannende Perspektiven für die Nanotechnologie und molekulare Maschinen. Flüssige Filme, die durch kapillare Effekte entstehen, können als Schmier- oder Gleitmittel in Nano- und Mikromechanismen dienen. Die gezielte Steuerung der Kondensation in nanoporösen Materialien ermöglicht die Herstellung von hochspezialisierten Sensoren, die auf chemische oder physikalische Reize reagieren. Trotz des schon großen Wissensstandes sind viele Fragen zur kapillaren Kondensation weiterhin Gegenstand aktueller Forschung. Besonders das Zusammenspiel zwischen Materialeigenschaften, Porenform und Umgebungsbedingungen wird intensiv untersucht, um noch präzisere Kontrolle über diesen Prozess zu erlangen.

Fortschritte auf diesem Gebiet eröffnen neue Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Medizin, Umwelttechnik und Energiespeicherung. Abschließend lässt sich festhalten, dass kapillare Kondensation ein Schlüsselphänomen ist, das diverse Natur- und Technikprozesse prägt. Das vertiefte Verständnis der physikalischen Mechanismen ermöglicht eine gezielte Nutzung und Optimierung in vielfältigen Anwendungsfeldern. Ob bei der Entwicklung neuer Werkstoffe, der Erforschung natürlicher Wasserkreisläufe oder der Gestaltung moderner Nanotechnologien – kapillare Kondensation ist ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Wissenschaft und Technik.