Silizium gilt als eine der vielversprechendsten Materialien für Negativelektroden in Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) aufgrund seiner außergewöhnlich hohen theoretischen Kapazität. Mit etwa 3579 mAh pro Gramm kann Silizium herkömmliche Graphitanoden bei weitem übertreffen. In der Praxis hat sich die Anwendung von Silizium jedoch als herausfordernd erwiesen, da das Material beim Laden und Entladen enorme Volumenänderungen von mehr als 300 % erfährt. Diese gravierenden Volumenänderungen führen zu mechanischen Spannungen, die schließlich zu Partikelzerfall, Verlust von elektrischem Kontakt und der dauerhaften Zerstörung der Elektrodenstruktur führen. Darüber hinaus bewirken sie eine instabile Bildung der sogenannten festen Elektrolyt-Doppelphasen (SEI), die durch ständige Neubildung Kapazitätsverluste und verkürzte Lebensdauer der Batterien zur Folge haben.

Die Kombination aus hoher Kapazität und praktischer Haltbarkeit stellte bislang eine schwer überwindbare Hürde dar und verlangte nach innovativen Designansätzen, die sowohl die mechanische Integrität als auch die elektrochemische Kinetik optimieren. Ein neuartiger Ansatz zur Bewältigung dieses Problems ist das Konzept der sogenannten Sieving-Poren in Silizium-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffen. Diese Technologie basiert auf einem speziellen Porenstrukturdesign, das einen stabilen und schnellen Alloyierungsprozess ermöglicht. Durch den gezielten Einsatz von sub-nanometer großen Porenöffnungen, die als „Sieb“ fungieren, wird die Ionentransportkinetik erheblich verbessert, während gleichzeitig schädliche Nebenreaktionen mit organischen Bestandteilen des Elektrolyten stark eingeschränkt werden. Im Kern besteht die Idee darin, eine Struktur mit innerem Nanoporensystem zu schaffen, das einen gewissen Hohlraum für die Volumenexpansion des Siliziums bereitstellt, kombiniert mit einem äußeren, sehr engen Poreneingang, der den Durchtritt von Li-Ionen begünstigt, aber größtenteils die Solvatisierung durch Lösungsmittelmoleküle unterbindet.

Diese besondere Aufteilung der Pore bewirkt einen sogenannten pre-desolvation Effekt: Lithiumionen müssen vor dem Eintritt in die Poren einen Teil ihrer umgebenden Lösungsmittelschicht ablegen. Dieses Phänomen hat eine doppelten Vorteil. Zum einen reduziert es den Kontakt der Siliziumoberfläche mit organischen Lösungsmitteln, die sonst zu einer organisch reichen und instabilen SEI führen würden. Zum anderen fördert es die Bildung einer anorganisch reichen, kompakteren SEI-Schicht, die mechanisch stabiler ist und den Lithiumionentransport erleichtert. Eine solche SEI-Struktur wirkt zugleich als mechanische Barriere gegen die Ausdehnung des Siliziums und verhindert das Aufbrechen oder Pulverisieren der Elektrodenpartikel.

Die Herstellung der Sieving-Poren-Struktur erfolgt durch einen zweistufigen chemischen Gasphasenabscheidungsprozess (CVD). Zunächst wird amorphes Silizium in die mikroporösen Kohlenstoffträger eingebaut, wodurch eine offene Porenstruktur mit Siliziumfüllung entsteht. Im zweiten Schritt wird eine engere Kohlenstoffschicht an den Porenöffnungen aufgebracht, die diese zum „Sieb“ verengt, ohne die inneren porösen Hohlräume vollständig zu verschließen. Die Auswahl und Anpassung der Ausgangsmaterialien sowie die genaue Steuerung der CVD-Prozesse machen es möglich, die Porenöffnungen auf einen präzisen Größenbereich zwischen 0,35 und 0,5 Nanometern zu bringen. Dadurch können Lithiumionen und einige Anionen trotz der engen Pore schnell eindringen, während größere und solventgebundene Moleküle zurückgehalten werden.

Neben der Optimierung der Porengröße ist die mechanische Stabilität ein zentraler Aspekt. Die innenliegende anorganisch reiche SEI und die stützenden Kohlenstoffporen wirken beim Laden wie eine mechanische Zwinge, die die Volumenausdehnung des Siliziums begrenzt und eine unerwünschte Phase, das kristalline Li15Si4, unterdrückt. Letzteres ist bekannt als eine instabile Phase, die oft zu Spannungsrissen und Mechanikversagen in der Elektrode führt. Die Verhinderung seiner Ausbildung durch die so genannte Stress-Spannungs-Kopplung trägt entscheidend zu einer längeren Lebensdauer und besseren zyklischen Stabilität bei. Diese Kombination aus poröser Pore, selektivem Siebmechanismus und mechanischer Begrenzung führt zu beeindruckenden Ergebnissen: Elektroden mit hohen spezifischen Kapazitäten von über 1700 mAh pro Gramm bei gleichzeitig moderater Expansion von nur etwa 58 % der Dicke im vollgeladenen Zustand.

Die Anfangskoulombische Effizienz liegt sehr hoch bei knapp 94 %, was auf geringe irreversiblen Verluste im ersten Ladezyklus hinweist. Die Langzeitstabilität zeigt eine minimale Kapazitätsdegradation von lediglich 0,015 % pro Zyklus über mehr als 200 Ladezyklen. Diese Werte sind selbst für Silizium-Anoden außergewöhnlich und eröffnen neue Perspektiven für deren praktische Nutzung. Darüber hinaus punkten die Sieving-Poren-basierten Elektrodendesigns durch schnelle Ladefähigkeiten. Sie ermöglichen beträchtliche Lithiumionenflüsse, wodurch Rateströme von bis zu 6 A/g möglich sind, ohne die Kapazität signifikant einzuschränken.

Das bedeutet, dass Batterien mit diesen Elektrodendesigns innerhalb von weniger als 10 Minuten geladen werden können, was für zukünftige Anwendungen in Elektrofahrzeugen und anderen mobilen Energiespeichern äußerst attraktiv ist. Die skalenhafte Herstellung dieser Materialien hat sich ebenfalls als praktikabel erwiesen. Mittels industriell verwendbarer CVD-Methoden können pro Charge Mengen im Bereich von mehreren 10 Kilogramm hergestellt werden, wobei die gleichbleibende Struktur und damit die reproduzierbare Leistung sichergestellt ist. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die Technologie aus dem Labor in die industrielle Anwendungsumgebung zu führen. Aus gesundheits- und umwelttechnischer Sicht überzeugt das Sieving-Poren-Konzept ebenfalls, da es ohne den Einsatz aufwendiger Bindemittel, aufwändiger Nanostrukturgestaltungen oder teurer Beschichtungsschritte auskommt.

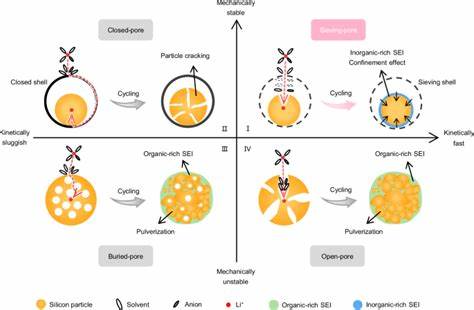

Die Kombination aus kohlenstoffbasierter Trägersubstanz und amorphem Silizium stellt eine nachhaltige Materialbasis dar. Zudem vermeidet die Minimierung von Nebenreaktionen auch die Freisetzung schädlicher Gase und Nebenprodukte während der Batterienutzung. Im wissenschaftlichen Vergleich mit anderen Porenstrukturen wie offenen, geschlossenen oder begrabenen Poren hebt sich das Sieving-Poren-Design durch eine einzigartige Balance zwischen mechanischer Stabilität und schnellen elektrochemischen Reaktionskinetiken hervor. Während offene Poren eine gute Ionentranportgeschwindigkeit bieten, leiden sie unter schnellen SEI-Verlusten und instabiler Struktur. Geschlossene und begrabene Poren dagegen bieten Stabilität, können jedoch den Ionentransport hemmen und sind somit weniger geeignet für schnelle Ladeanwendungen.

Das Sieving-Poren-Prinzip integriert gezielte Porengrößenkontrolle, eine robuste anorganische SEI-Bildung und mechanische Einbettung, sodass es gelingen kann, die jeweiligen Nachteile der anderen Strukturtypen zu umgehen. Die Fortschritte bei der Charakterisierung der Sieving-Poren-Elektroden spiegeln ebenfalls den Erfolg des Konzepts wider. Höchstauflösende Raster-Transmissionselektronenmikroskopie (STEM) kombiniert mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie zeigt eine gleichmäßige und eingeschlossene Verteilung von Siliziumpartikeln innerhalb der Carbonporen. Messungen kleiner Winkel-Röntgenstreuung (SAXS) belegen den Erhalt der Porengröße und des inneren Hohlraums trotz der Kohlenstoffablagerung an den Poreneingängen. Oberflächenanalytische Verfahren wie XPS und EELS bestätigen die dominierende anorganische Zusammensetzung der SEI innerhalb der engen Poren, insbesondere eine hohe Konzentration an Lithiumfluorid, das für seine Stabilität und Ionentransportförderung bekannt ist.

Die Kombination von experimentellen Resultaten mit theoretischen Modellen unterstützt das Verständnis der mechanischen Spannungen und kinetischen Vorgänge während des Ladeprozesses. Finite-Elemente-Simulationen zeigen, wie durch die anorganische Schicht und das Kohlenstoffgerüst ein höherer mechanischer Druck auf die expandierenden Siliziumstrukturen appliziert wird, was deren unerwünschte Phasenumwandlungen verhindert. Die daraus resultierende Stress-Spannungs-Wechselwirkung wirkt sich positiv auf die Zellspannung und Stabilität aus. Nicht zuletzt ergeben sich aus der Anwendung der Sieving-Poren-Technologie auch wirtschaftliche Vorteile durch eine verbesserte Leistung bei reduziertem Material- und Fertigungsaufwand, verbunden mit der Kompatibilität gegenüber marktgängiger Zellarchitekturen und Elektrolyten. Damit stellen solche Siliziumelektroden einen vielversprechenden Schritt in Richtung kommerzieller Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge, tragbare Elektronik und stationäre Energiespeicherung dar.

Zusammenfassend ist die Sieving-Poren-Methode ein leistungsstarker Ansatz, um die zentralen Herausforderungen der Volumenänderung, mangelnden Stabilität und niedrigen Ladegeschwindigkeit von Silizium-Negativelektroden zu überwinden. Die auf 0,35 bis 0,5 Nanometer abgestimmten Porenöffnungen ermöglichen eine Kombination aus mechanischer Stabilität, schnellen Lithiumionentransport und der Bildung einer widerstandsfähigen anorganischen SEI-Schicht. Diese Synergie führt zu erheblich verlängerten Zykluslebensdauern, hoher Koulomb-Effizienz und bemerkenswerter Ladegeschwindigkeit. Die Umsetzung dieses Konzepts in großem Maßstab und seine Kompatibilität mit Standardbatterieherstellungsverfahren könnten die Grundlage für die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien mit Siliziumanoden legen und damit eine entscheidende Rolle bei der Energiewende und Elektrifizierung spielen.