Die Welt der Webentwicklung ist in den letzten Jahrzehnten massiv gewachsen. Zahlreiche Frameworks und Tools sind entstanden, die Entwicklern helfen, komplexe Webanwendungen schneller und effizienter zu erstellen. Doch trotz dieser Fülle an Möglichkeiten gibt es keinen ultimativen Königsweg, der für alle Szenarien passt. Besonders in der Clojure-Community gilt das Prinzip der Kombination von einzelnen Bibliotheken, anstatt auf monolithische Frameworks zu setzen. Dieser Ansatz bietet Freiheit und Flexibilität, bringt aber auch Herausforderungen mit sich.

Er erfordert ein tiefes Verständnis der einzelnen Bausteine und ihrer Zusammensetzung auf einer grundsätzlich funktionalen Basis. Clojure selbst ist eine funktionale Programmiersprache, die auf der Java Virtual Machine (JVM) läuft. Wegen ihres Paradigmenwechsels zu funktionalem Programmieren unterscheidet sich ihre Herangehensweise im Web-Development deutlich von populären objektorientierten Alternativen. Es geht weniger um starre Architektur-Konventionen, wie sie in großen Frameworks vorgegeben werden, sondern mehr um das flexible Zusammensetzen von Komponenten zur Erfüllung individueller Anforderungen. Dabei liegt der Fokus auf dem Aufbau von Anwendungen aus reinen Funktionen und unveränderlichen Datenstrukturen.

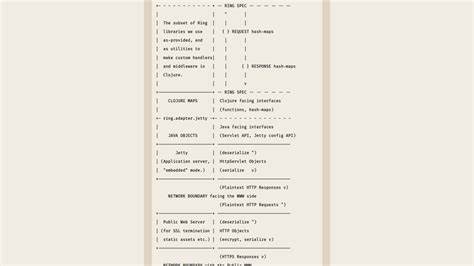

Ein zentraler Baustein im Clojure-Web-Ökosystem ist das Ring-Projekt. Es definiert eine Spezifikation für den Umgang mit HTTP-Anfragen und -Antworten über einfache Clojure-Hashmaps. Diese Abstraktion ermöglicht eine funktionale und leichtgewichtige Schnittstelle zu verschiedenen Webservern. Dabei fungiert Ring als Vermittler zwischen der Welt der HTTP-Requests und der Clojure-internen Datenrepräsentation. Der Entwickler arbeitet ausschließlich mit diesen Datenstrukturen und Funktionen, ohne sich um die zugrunde liegende Java-Servlet-Technologie kümmern zu müssen.

Jetty als eingebetteter HTTP-Server ist häufig die Wahl für die Ausführung von Clojure-Webanwendungen. In der sogenannten Embedded-Mode wird Jetty als Bibliothek in die Anwendung eingebunden. Dies erleichtert die Entwicklung und das Deployment, da alles in einem Prozess abläuft. Jetty übernimmt dabei das Management von Netzwerk-Verbindungen, HTTP-Protokollhandling und anderen Server-Funktionen, während Clojure die Logik verarbeitet. Die Gestaltung eines Handlers ist der Kern jeder Clojure-Webanwendung.

Ein Handler ist einfach eine Funktion, die eine Anfrage-Hashmap entgegen nimmt und eine Antwort-Hashmap zurückgibt. Diese Modellierung ermöglicht maximale Flexibilität. Anstatt eine große komplexe Handler-Funktion, empfiehlt es sich, die Aufgaben in einzelne spezialisierte Handler aufzuteilen, die gezielt auf bestimmte Pfad- und Methoden-Kombinationen reagieren. Zur Orchestrierung dieser einzelnen Handler wird häufig Middleware eingesetzt. Middleware in Ring ist ein wichtiges Konzept, das es erlaubt, Anfragen oder Antworten zu modifizieren, zu erweitern oder auch den Kontrollfluss zu steuern.

Da Middleware ebenfalls Funktionen sind, die Handler als Argument erhalten und modifizierte Handler zurückgeben, entsteht ein Zusammenspiel wie bei einer Funktionenkette. So lassen sich beispielsweise Sicherheitsprüfungen, Logging, Parsing von Parametern oder Sessions sauber von den eigentlichen Handlers trennen. Dieses Prinzip der Modularität und Komposition ist ein großer Gewinn für die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit von Anwendungen. Routing, also die Verteilung von Anfragen auf den passenden Handler, wird in Ring selbst nicht direkt angeboten. Stattdessen gibt es eine Auswahl verschiedener Bibliotheken, die unterschiedliche Philosophien verfolgen.

Compojure ist eine bekannte und beliebte Alternative, die auf deklarativen Routen-Definitionen basiert. Reitit geht noch einen Schritt weiter und bietet flexible, leistungsstarke Routing-Funktionen mit Unterstützung für Schemata und Middleware pro Route. Die Auswahl eines Routers ist eine Frage der Anforderungen des Projekts und der Präferenz des Entwicklers. Die Philosophie von Clojure in der Webentwicklung spiegelt sich auch darin wider, dass Entwickler nicht an eine starre Architektur gebunden sind. Statt mit kräftezehrenden Framework-Aufbauten startet man gern mit einer minimalistischen Basis – einem einfachen Ring-Handler, Jetty und ein paar Middleware-Komponenten.

Das schafft Raum für Wachstum und Anpassung, ohne sich in unnötigen Abstraktionen oder vorgefertigten Mustern zu verlieren. Dadurch eignet sich Clojure besonders gut für Projekte, die individuelle Lösungen und klare Kontrolle über alle Komponenten erfordern. Für Entwickler, die mit Clojure im Web starten möchten, empfiehlt es sich, zunächst die Ring Spezifikation gründlich zu verstehen. Dieses Fundament eröffnet den Blick für das Zusammenspiel von Anfragen, Antworten und Middleware. Praktische Übungen mit einem einfachen Echo-Handler, der eingehende Anfragen als Text zurückgibt, sind ein guter Einstieg.

Von dort aus lassen sich dann schrittweise Features wie Routing, Parameterverarbeitung, Sessionmanagement und Sicherheitsmechanismen addieren. Die Herausforderung in diesem Ansatz liegt oft darin, dass vieles Eigeninitiative und das Studium der Zusammensetzungen erfordert. Anders als bei umfangreichen Full-Stack-Frameworks, die nahezu alle Aspekte der Webentwicklung durch eine durchgängige Struktur abdecken, sind Clojure-Webanwendungen mehr ein Puzzle aus sinnvollen Bibliotheken. Das erfordert Zeit und Erfahrung, schafft aber dafür auch ein vertieftes Verständnis und bessere Kontrollmöglichkeiten. Neben Ring und Jetty stellt die Clojure-Community zahlreiche weitere Bausteine bereit, die in eine Webanwendung integriert werden können.

Datenbankzugriffe lassen sich beispielsweise über next-jdbc abbilden, während HTML-Generierung oft mit hiccup oder ähnlichen Bibliotheken realisiert wird. Für die Gestaltung moderner, dynamischer Benutzeroberflächen kann HTMX herangezogen werden, das einfache Erweiterungen der klassischen Multi-Page-Application erlaubt. Mittlerweile ist die Landschaft der Clojure-Webframeworks ebenfalls vielfältig. Projekte wie Luminus bieten eine eher "batteries included"-Erfahrung mit sinnvollen Voreinstellungen für Standardkomponenten. Andere wie Pedestal legen den Fokus auf Modularität und performantes, ereignisgesteuertes Routing.

Biffweb und Kit sind neuere Ansätze, die moderne Webentwicklung mit Clojure adressieren und je nach persönlicher Präferenz für bestimmte Projekte geeignet sind. Nicht zuletzt spielen auch Tools für die Verwaltung von Zuständen und Abhängigkeiten wie Component, Integrant oder Mount eine wichtige Rolle. Sie helfen dabei, Dienste und Konfigurationen übersichtlich zu orchestrieren und entkoppeln so wichtige Infrastrukturteile von der Anwendungslogik. Letztendlich erfordert das Arbeiten mit Clojure im Web eine Bereitschaft, sich mit der Architektur auseinanderzusetzen, die Prinzipien von funktionaler Programmierung anzuwenden und kontinuierlich die eigene Toolchain zu verfeinern. Die Lernkurve kann deshalb steil sein, doch die daraus resultierende Flexibilität und Ausdruckskraft sind für viele Entwickler den Aufwand wert.

Insgesamt zeigt sich, dass die Clojure-Webentwicklung sich als besonders geeignet erweist für Projekte, denen Anpassungsfähigkeit, einfache Wartbarkeit und funktionale Eleganz wichtiger sind als die Bequemlichkeit vorgefertigter Framework-Bausteine. Sie fordert und fördert ein tiefes Verständnis der Webstack-Architektur auf einer abstrakten Ebene und bietet gleichzeitig pragmatische Wege für produktives Arbeiten. Wer sich mit den Grundlagen vertraut gemacht hat, wird schnell in der Lage sein, eigene maßgeschneiderte Webanwendungen zu erstellen, die genau auf die jeweilige Aufgabe und den Kontext zugeschnitten sind. In einer Zeit, in der jede Anwendung individuelle Anforderungen und Nutzungsprofile mit sich bringt, ist diese Fähigkeit ein unschätzbarer Vorteil für alle Clojure-Entwickler und solche, die es werden wollen.