Der Aufbau eines leistungsfähigen und zuverlässigen Backup-Servers ist für viele IT-Profis und Heimnutzer eine anspruchsvolle Aufgabe. Trotz sorgfältiger Planung und passender Hardware entstehen oftmals unerwartete Probleme, die den gesamten Prozess verzögern oder gar scheitern lassen. Die Geschichte eines fehlgeschlagenen Backup-Server-Baus zeigt typische Stolpersteine bei der Wahl der Hardware, bei der Speicherverwaltung und bei der Kühlung auf und liefert wertvolle Erfahrungen für alle, die ähnliche Projekte planen. Ursprünglich war der Wunsch, eine kompakte NAS-Lösung mit ausreichend viel Speicherplatz zu realisieren. Frühere Systeme mit einer AMD Ryzen basierten Box funktioniertem zwar, sie konnten jedoch mit dem Speicherplatz nicht mehr mithalten.

Die Idee, große NVMe SSDs mit 8 TB Kapazität einzusetzen, wurde aus Kostengründen verworfen. Stattdessen kamen kleinere SSDs mit 2 TB und 4 TB zum Einsatz, doch die begrenzte Anzahl an M.2 Slots zwang dazu, mehrere unabhängige ZFS-Pools zu etablieren und Daten manuell zwischen den SSDs zu verschieben. Diese Methode führte schnell zu einem zeitintensiven Mikro-Management, das keine langfristige Lösung darstellte. Um das Platzproblem zu lösen, wurde nach neuer Hardware gesucht.

Eine vielversprechende Option war ein kleiner Intel N100 beziehungsweise N150 basierter Mini-PC mit mehreren M.2 Slots – sogar fünf an der Zahl. Dies bot ausreichend Platz für die vorhandenen und neuen SSDs sowie genügend Arbeitsspeicher, um auch komplexere Storage-Anforderungen zu erfüllen. Zusätzlich verfügte das Gehäuse über zwei interne 2,5-Gigabit Ethernet Karten, einen internen USB-Anschluss sowie einen kleinen, aber leistungsfähigen Lüfter, um die Temperaturen unter Kontrolle zu halten. Die Kühlung stellte jedoch von Anfang an eine Herausforderung dar.

Insbesondere die NVMe SSDs erzeugen trotz der eher moderaten 6 Watt TDP des Intel CPUs Wärme, die gut abgeführt werden muss, um die Hardware vor Überhitzung zu schützen. Zur Kühlung wurden speziell angefertigte Aluminium-Kühlkörper verwendet, die mit hochwertigen Wärmeleitpads auf den SSDs montiert wurden. Der interne SSD-Steckplatz, in dem die kleinere 2230 SSD sitzt, neigte dabei etwas stärker zu Erwärmung als die größeren 2280 SSDs auf den oberen Slots. Bereits die Temperaturüberwachung mit Bordmitteln zeigte, dass die CPU und einige SSDs deutlich wärmer liefen als erwartet. Temperaturen um 60-70 Grad Celsius bei den NVMe SSDs sorgten zwar noch nicht für unmittelbare Ausfälle, blieben jedoch an der oberen Grenze des Erlaubten.

Der Lüfter wurde daher dauerhaft mit einer Geschwindigkeit von etwa 3000 U/min betrieben, um konstante Frischluftzufuhr zu gewährleisten. Die NVMe SSDs selbst arbeiteten aufgrund der Beschränkung der PCIe-Lanes etwas unter ihren theoretischen Möglichkeiten. Die Intel N100 CPU stellt maximal 9 PCIe-Lanes zur Verfügung, sodass jede NVMe SSD nur mit einer PCIe 3.0 x1 Anbindung läuft, was zu einer maximalen Transferrate von circa 1 GB/s führt. Zwar liegt die theoretische Geschwindigkeit moderner SSDs deutlich höher, in der Praxis reicht diese Leistung jedoch für die Anforderungen eines Backup-Servers meistens aus.

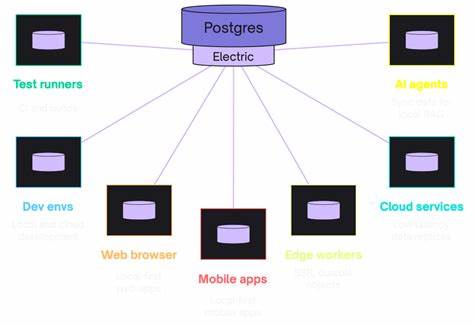

Im Bereich Speicherverwaltung fiel die Wahl auf ein ZFS RAIDZ1 mit fünf SSDs. Dieses Setup bot Balance zwischen Kapazität, Redundanz und Performance. ZFS erwies sich dabei als sehr flexibel, nicht zuletzt durch die komfortable Implementierung der integrierten Verschlüsselung, die in diesem Fall primär den Schutz der Daten auf dem Medium garantierte sowie die Verschlüsselung ohne Zusatztools wie geli ermöglichte. Es kam jedoch zu einem ernsten Rückschlag: Eine der SSDs, eine 2280er, zeigte bald nach Inbetriebnahme massenhafte Lese- und Schreibfehler sowie einen mangelhaften SMART-Status. Dies führte laut ZFS zu einem degradierten Pool, welcher zwar noch funktionierte, aber ohne ausreichenden Schutz für die in der beschädigten SSD gespeicherten Daten.

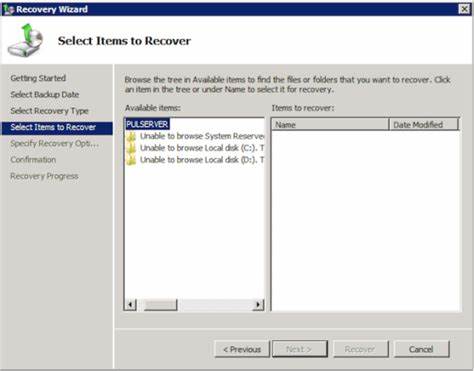

Die Situation zwang dazu, den defekten Datenträger auszutauschen und einen Resilver-Prozess zu starten, um die Redundanz wiederherzustellen. Während dieses Vorgangs bestätigte sich die Performance des Systems, die trotz der eingeschränkten PCIe-Anbindung stabil und für tägliche Backup-Lasten ausreichend ist. Der Resilverprozess selbst lief mit solider Geschwindigkeit und ohne zusätzliche Fehler ab, was die Zuverlässigkeit von ZFS unterstreicht. Die Temperaturen im Gehäuse blieben während dieser Phase ebenfalls mittelhoch, aber in einem tolerierbaren Bereich. Unglücklicherweise traten im Anschluss größere Probleme nach einem BIOS-Reset auf.

Manche Einstellungen, darunter die Lüftersteuerung, gingen verloren, wobei vor allem das Ausbleiben des Kühlerlaufs zu einer kritischen Hitzentwicklung von bis zu 90 Grad Celsius führte. Aufgrund der ausgesprochen hohen Temperaturen und der fehlenden Möglichkeit, den Lüfter manuell wieder zu aktivieren, musste das Hauptsystem vorerst außer Betrieb genommen werden. Der Versuch, den Mini-PC als Backup-Lösung weiterzunutzen, scheiterte also nicht an der Planung, sondern an fehlerhafter Hardware und eingeschränkter BIOS-Funktionalität. Eine Reklamation beim Händler auf einem großen Online-Marktplatz verlief erfreulicherweise schnell und unkompliziert zugunsten des Käufers. Damit bestätigte sich der ärgerliche Grundsatz, dass sich auch gut geplante IT-Projekte durch mangelhafte Hardware oder Software-Schnittstellen sabotieren können.

Nach diesem Rückschlag wurde eine alternative Lösung verfolgt. Dafür kam ein AMD Ryzen basierter Mini-PC zum Einsatz, der inzwischen ebenfalls eingetroffen ist. Mit über 8 TB verfügbarem SATA-Speicher auf einer Samsung SSD und NVMe als Systemlaufwerk bietet diese Konfiguration wieder viel Raum zur Entwicklung und soll mittelfristig den Backup-Server abdecken. Trotz fehlender RAID-Funktionalität punktet die neue Lösung mit stabiler Kühlung, niedriger Leistungsaufnahme im Leerlauf und einer allgemein ausgereiften Hardwareplattform, die FreeBSD als Betriebssystem sehr gut unterstützt. Zusätzlich plant der Betreiber, Erfahrungen mit einem weiteren Intel basierten Mini-PC mit dem neueren N150 Prozessor zu sammeln.

Die vorherigen Fehlschläge und das Lernen daraus sollen das nächste Projekt sicherer machen. Dabei zeigt sich die Realität, dass ambitionierte Hardwarelösungen speziell für NAS und Backup-Server nicht ohne Kompromisse funktionieren, insbesondere bei vielen M.2 Slots und kleinen Gehäusen. Zu oft sind BIOS-Firmware, Bauqualität, Kühlung oder PCIe-Lane-Zuweisung das schwächste Glied in der Kette. Aus dieser Erfahrung lassen sich einige klare Schlussfolgerungen ziehen: Zuallererst sollte bei der Auswahl der Hardware nicht nur auf die angegebenen Rundum-Datenblätter und Werbeversprechen vertraut werden.

Die reale Wärmeentwicklung und die Funktionsfähigkeit der Lüftersteuerung sind entscheidend für ein stabiles System. Ebenso wichtig ist eine realistische Einschätzung der Schnittstellenbreiten und damit der Bandbreiten zwischen CPU und SSDs, um keine falschen Leistungserwartungen zu generieren. Zudem empfiehlt es sich, nicht nur auf passive Kühlung zu setzen, wenn mehrere NVMe SSDs auf engem Raum verbaut werden, da eine ausreichende Wärmeableitung kritisch ist. Die Temperaturüberwachung sollte von Anfang an eingerichtet und aktiv beobachtet werden – unnötige Risiken durch überhitzte Komponenten gilt es zu vermeiden. Im Fall von ausgefallenem Hardware-Equipment sollte möglichst frühzeitig ein Rückgabeverfahren eingeleitet werden, um größere Verluste oder Ausfälle zu verhindern.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ZFS als Dateisystem und Volumenmanager eine hervorragende Fehlerdiagnose, Wiederherstellungsmethoden und einen sicheren Umgang mit fehlerhaften Laufwerken bietet. Das erleichtert die Verwaltung von großen Speicherpools und sorgt für Datenintegrität – eine essentielle Eigenschaft für Backup- und NAS-Systeme. Nicht zuletzt zeigen sich in der Reflexion der ganzen Projektphase auch die Grenzen der Mini-PC Architektur für größere Storage-Lösungen mit mehreren SSDs. Kleine kompakte Systeme bieten zwar viel Flexibilität und sparen Platz, aber die Architektureinschränkungen bei verfügbaren PCIe-Lanes, Kühlung und BIOS-Unterstützung können das Vorhaben zum Stolperstein machen. In der Übergangszeit konnte der Einsatz eines vorhandenen AMD Ryzen 5 3550H Mini-PCs als kurzfristige und stabile Lösung dienen.

Auch wenn dieser nicht mit einer RAID-Funktionalität ausgestattet ist, so stellt er dennoch ausreichend Speicherplatz und zuverlässige Leistung für offsite gesicherte Backups bereit. Das System bietet zudem niedrigen Stromverbrauch und läuft auf einem Betriebssystem, das sich gut für solche Zwecke eignet. Die Geschichte des gescheiterten Backup-Server-Baus ist nicht nur eine Warnung, sondern vor allem ein Erfahrungsbericht, der Unternehmern, IT-Profis und Technik-Enthusiasten helfen kann, ihre eigenen Projekte besser zu planen und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Kleine Mini-PCs mit vielen M.2-Steckplätzen sind verlockend, aber nur bedingt ausgereift für stabile Storage-Pools mit redundanter Verschlüsselung und ausreichender Kühlung.

Manchmal sind konventionelle und bewährte Lösungen mit AMD Ryzen Basissystemen und einzelnen größeren SSDs praktikabler und langfristig zuverlässiger. Mit Geduld, Sorgfalt und Lernbereitschaft lässt sich dennoch ein optimaler Alltagsbackupserver aufbauen, der den Herausforderungen von Datenvolumen, Sicherheit und Verfügbarkeit gewachsen ist. Dabei ist der kritische Blick auf Hardware-Spezifikationen, realistische Erwartungshaltungen sowie gute Backup-Strategien die Basis für den Erfolg. Letztlich erweist sich die Investition in Qualität und bewährte Technik häufig als wirtschaftlicher als kurzfristige Experimente mit limitierten Mini-Systemen, auch wenn diese erst einmal günstiger erscheinen mögen.