In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt sind Entscheidungen häufig von Zeitdruck und Effizienz getrieben. Immer öfter greifen Unternehmen auf technische Hilfsmittel und Künstliche Intelligenz (KI) zurück, um komplexe Aufgaben zu bewältigen oder schnelle Antworten auf wichtige Fragen zu erhalten. Doch gerade in diesem Streben nach schnellen Lösungen verbirgt sich ein unterschätztes Risiko: die sogenannte kognitive Schuld. Dieser Begriff beschreibt den Umstand, dass Menschen Entscheidungen treffen oder Antworten übernehmen, ohne wirklich zu verstehen, wie es zu diesen Ergebnissen gekommen ist. Sie überspringen den eigentlichen Denkprozess und verschieben damit eine wichtige Verantwortung in die Zukunft.

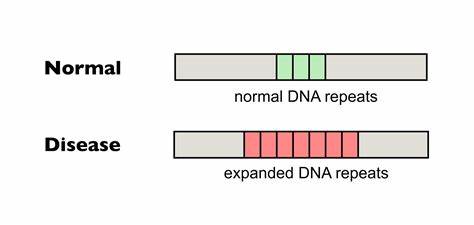

Die Folgen können verheerend sein, nicht nur für einzelne Projekte, sondern für die gesamte Organisation. Die kognitive Schuld entsteht also dadurch, dass die Gedankenschritte, die zu einer Antwort oder Entscheidung geführt haben, nicht nachvollzogen oder dokumentiert werden. Ähnlich wie bei technischer Schuld, einem Begriff aus der Softwareentwicklung, bei dem bewusst kurzfristige und unvollständige Lösungen gewählt werden, um schneller voranzukommen, führt kognitive Schuld zu unbezahlten Verbindlichkeiten auf der Ebene des Verständnisses. Man handelt vorschnell, vertraut blind auf vorhandene Antworten und verliert damit die Kontrolle über die zugrundeliegenden Prozesse und Entscheidungen. Diese Lücke im Verständnis kann sich erst später bemerkbar machen – gerade dann, wenn das Ergebnis genutzt wird, um weitreichende Entscheidungen zu treffen oder wenn es zu unerwarteten Problemen kommt.

Ein typisches Beispiel wäre die Analyse von Marktinformationen für eine neue Produkteinführung. Wenn Analysten oder Mitarbeiter lediglich externe Tools oder KI-Systeme zur Auswertung nutzen und die Herkunft oder Logik der Daten nicht hinterfragen, fehlt es an der notwendigen Transparenz. Sollte der Produkterfolg ausbleiben, steht das Unternehmen vor dem Problem, die Ursachen nicht klar zurückverfolgen zu können. Genau hier setzt der Begriff der kognitiven Schuld an: Es entsteht eine Art „Wissenslücke“, die irgendwann „abbezahlt“ werden muss – oft zu einem Zeitpunkt, an dem die Ressourcen knapp und der Druck hoch ist. Interessanterweise ist kognitive Schuld eng verknüpft mit der Art und Weise, wie Organisationen heute zunehmend KI und Automatisierung forcieren.

Vor allem wenn Führungskräfte „AI First“-Strategien vorgeben und Mitarbeiter anweisen, bestimmte KI-Tools zu nutzen, steigt die Gefahr, dass kognitive Schuld systematisch aufgebaut wird. Viele Mitarbeitende sind dann gezwungen, auf diese Systeme zu vertrauen, auch wenn sie deren Funktionsweise nicht vollständig verstehen oder wichtige Hintergründe unklar bleiben. Dies schafft ein Risikofeld, das oftmals schwer zu kontrollieren ist – weil das Management selbst möglicherweise nicht genau weiß, wie die Antworten zustande kommen und wer letztlich verantwortlich ist. Ein weiterer wesentlicher Punkt bei der kognitiven Schuld ist die fehlende Rechenschaftspflicht. Im Gegensatz zur technischen Schuld, die meist innerhalb von Teams und Entwicklungsgruppen bewusst entsteht und auch offiziell behandelt wird, entsteht kognitive Schuld häufig dezentral und global.

Sie wird nicht als kurzfristige Vereinbarung verstanden, sondern herrscht oft unbewusst und unkontrolliert. Verantwortlichkeiten verschwimmen, weil viele Akteure nicht genau wissen, wo die Fehlerquelle liegt und wer den „Gedankenkredit“ begleichen muss. Dieser Zustand ist besonders gefährlich, da organisationsweit durch ständiges „Abkürzen“ in Denkprozessen und Entscheidungen die Grundlage für nachhaltiges Lernen und Verbesserung fehlt. Doch nicht nur in Unternehmen, sondern auch in zahlreichen Alltagsanwendungen wird kognitive Schuld sichtbar. Denken Sie zum Beispiel an Kundenservice-Anfragen, die heutzutage häufig durch automatisierte Chatbots abgehandelt werden.

Für einfache, wiederkehrende Fälle mag das nahezu risikofrei funktionieren. Doch an Stellen, an denen komplexere menschliche Einschätzungen notwendig sind oder bei Missverständnissen, können fehlerhafte automatisierte Antworten die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen und den Ruf eines Unternehmens schädigen. Gleichzeitig erscheinen solche Fälle oft als rein technisches Problem, dabei steckt häufig eine kognitive Schuld dahinter: Es wurde zu schnell auf das System vertraut, zu wenig kontrolliert und nicht genügend Verständnis aufgebaut. Die Frage, die sich für Unternehmen heute stellt, ist wie sie kognitive Schuld verhindern oder zumindest managen können. Zunächst einmal bedarf es eines Bewusstseins für das Phänomen.

Mitarbeiter und Führungskräfte müssen verstehen, dass es Risiken birgt, Antworten und Analysen ohne kritische Hinterfragung zu übernehmen. Die Förderung eines „denkenden Arbeitens“ und eines reflektierten Umgangs mit KI-Systemen ist dabei essenziell. Ein weiterer Schritt ist die Etablierung von Transparenz und Dokumentation. Entscheidungen sollten so nachvollziehbar wie möglich gestaltet werden, gerade wenn sie auf automatisierten Prozessen oder Modellen basieren. Dies ermöglicht nicht nur die spätere Analyse bei Fehlern, sondern schafft auch Vertrauen in die eingesetzten Systeme.

Wichtig ist auch das Fördern von Kompetenzen im Umgang mit KI und Daten. Durch Weiterbildung und Schulungen können Mitarbeitende befähigt werden, kritischer zu hinterfragen und eigenständig Verständnislücken zu schließen. So wird nicht nur die kognitive Schuld verringert, sondern auch die Akzeptanz und der souveräne Umgang mit neuen Technologien erhöht. Schließlich sollten Unternehmen klare Verantwortlichkeiten festlegen, um die Gefahr zu minimieren, dass kognitive Schuld unbeachtet bleibt oder in der Organisation verteilt wird. Wer trägt die Verantwortung für die Qualität der Antworten? Wer kontrolliert die genutzten Datenquellen? Wer entscheidet darüber, wann eine Abkürzung vertretbar ist? Solche Fragen müssen intern geklärt werden, um die Schulden nicht unbemerkt wachsen zu lassen.

Die kognitive Schuld ist somit mehr als nur ein abstrakter Begriff. Sie spiegelt eine reale Herausforderung in einer digitalisierten Arbeitswelt wider, die geprägt ist von Effizienzdenken, Automatisierung und der zunehmenden Nutzung Künstlicher Intelligenz. Die Gefahr, die dahintersteckt, ist eine schleichende „Verarmung“ des Denkens, die sich langfristig negativ auf Innovationsfähigkeit, Fehlerkultur und Nachhaltigkeit von Entscheidungen auswirkt. Unternehmen, die diesem Trend entgegensteuern, sichern sich nicht nur eine bessere Kontrolle und höhere Qualität ihrer Ergebnisse, sondern sorgen auch für mehr Resilienz in einem immer komplexeren Umfeld. Wer kognitive Schuld ernst nimmt und aktiv dagegen steuert, investiert letzten Endes in die Zukunftsfähigkeit seiner Organisation und trägt dazu bei, dass Wissen und Erfahrung nicht verloren gehen, sondern nachhaltig weitergegeben und genutzt werden.

Die Balance zwischen sinnvollem Einsatz von Technik und eigenständigem, kritischem Denken ist dabei der Schlüssel, um die kognitive Schuld gering zu halten und langfristigen Erfolg sicherzustellen.