Subversion, weit verbreitet unter Entwicklern und Teams weltweit, hat trotz seiner Beliebtheit bei Branching und Merging wiederkehrend für Frust und Komplikationen gesorgt. Die Herausforderungen, die bei der parallelen Entwicklung in verschiedenen Branches entstehen, sind vielen Entwicklern hinlänglich bekannt und werden oft als Grund angegeben, warum einige Teams Branches meiden oder auf andere Versionskontrollsysteme umsteigen. Doch was steckt wirklich hinter den Problemen und was macht die Synchronisation von Branches mit dem Hauptzweig (Trunk) zu einer so heiklen Angelegenheit bei SVN? Ein klarer Blick auf die zeitliche Reihenfolge und die Behandlung von Änderungen offenbart viele Missverständnisse und zeigt Lösungswege auf, die zu weniger Konflikten führen können. Die Grundlage für die Schwierigkeiten liegt in einem simplen, doch fundamentalen Begriff: die Ordnung der Zeit und der Änderungen. Wenn ein Entwickler einen Branch vom Trunk bei einer bestimmten Revision erzeugt und darauf arbeitet, während parallel Änderungen am Trunk vorgenommen werden, entsteht eine Divergenz.

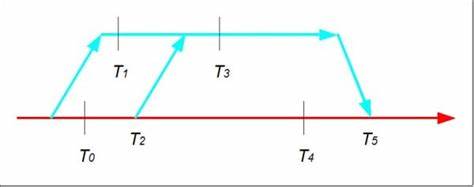

Solange keine Synchronisation erfolgt, spiegelt der Branch nicht die neuesten Änderungen des Trunks wider. Versucht man dann, die Änderungen vom Trunk später in den Branch einfließen zu lassen, spricht man von einer Merge-Operation. Diese ist jedoch komplexer, als es zunächst scheint, weil Subversion die Änderungen als Deltas zwischen Revisionen betrachtet und nicht als absolut geordnete, unabhängige Änderungen. Das Problem tritt speziell dann auf, wenn mehrere Zwischen-Merges von Trunk in Branch vorgenommen werden, ohne die zeitliche Reihenfolge der Änderungen klar einzuhalten. Dies kann dazu führen, dass bei der finalen Zusammenführung aller Änderungen aus dem Branch zurück in den Trunk die Historie und die Reihenfolge durcheinander geraten.

Dateien erscheinen verändert, verschwinden oder zeigen Konflikte an, wo eigentlich keine sein sollten. Diese Verwirrung resultiert daraus, dass Subversion zwar seit Version 1.5 Merge-Tracking unterstützt, das heißt, es weiß welche Revisionen bereits zusammengeführt wurden, dennoch entstehen in komplexen Workflows oder bei unsachgemäßer Handhabung Fehler und inkonsistente Zustände. Die Visualisierung solcher Probleme zeigt, wie Sequenzen von Änderungen aus unterschiedlichen Zeitpunkten in der Versionierung unerwartet vermischt werden. Eine Änderung, die im Branch vor einer bestimmten Änderung am Trunk lag, wird beim Auflösen der Merge-Konflikte in falscher Reihenfolge angewandt.

Die Konsequenz ist eine inkonsistente Codebasis und oft verzweifelte Versuche, diese manuell wiederherzustellen. Als Gegenmittel und gleichzeitig als cleverer Workaround wurde die sogenannte „Bunny-Hopping“-Technik entwickelt. Diese Methode vermeidet das Problem der zeitlichen Vermischung durch das Arbeiten mit mehreren sequentiellen Branches. Statt eine einzelne Branch-Linie kontinuierlich mit Merge-Operationen von Trunk zu synchronisieren und erst am Ende zurück zu mergen, wird nach jeder größeren Änderung im Trunk ein neuer Branch vom aktualisierten Trunk erzeugt. Die eigenen Änderungen vom vorherigen Branch werden dann in den neu erstellten Branch gemerged, sodass die Reihenfolge der Änderungen strikt eingehalten wird.

So erfolgt eine Art zeitliche Staffelung der Integration der eigenen Änderungen hinter den Trunk-Änderungen. Dadurch sind die Änderungen im finalen Branch zeitlich sauber sortiert und die abschließende Merge-Operation zurück in den Trunk gelingt fast immer problemlos. Obwohl zunächst aufwendig, ist diese Methode mit modernen SVN-Versionen und Branching-Strategien praktikabel, vor allem weil das Erstellen von Branches in SVN schnell und ressourcenschonend ist. Dennoch ist „Bunny-Hopping“ heute eher eine historische Kuriosität, da neuere Funktionen von SVN und Tools wie TortoiseSVN den Merge-Prozess deutlich vereinfachen. Seit Subversion Version 1.

5 wurde das Merge-Tracking eingeführt, welches die meisten der beschriebenen Probleme adressiert. Es verwaltet intern per „svn:mergeinfo“-Eigenschaft die Historie, welche Revisionen bereits gemerged wurden, und vermeidet so doppelte oder widersprüchliche Änderungen automatisch. Der empfohlene Workflow sieht vor, dass regelmäßig, etwa wöchentlich oder nach jeder bedeutenden Änderung, der Trunk in den Branch gemerged wird, um diesen aktuell zu halten. Bevor die fertigen Änderungen zurück in den Trunk gemerged werden, sollte der Branch nochmals mit dem Trunk synchronisiert werden, um letzte Konflikte eigenständig lösen zu können. Danach erfolgt der abschließende Merge des Branches in den Trunk mit dem „--reintegrate“-Flag.

Dieses sorgt dafür, dass SVN die Änderungen korrekt in der richtigen Reihenfolge integriert, ohne vorherige Trunk-Änderungen erneut anzuwenden. Dennoch berichten viele Entwickler auch heute noch von Herausforderungen beim Branching und Merging in SVN, häufig resultierend aus unsachgemäßer Anwendung oder veralteten Workflows. Besonders wenn mehrere Entwickler gleichzeitig am selben Projekt arbeiten, kann es zu komplexen Merge-Situationen kommen, bei denen manuelle Konfliktlösung unumgänglich ist. Ergänzend dazu haben moderne verteilte Versionskontrollsysteme wie Git oder Mercurial die Art und Weise Branching und Merging zu managen revolutioniert. Ihre Change-Set-basierte Architektur mit expliziter Commit-Historie und Rebase-Operationen macht solche Probleme seltener und leichter beherrschbar.

Trotzdem bleibt SVN in vielen Unternehmen aufgrund seiner einfachen Server-Client-Architektur und Integration in bestehende Tools unverzichtbar. Für Nutzer, die SVN weiterhin verwenden, ist es entscheidend, die Funktionsweise von Branching und Merging genau zu verstehen und bewährte Workflows einzuhalten. Das bedeutet insbesondere, regelmäßig Trunk Veränderungen einzupflegen, Konflikte frühzeitig zu lösen und die finale Integration sorgfältig vorzubereiten. Automatisierte Hilfsmittel wie Merge-Tracking und geeignete Skripte oder IDE-Plugins können dabei helfen, den Prozess sicherer zu gestalten. Letztlich zeigt der Blick auf die Geschichte der SVN-Merge-Probleme, dass viele Schwierigkeiten weniger im Tool selbst begründet sind, sondern im Verständnis und der Disziplin von Entwicklungsteams.

Das Einführen klarer Konventionen und Schulungen zum Umgang mit Branches und Merges ist genauso wichtig wie das technische Setup. Denn selbst die beste Versionskontrolle kann ein Projekt nicht retten, wenn die Arbeitsweise nicht darauf abgestimmt ist. Die Entwicklung moderner Versionskontrollsysteme hat das Bewusstsein für die Komplexität und Wichtigkeit von Branching-Prozessen geschärft. Konzepte wie Feature-Branches, das frühzeitige Zusammenführen von Änderungen und kontinuierliches Integrieren (Continuous Integration) haben sich als Best Practices etabliert. Auch beim Einsatz von SVN sollten solche Prinzipien nicht vernachlässigt werden, um den Entwicklungsfluss nicht unnötig zu behindern.

![What Computers Still Can't Do – Hubert Dreyfus [pdf]](/images/FF53F4EE-1933-4492-BD21-31A061B83F86)