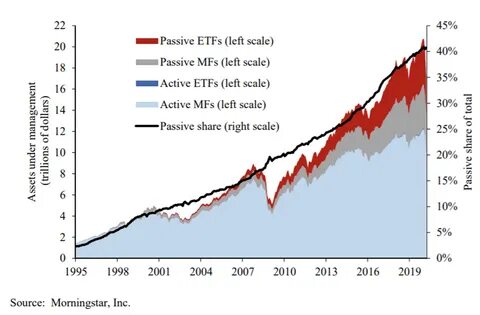

Passive ETFs, also sogenannte Exchange Traded Funds, die einen Index nachbilden, haben in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben. Aus einer Nischen-Investmentmöglichkeit sind sie mittlerweile zu einem der wichtigsten Instrumente für Privatanleger und institutionelle Investoren geworden. Die Dominanz von passiven ETFs am Finanzmarkt hat einen Wendepunkt erreicht, der neue Chancen, aber ebenso auch signifikante Risiken mit sich bringt. Die Entwicklung von passiven ETFs ist eng verknüpft mit dem Bedürfnis der Anleger nach kosteneffizienter, unkomplizierter und transparent strukturierter Geldanlage. In Zeiten von niedrigen Zinsen und hoher Volatilität bieten ETFs einfache Lösungen, um breit diversifiziert und zu geringen Gebühren in Aktien, Anleihen oder andere Anlageklassen zu investieren.

Die Beliebtheit von ETFs zeigt sich auch in den Volumenzuwächsen: Immer mehr Kapital fließt in passive Indexfonds, die einen Benchmark-Index nachbilden, anstatt aktiv von Fondsmanagern verwaltet zu werden. Die Größe und das Marktgewicht der passiven ETFs haben mittlerweile eine kritische Schwelle überschritten, die Experten als „Tipping Point“ bezeichnen. Dieser Wendepunkt bedeutet, dass die Marktbewegungen und die Preisbildung an den Börsen zunehmend durch ETF-Käufe und -Verkäufe beeinflusst werden. Das heißt, viele Wertpapierbewegungen sind weniger Resultat fundamentaler Unternehmens- oder Wirtschaftsdaten, sondern spiegelt die Nachbildung von Indexzusammenstellungen wider. Daraus resultieren sowohl Vorteile als auch neuartige Risiken.

Zu den entscheidenden Vorteilen zählen die Kosteneffizienz und die Transparenz der passiven ETFs. Da sie lediglich die Zusammensetzung eines Index exakt nachbilden, fallen die klassischen aktiven Managementkosten weg. Für Anleger bedeutet das niedrigere Gebühren und bessere Netto-Renditen. Zudem erlauben ETFs einen jederzeitigen Handel zu Börsenkursen, was Flexibilität und Liquidität sicherstellt. Breite Diversifikation ist ein weiterer Pluspunkt, da Indexfonds meist hunderte bis tausende von Einzelwerten abbilden und so das Klumpenrisiko einzelner Aktien oder Sektoren vermindern.

Durch die passive Nachbildung reduzierte sich zudem das Risiko von Managerfehlern und subjektiven Fehleinschätzungen, was gerade in volatilen Marktphasen Stabilität und Planbarkeit ermöglicht. Trotzdem werfen die zunehmende Dominanz und das starke Wachstum der passiven ETFs neue systemische Herausforderungen auf, die Experten und Regulatoren gleichermaßen beschäftigen. Eine Gefahr besteht darin, dass durch die Konzentration auf große Indizes die Marktpreise verzerrt werden können. Indizes gewichten Aktien oft nach Marktkapitalisierung, was bedeutet, dass große Firmen einen disproportionalen Einfluss auf die Indexzusammensetzung haben. Wenn viele Anleger gleichzeitig in passive ETFs investieren, die diese Indizes nachbilden, kann das zu einer selbstverstärkenden Wirkung führen: Große Unternehmen werden weiter gestützt und erhalten mehr Kapitalzuflüsse, während kleinere oder nicht im Index befindliche Unternehmen vernachlässigt werden.

Dies kann die Marktliquidität und Preisfindung beeinträchtigen. Außerdem kann die hohe Abhängigkeit von Indexgewichtungen dazu führen, dass ETF-Investoren nicht mehr auf individuelle Unternehmenskennzahlen oder Fundamentaldaten achten, sondern allein auf das Index-Tracking fokussiert sind. Dadurch werden Märkte weniger effizient. Ein weiterer Aspekt ist das sogenannte „Herdenverhalten“ der ETF-Investoren. Da viele passive Fonds ähnliche oder identische Indexzusammensetzungen halten, kann es in Stressphasen oder Marktverwerfungen zu gleichzeitigen Verkäufen kommen, die Marktvolatilitäten erhöhen und systemische Risiken verstärken.

Dieses kollektive Verhalten könnte bei plötzlichen Marktbewegungen zu größeren Korrekturen oder sogar Liquiditätsengpässen führen. Regulatorische Held ist es daher zunehmend gefragt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die sowohl die Vorteile von passiven ETFs stärken als auch die neu auftretenden Risiken minimieren. Dazu gehört eine bessere Transparenz über die Zusammensetzung und Handelsaktivitäten der ETFs sowie Belastungstests, mit denen das Verhalten der Fonds in Stressphasen simuliert wird. Auch eine stärkere Aufklärung der Anleger und Professionalisierung der Marktteilnehmer ist entscheidend, um Fehlverhalten oder Fehlbewertungen zu vermeiden. Besonders wichtig wird es sein, ein Gleichgewicht zwischen aktivem und passivem Management zu erhalten.

Während passive ETFs Effizienzvorteile bieten, erfüllen aktive Manager nach wie vor wichtige Funktionen, indem sie Unternehmensbewertungen kritisch hinterfragen und so zu preislicher Effizienz und Marktstabilität beitragen. Die Herausforderung besteht darin, ein System zu fördern, in dem beide Ansätze sinnvoll koexistieren können. Die Zukunft der passiven ETFs wird maßgeblich davon abhängen, wie gut es gelingt, die Chancen einer kostengünstigen, leicht zugänglichen und breit diversifizierten Geldanlage mit den Herausforderungen einer zunehmenden Systemdominanz und damit verbundenen Risiken in Einklang zu bringen. Anleger profitieren zwar weiterhin von ETFs als attraktives Instrument, sollten aber auch die potenziellen Gefahren und Marktveränderungen im Blick behalten. Eine informierte Anlagestrategie, die Diversifikation, Risikomanagement und eine kritische Analyse des Marktumfelds berücksichtigt, ist in diesem Kontext wichtiger denn je.

Insgesamt befindet sich der Markt für passive ETFs an einem Wendepunkt, der weitreichende Auswirkungen auf die Struktur und Funktionsweise der Finanzmärkte haben wird. Durch das Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen und die vorsichtige Berücksichtigung der neuen Risiken können Anleger und Marktakteure gemeinsam zu stabileren und effizienteren Kapitalmärkten beitragen.