Die Integration autonomer KI-Agenten in Unternehmen hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und löst intensive Diskussionen in der Geschäftswelt, unter Technologen und in der Gesellschaft aus. Autonome künstliche Intelligenz, die selbstständig Aufgaben ausführt, Entscheidungen trifft und sich an veränderte Bedingungen anpasst, gilt als eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Firmen, die bereits heute auf solche intelligenten Systeme setzen oder darüber nachdenken, ihre Organisationen mit autonomen KI-Agenten zu ergänzen, sehen darin große Chancen, aber auch diverse Risiken. Zu verstehen, wie Unternehmen autonome KI-Agenten nutzen, welche Vorteile und Probleme diese Technologie mit sich bringt, ist für Entscheider essenziell. Dabei geht es weniger um theoretische Spekulationen als um pragmatische Betrachtungen, wie KI-Agenten in der Praxis eingesetzt werden und wie sie bestehende Arbeitsprozesse verändern.

Ein wichtiger Aspekt ist die Effizienzsteigerung. Autonome KI-Agenten können repetitive und zeitaufwändige Aufgaben übernehmen, die bislang von Menschen erledigt wurden. Dabei handelt es sich beispielsweise um Datenanalyse, Kundenkommunikation, Marktbeobachtung oder automatisierte Content-Erstellung. Firmen profitieren von einer rund um die Uhr verfügbaren, skalierbaren und objektiven Arbeitskraft, die ohne Ermüdung oder Fehlerquoten agiert. Die Schnelligkeit, mit der KI-Agenten große Datenmengen verarbeiten können, eröffnet ganz neue Möglichkeiten zur Optimierung von Geschäftsmodellen.

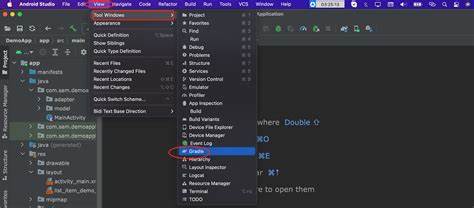

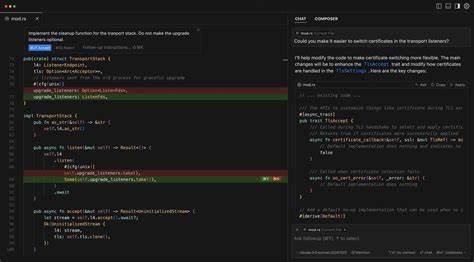

Ein Unternehmen, das sehr früh auf autonome Agenten setzt, kann sich dadurch Wettbewerbsvorteile sichern. Es kann schneller auf Marktveränderungen reagieren, Kunden besser bedienen und innovative Produkte entwickeln. Innovatoren wie Firecrawl beispielsweise, ein Startup, das mit KI-Agenten automatisierte Webdatenextraktion anbietet, zeigen, wie Prozessautomatisierung durch KI zu einer disruptiven Geschäftsidee werden kann. Sie entwickeln APIs, die komplexe Webscraping-Aufgaben in einfache Anfragen verwandeln und so eine zuverlässige Verbindung zwischen Rohdaten und intelligenten Anwendungen schaffen. Doch neben diesen Vorteilen sind auch kritische Fragen zu bedenken.

Die Einführung autonomer KI-Agenten berührt den Arbeitsmarkt tiefgreifend. Teilweise ersetzen diese Technologien Arbeitsplätze, insbesondere in Bereichen, die durch Automatisierung leicht zugänglich sind. Gleichzeitig entstehen neue Tätigkeitsfelder, vor allem in der Entwicklung, Überwachung und Weiterentwicklung von KI-Systemen. Die Notwendigkeit für Umschulungen und qualifizierte Fachkräfte wächst. Ethische und rechtliche Fragen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

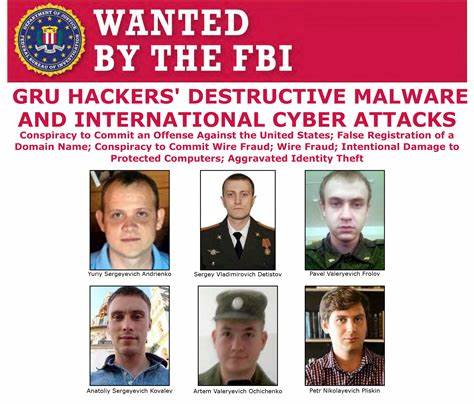

Wem gehört die Verantwortung, wenn ein autonomer KI-Agent einen Fehlentscheid trifft, der zu finanziellen Verlusten oder gar Sicherheitsrisiken führt? Die Analyse der Haftungsfragen ist bislang unzureichend geregelt und bedarf klarer Rahmenbedingungen auf nationaler und internationaler Ebene. Des Weiteren führt die steigende Abhängigkeit von KI-Systemen zu Debatten über Datenschutz, Transparenz der Algorithmen und mögliche Voreingenommenheiten in den Trainingsdaten. Ein weiterer Aspekt betrifft die Vertrauenswürdigkeit und Akzeptanz der Nutzer. Unternehmen, die autonome KI-Agenten einstellen, stehen vor der Herausforderung, diese Systeme so zu gestalten, dass ihre Entscheidungen nachvollziehbar und vertrauenswürdig sind. Nur so lässt sich vermeiden, dass Kunden oder Mitarbeiter Misstrauen entwickeln.

Transparente Kommunikation und eine verantwortungsvolle Implementierung sind entscheidend, um die Akzeptanz zu fördern. Technologisch gesehen sind autonome KI-Agenten nicht gleichzusetzen mit allwissender Artificial General Intelligence (AGI). Die heutigen Agenten sind spezialisiert und arbeiten oft eng mit menschlichen Experten zusammen. Sie besitzen Fähigkeiten zur selbstständigen Informationsbeschaffung, Problemlösung und teilweise auch zur Kommunikation, doch sie operieren innerhalb klar definierter Grenzen. Dies wird sich mit Fortschritten in der KI weiterentwickeln, erfordert jedoch weiterhin intensive Forschung und Tests, bevor solche Systeme wichtige betriebliche Entscheidungen übernehmen können.

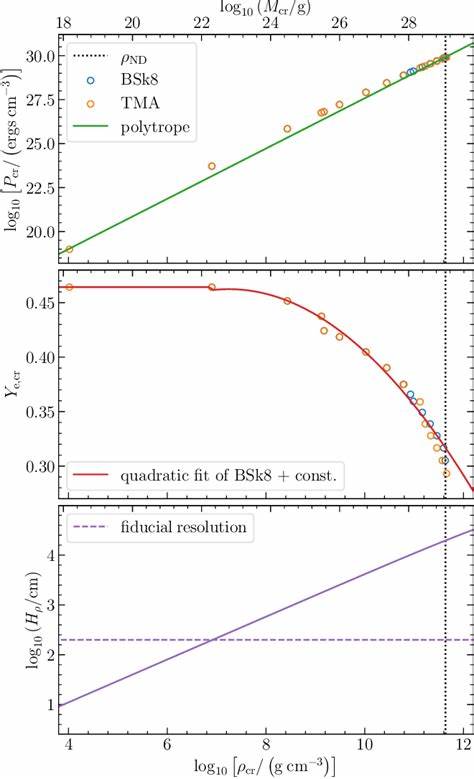

Die Finanzwelt ist ein Bereich, in dem autonome KI-Agenten heute schon vielfach Verwendung finden. Von der automatisierten Analyse großer Datenmengen für Investitionsentscheidungen bis hin zum Hochfrequenzhandel helfen AI-Agenten dabei, komplexe Muster zu erkennen und strategische Möglichkeiten zu erschließen. Ebenso profitieren Marketingabteilungen von KI-Agenten, die in Echtzeit Werbekampagnen optimieren oder zielgruppenorientierte Inhalte erstellen. Nicht zuletzt ist die Skalierbarkeit ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die KI-Agenten einstellen. Diese Systeme erlauben es Firmen, Prozesse schnell an geänderte Marktbedingungen anzupassen und neue Geschäftsfelder effizient zu erschließen.

Dabei werden neue Maßstäbe für Produktivität und Innovation gesetzt. Ein Beispiel sind selbstoptimierende Supply Chains, die dank KI-Agenten Prognosen verbessern und damit Kosten senken. Für Startups und junge Unternehmen ergeben sich durch den Einsatz autonomer KI-Agenten oft niedrigere Einstiegshürden, da viele Aufgaben automatisiert werden können, ohne teure Spezialisten einzustellen. So können innovative Ideen schneller umgesetzt werden, was die Dynamik in der Wirtschaft fördert. Initiativen wie Y Combinator haben begonnen, diese Entwicklung gezielt zu unterstützen, indem sie Firmen mit Fokus auf KI-basierte Automatisierung sichtbar machen und mit Ressourcen versorgen.

Zukunftsprognosen sehen in der flächendeckenden Nutzung autonomer KI-Agenten eine tiefgreifende Transformation von Arbeitswelt, Branchenstrukturen und Gesellschaft. Die Frage, wie weit die Automatisierung gehen soll und wie der Mensch als Partner oder Gegenspieler positioniert wird, steht im Mittelpunkt der Debatte. Unternehmen müssen diese Fragen für sich klären, um sich erfolgreich zu positionieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass autonome KI-Agenten für Unternehmen ein enormes Potenzial bieten, aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Effizienzgewinn, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft werden gesteigert, wohingegen ethische, soziale und rechtliche Implikationen sorgsam berücksichtigt werden müssen.

Die Zukunft gehört jenen, die eine ausgewogene Balance aus Technologieeinsatz und menschlicher Kontrolle finden und ihre Organisation darauf konsequent vorbereiten.