Die Welt der Softwareentwicklung steht an der Schwelle zu einer grundlegenden Veränderung. In den letzten Jahrzehnten haben sich klare Konventionen und Abläufe etabliert, um Software möglichst effizient und fehlerarm zu produzieren. Diese bekannten Rahmenbedingungen basieren auf der Annahme, dass Entwickler kostspielig sind, Fehler unvermeidlich und Entwicklungen zeitaufwändig. Doch nun lösen bahnbrechende Technologien dieses vertraute Gefüge auf. Künstliche Intelligenz (KI) und moderne Automatisierung verändern nicht nur die Menge der produzierten Software, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie Software entwickelt wird.

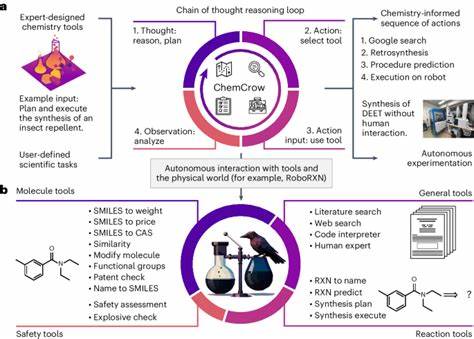

Ein echtes Umdenken ist notwendig, um neuen Herausforderungen begegnen zu können. Es entstehe eine neue Generation von Engpässen, von denen viele bisher unbekannt oder unterschätzt sind. Das Potenzial von KI scheint dabei fast unbegrenzt – Intelligenz wird „zu billig, um sie zu messen“ und ermöglicht Leistungen, die bisher nur hochqualifizierten Spezialisten vorbehalten waren. Vor allem zeigt sich, dass auch Personen ohne traditionellen Programmierhintergrund leistungsfähige Software erschaffen können, was vorher undenkbar schien. Diese Entwicklung bricht die alte Konsensmaxime darüber auf, wie Software produktionstechnisch erfolgen muss.

Konzepte wie aufwändige Code-Reviews, penible Versionskontrolle oder die ausschließliche Nutzung von simplifizierten und rigorosen Codestrukturen stoßen in diesem neuen Kontext an ihre Grenzen. Die bisherige Vorstellung, dass Entwickler teuer sind und Fehler erzählen den Prozess verlangsamen, verliert an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die eigenen Arbeitsweisen kritisch zu hinterfragen und neue Paradigmen für die Entwicklung zu erkunden, die der sich wandelnden Realität gerecht werden. Ein Beispiel, das diese Veränderungen illustriert, ist der Bericht von einem Entrepreneur, dessen Mitgründer ohne jegliche Programmiererfahrung innerhalb eines Tages eine Anwendung erschuf, die die Qualität eines Experten übertraf. Diese Erfahrung ist kein Einzelfall, sondern ein klares Signal für die massive Beschleunigung und Demokratisierung der Softwareentwicklung.

Dabei entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen klassischen Werkzeugen, die auf einem jahrzehntelang gewachsenen Wissen basieren, und den neuen Anforderungen, die KI-basierte Entwicklungstools stellen. Die Trennung zwischen Sourcecode und generiertem Code verliert zunehmend an Relevanz, da fließende Übergänge zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz sich etablieren. Im Kontext von Softwareentwicklung wird zunehmend der Umgang mit unscharfer und mehrdeutiger Logik wichtiger, um die Komplexität und Kreativität der neuen Prozesse abzudecken. Darüber hinaus verändern sich Prioritäten und ökonomische Parameter: Die Kosten für die Wartung von Software, die jahrzehntelang als komplexes und kostspieliges Hindernis galten, treten hinter den Nutzen einer möglichst schnellen und flexiblen Entwicklung zurück. Auch die Idee, dass Software teurer im Bau als im Betrieb sei, steht auf dem Prüfstand, denn die Produktionskosten sinken rapide.

Diese Verschiebungen verlangen innovative Formen des Denkens und Arbeitens. Die Konsequenz dieser technologischen Verschiebung ist, dass betriebliche Abläufe, Organisationsstrukturen und Methodologien sich anpassen müssen. Traditionelle Projektmodelle, die stark auf Kontrolle und minimierte Risiken ausgerichtet sind, verlieren ihre Dominanz und werden durch agilere, experimentellere Ansätze ergänzt oder ersetzt. Auch der Beruf des Entwicklers verändert sich fundamental. Nicht mehr nur technisches Know-how zählt, sondern auch ein Verständnis für die Interaktion von KI-Systemen und Mensch sowie die Fähigkeit, komplexe hybride Systeme aus Anforderungen, Automatisierungen und menschlicher Kreativität zu orchestrieren.

Schließlich steht die Branche vor einer Chance wie nie zuvor. Die Demokratisierung der Softwareentwicklung eröffnet Möglichkeiten für Innovationen und neue Geschäftsmodelle, die bisher durch technische Barrieren limitiert waren. Gleichzeitig jedoch gilt es, Risiken ernst zu nehmen – neue Engpässe bedeuten auch neue Fehlerquellen und Herausforderungen in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Nachvollziehbarkeit. Zukünftige Systeme müssen daher auf verteilte Intelligenz, adaptives Lernen und robuste Fehlerkorrektur setzen. Die Zeit ist gekommen, tradierte Annahmen über Softwareproduktion auf den Prüfstand zu stellen und den digitalen Wandel als Chance anzunehmen.

Die Evolution der Softwareentwicklung spiegelt eine breite gesellschaftliche Transformation wider, in der die Grenze zwischen Mensch und Maschine zunehmend verwischt. Nur mit einem offenen Blick für neue Arbeitsweisen und mit der Bereitschaft, alte Dogmen abzulegen, kann die volle Kraft dieser Entwicklung genutzt werden. Die Software von morgen wird nicht mehr nur von wenigen Experten geschaffen, sondern von einer vielschichtigen Gemeinschaft, in der Kreativität und Technologie Hand in Hand gehen.