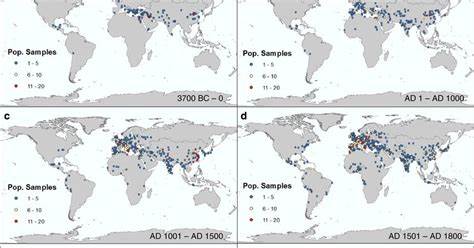

Die Urbanisierung ist eine der prägendsten Entwicklungen der menschlichen Geschichte. Von den ersten städtischen Siedlungen in Mesopotamien vor etwa 6000 Jahren bis hin zu den gigantischen Städten des 21. Jahrhunderts hat sich die Konzentration menschlicher Populationen in urbanen Zentren ständig gewandelt und ausgeweitet. Das Verstehen dieser langen Geschichte der Urbanisierung ist essenziell, um heutige Herausforderungen der Stadtentwicklung und Umweltgestaltung besser zu bewältigen. Durch die räumliche Digitalisierung von historischen Daten gelingt es, ein klareres Bild der globalen Urbanisierung über 6000 Jahre – von 3700 v.

Chr. bis 2000 n. Chr. – zu zeichnen und die komplexen Dynamiken hinter urbanem Wachstum sichtbar zu machen. Die Grundlage für die Analyse bildet ein neu entwickeltes, räumlich explizites Datenset, das historische Stadtbevölkerungszahlen aus den Arbeiten von Tertius Chandler und George Modelski miteinander kombiniert, digitalisiert, geokodiert und harmonisiert.

Dieses Datenset umfasst 1599 geolokalisierte Städte, deren Bevölkerungswerte zu verschiedenen Zeitpunkten über mehrere Jahrtausende dokumentiert wurden. Trotz gewisser Lücken und Herausforderungen in der Datenqualität eröffnet das Datenset Forschern eine bislang einmalige Möglichkeit, die räumliche Entwicklung von Städten auf globaler Ebene nachzuvollziehen. Die frühesten Städte wurden vorwiegend in fruchtbaren Tälern des Nahen Ostens gegründet, insbesondere in der Region Sumer im heutigen Irak und Kuwait. Dort entstanden zwischen 3700 und 2000 v. Chr.

erste städtische Zentren mit funktionaler Infrastruktur, die Arbeits- und Handelsbeziehungen förderten. Die Nähe zu produktiven landwirtschaftlichen Flächen spielte eine Schlüsselrolle bei der städtischen Entwicklung, da sie eine ausreichende Nahrungsmittelproduktion sichern konnte, um größere Bevölkerungen zu tragen. Die Frage, ob städtisches Wachstum bis heute vornehmlich an solche fruchtbaren Regionen gebunden ist, war ein zentraler Antrieb für die Erstellung des Datensets. Die Datengrundlage ermöglicht nun erstmals einen empirischen Test solcher Hypothesen, der über Jahrtausende und Kontinente hinweg ansetzt. Im Laufe der Zeit veränderte sich die Verteilung der Städte mit der Expansion von Kulturen und Technologiefortschritten.

In der Antike wuchsen große Metropolen im alten Ägypten, in Indien, China, Griechenland und dem römischen Reich heran. Das Mittelalter brachte eine Verschiebung hin zu neuen Zentren in Europa und Asien. Die räumliche Abbildung zeigt, dass neben fruchtbaren Flächen auch Flussnähe, Handelswege und politische Machtzentren entscheidende Faktoren waren, die das urbane Wachstum beeinflussten. Städte entwickelten sich als Knotenpunkte in komplexen Netzwerken von Waren-, Informations- und Menschenströmen. Die Daten legen ebenfalls nahe, dass unerwartete Einflüsse, wie Kriege, Naturkatastrophen oder gesellschaftliche Umbrüche, urbane Entwicklung zeitweise lähmten oder zu drastischen Bevölkerungsrückgängen führten.

Gleichzeitig belegen die langfristigen Trends, dass Städte nach Krisen häufig eine Phase raschen Wiederaufbaus und Expansion durchliefen. Urbanisierung ist damit kein linearer Prozess, sondern durchzogen von Zyklen aus Aufstieg, Stagnation und Niedergang. Ein interessantes Ergebnis der räumlichen Analyse ist die Verschiebung des globalen Bevölkerungsmittelpunkts, die sich im Verlauf der Jahrtausende nachvollziehen lässt. Ursprünglich lag dieser Schwerpunkt im Nahen Osten, verlagert sich aber im Laufe der Zeit westwärts Richtung Europa und Nordamerika. Seit dem späten Mittelalter bis zur Neuzeit zeigt sich eine erneute stärkere Verschiebung nach Osten mit dem Aufstieg asiatischer Großstädte.

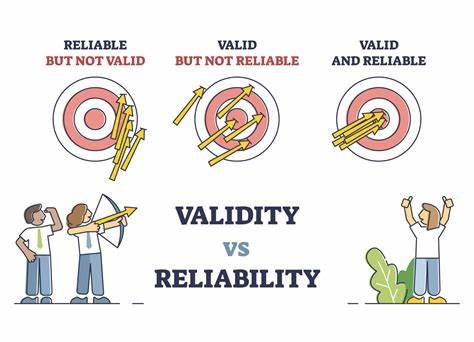

Dieses Muster verdeutlicht die dynamische Natur der globalen Urbanisierung und die wachsende Bedeutung verschiedener Weltregionen in unterschiedlichen Epochen. Ein zentrales Anliegen bei der Aufbereitung der Daten war neben der Historisierung auch die Georeferenzierung: Jede Stadtentität wurde einem festen Punkt mit Koordinaten zugeordnet, um geographische Analysen zu ermöglichen. Trotz der Herausforderung, dass sich Stadtgrenzen, Namen und sogar Orte im Lauf der Jahrtausende verändern, konnten durch sorgfältige manuelle Kontrolle und die Nutzung mehrerer Datenbanken wie GeoNames, Getty Thesaurus und antiker Standortverzeichnisse viele Städte korrekt verortet werden. Ein Zuverlässigkeitsranking dokumentiert dabei, wie sicher die jeweilige Ortszuordnung ist und ermöglicht Forschern, auf dieser Grundlage Datenqualitäten zu bewerten. Die methodische Grundlage für die Erstellung und Verknüpfung der Datensätze bestand in einer intensiven Arbeit, die sowohl automatisierte Geokodierungssoftware als auch manuelle Validierung beinhaltete.

Optische Zeichenerkennung (OCR) war aufgrund der speziellen Schriftarten und der Qualität der historischen Drucke anfänglich nur eingeschränkt einsetzbar. So wurde ein Großteil der Daten manuell in digitale Tabellen übertragen und mehrfach geprüft. Die Kombination der unterschiedlichen Quellen mit teils divergierenden Definitionen und Schwellwerten hinsichtlich Stadtgröße erforderte eine sorgfältige Harmonisierung. Die unterschiedlichen Definitionen von Städtegrößen und Urbanität der beiden zugrundeliegenden Studien spiegeln die historische Komplexität des Themas wider. Während Chandler beispielsweise für die Zeit zwischen 800 und 1850 n.

Chr. Städte mit mindestens 20.000 Einwohnern (bzw. 40.000 bei asiatischen Städten) berücksichtigte, verfolgte Modelski andere Mindestgrößen, die sich mit der Epoche änderten.

Es zeigt sich, dass bereits früh die jeweilige Semantik und Bewertung einer „Stadt“ stark vom zeitlichen und kulturellen Kontext abhingen. Eine konsequente Uniformierung wäre analytisch leicht, wäre aber historisch nicht gerechtfertigt. Trotz der inhärenten Unsicherheiten und zeitlichen sowie räumlichen Datenlücken ist das Datenset von unschätzbarem Wert für Forscher unterschiedlichster Disziplinen. Von Historikern über Geographen bis hin zu Stadtplanern und Umweltwissenschaftlern eröffnet es neue Möglichkeiten, quantitative Analysen über die Urbanisierungstrends in einem historisch breit gefächerten Rahmen durchzuführen. Zum Beispiel können Zusammenhänge zwischen urbanem Wachstum, landwirtschaftlicher Produktion und Umwelt sowohl auf lokaler Ebene als auch global untersucht werden.

Darüber hinaus lassen sich durch die Verknüpfung der Datensätze mit modernen Bevölkerungsinformationen und Umweltparametern Modelle für die Nachhaltigkeit urbanen Wachstums entwickeln. Die historische Dimension liefert dabei wichtige Kontextinformationen, die Trends der Gegenwart besser einordnen und Prognosen für die Zukunft absichern können. Die Forschungsergebnisse zeigen auch, dass Urbanisierung kein neues Phänomen ist, sondern sich über Jahrtausende kontinuierlich entwickelt hat. Die Menge und Verteilung von Städten hat sich verändert, aber die grundlegenden Mechanismen – Ressourcenverfügbarkeit, politische Macht, wirtschaftliche Attraktivität – bleiben beständig. Neue technologische und infrastrukturelle Errungenschaften haben zunehmend die Skalen und Geschwindigkeiten des Wachstums beeinflusst, wie insbesondere seit der Industrialisierung zu beobachten ist.

Die Veröffentlichung des Datensets in einem nutzerfreundlichen, offenen Format fördert die aktive Nutzung und Weiterentwicklung durch die Forschungsgemeinschaft. Künftige Arbeiten könnten bestehende Lücken schließen, Daten mit zusätzlichen historischen Quellen ergänzen oder Methoden der Bevölkerungsabschätzung weiter verbessern. Ebenso ist die räumliche Ausdehnung der Städte – als urbane Flächen und nicht nur als einzelne Punkte – eine wichtige Fragestellung, die in künftigen Studien adressiert werden könnte. Zusammenfassend ermöglicht die räumliche Betrachtung von 6000 Jahren globaler Urbanisierung einen beispiellosen Blick auf die Entwicklung menschlicher Siedlungen. Die Interaktion zwischen Umwelt, Gesellschaft, Technologie und Politik wird in einem langen zeitlichen Rahmen sichtbar und zeigt Muster, die für Verständnis und nachhaltiges Management heutiger und zukünftiger Städte unverzichtbar sind.

Das Bewusstsein für die historische Vielfalt und Komplexität urbaner Systeme hilft, Stadtentwicklung nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines sich ständig wandelnden globalen Geflechts menschlicher Zivilisationen.