Das menschliche Gedächtnis ist ein komplexes Netzwerk, das weit über die bloße Speicherung von Informationen hinausgeht. Besonders das episodische Gedächtnis zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Ereignisse nicht isoliert, sondern im umfassenden Kontext – ihrer zeitlichen, räumlichen und emotionalen Umgebung – zu speichern und abzurufen. Dieses integrative System erlaubt es uns, Erinnerungen nicht nur punktuell, sondern als vielfach verknüpfte Netzwerke zu erleben. Eine faszinierende Facette dieses Prozesses ist die indirekte Gedächtnisstärkung durch die Reaktivierung von kontextuell gebundenen Erinnerungen. Dabei wird nicht nur das gezielt reaktivierte Einzelgedächtnis gestärkt, sondern auch andere, nicht explizit abgerufene Erinnerungen, die im gleichen Kontext erworben wurden.

Diese dynamische Wechselwirkung zwischen Erinnerungen und Kontext eröffnet bedeutende Perspektiven für Bildung, Gedächtnisforschung und therapeutische Interventionen. Grundlagen und Funktionsweise von Gedächtnisreaktivierung Memory-Reaktivierung beschreibt jenes psychische und neuronale Phänomen, bei dem eine bereits konsolidierte Erinnerung durch eine spezifische Erinnerungshilfe oder einen Reiz wieder zugänglich gemacht wird. Diese Reaktivierung kann den ursprünglichen Gedächtnisspuren neue Plastizität verleihen, was unter dem Begriff der Rekonsolidierung diskutiert wird – einem Prozess, der bestehende Erinnerungen temporär instabil macht und modifizierbar hält, bevor sie erneut gefestigt werden. Traditionell wurde angenommen, dass eine gezielte Reaktivierung vor allem die Intensität und Stabilität der abgerufenen Erinnerung steigert. Doch moderne Forschung zeigt, dass dieser Prozess weitreichendere Effekte haben kann, indem er auch nebenläufig assoziierte Erinnerungen innerhalb desselben Kontextes indirekt verbessert.

Die Rolle des Kontexts im episodischen Gedächtnis Der Kontext fungiert im episodischen Gedächtnis als verbindendes Element, das verschiedene Bestandteile einer Erinnerung miteinander verknüpft. Dazu zählen räumliche Gegebenheiten, zeitliche Abläufe, sensorische Eindrücke und emotionale Zustände während des Ereignisses. Diese Zusammenführung erfolgt meist unbewusst und führt dazu, dass der Abruf eines Elements eines Ereignisses automatisch das gesamte Ensemble an Erinnerungen reaktiviert. Forschungsergebnisse belegen, dass das Teilen desselben kontextuellen Rahmens die Wahrscheinlichkeit einer gegenseitigen Verstärkung der Gedächtnisinhalte deutlich erhöht. Somit stellt der Kontext nicht nur einen Hintergrund dar, sondern bildet die Grundlage für die holistische Speicherung und Aktivierung zusammengehöriger Erinnerungen.

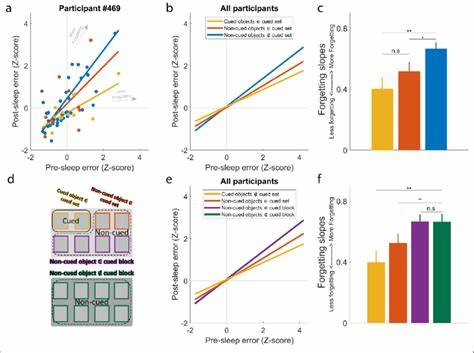

Indirekte Stärkung von Erinnerungen durch kontextuelle Reaktivierung Aktuelle Studien aus der Kognitionspsychologie und Neurowissenschaft demonstrieren, dass durch die gezielte Reaktivierung eines einzelnen, konsolidierten Gedächtnisses – etwa einer bekannten Person anhand ihres Gesichts und Namens – nicht nur diese Erinnerung selbst verbessert wird, sondern auch anderer peripherer Informationen, die zur gleichen Zeit und im selben Rahmen erworben wurden. Dies bedeutet, dass das Zusammenwirken von Erinnerungen in einem gemeinsamen Kontext deren Gesamtspeicherung und -abruf optimiert. Gleichzeitig wurde beobachtet, dass diese besondere indirekte Verstärkung ausbleibt, wenn die peripheren Erinnerungen in einem anderen, von der Hauptinformation klar abgetrennten Kontext erlernt wurden. Solche Ergebnisse verdeutlichen, wie entscheidend das zeitlich-räumliche Umfeld für nachhaltige Gedächtniseffekte ist. Mechanismen hinter der indirekten Gedächtnisstärkung Die zugrunde liegenden neuronalen Mechanismen für diese indirekte Stärkung sind Gegenstand intensiver Forschung.

Es wird angenommen, dass bei der Reaktivierung eines episodischen Gedächtnisses in hippocampalen und damit verbundenen Netzwerken eine sogenannte „Pattern Completion“ stattfindet – das heißt, ein Teilaspekt des Gedächtnisses genügt, um das gesamte gedächtnisverbundene Netzwerk wiederherzustellen. Dies führt zur Aktivierung nicht nur des gezielt reaktivierten Gedächtnisinseln, sondern auch der damit eng verknüpften Informationen. Ein weiterer Ansatz betrachtet die Rekonsolidierung als zeitlich begrenzte Phase erhöhter Plastizität, während der neue oder auch bestehende Informationen modifiziert und verbessert werden können. Darüber hinaus könnten Prozesse wie Retrieval-Induced Facilitation, bei denen das Abrufen einer Erinnerung die Erinnerungsleistung verwandter Inhalte steigert, ebenfalls zur indirekten Gedächtnisstärkung beitragen. Die Bedeutung von Vorhersagefehlern und Aufmerksamkeit Eine Besonderheit bei der Reaktivierung ist das Auftreten von sogenannten Vorhersagefehlern (Prediction Error) – Situationen, in denen das erwartete Abrufereignis etwas überraschenderweise vom tatsächlichen Erleben abweicht.

Dieser Fehler spielt im Theorierahmen der Rekonsolidierung eine wichtige Rolle, da er die Destabilisierung der bestehenden Gedächtnisspur begünstigen kann. Indirekte Gedächtnisstärkung scheint dabei vorzugsweise bei bewusst durchgeführten Reaktivierungsinterventionen aufzutreten, die unvollständige oder „abgebrochene“ Hinweise (z.B. abgetrennte Namensfragmente) enthalten und so eine moderate Überraschung erzeugen. Neben dieser Komponente kann auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit und ein aktiver Abrufprozess dazu beitragen, dass nicht nur die Zielinformation, sondern auch verwandte Erinnerungsdetails aktiviert und konsolidiert werden.

Praktische Implikationen für Lernen und Bildung Die Erkenntnisse über die indirekte Gedächtnisstärkung durch kontextuelle Reaktivierung haben weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung effektiver Lernstrategien. Die bewusste Einbindung von gezielten Abrufübungen, die gezielt auf zentrale Inhalte abzielen, könnte nicht nur die Kerninhalte stabilisieren, sondern gleichzeitig das Behalten von begleitenden oder peripheren Informationen verbessern. Besonders vorteilhaft ist dies, wenn Lerninhalte in einem klar definierten, kohärenten Kontext präsentiert und reaktiviert werden. So lassen sich beispielsweise Lernumgebungen oder -materialien gestalten, die eine breite Palette an verwandten Fakten und Methoden synergistisch festigen. Auch die Möglichkeit, neue Informationen in den Reaktivierungskontext einzubetten, kann das fortlaufende Lernen und die Anpassung vorhandener Wissensnetzwerke fördern.

Rehabilitation und therapeutische Anwendungen Neben Bildung können die Prinzipien der indirekten Gedächtnisstärkung auch in der neuropsychologischen Rehabilitation genutzt werden. Personen mit Gedächtnisdefiziten oder neurodegenerativen Erkrankungen könnten durch kontextbasierte Reaktivierungsinterventionen profitieren, die nicht nur einzelne Erinnerungen stabilisieren, sondern auch das umfassende assoziative Netzwerk stärken. Darüber hinaus eröffnen diese Erkenntnisse potenzielle Ansatzpunkte in der Behandlung von Angst- oder Traumafolgestörungen, indem assoziierte, oftmals belastende Erinnerungen durch kontrollierte Reaktivierungsprozesse beeinflusst und neu strukturiert werden können. Begrenzungen und offene Fragen Trotz der bedeutenden Fortschritte gibt es noch offene Fragen in Bezug auf die genauen Grenzen und Mechanismen der indirekten Gedächtnisstärkung. Insbesondere die zugrundeliegenden neuronalen Prozesse, die Rolle individueller Unterschiede und die Übertragbarkeit auf verschiedene Gedächtnistypen und Altersgruppen sind zukünftig genauer zu erforschen.

Die hier beschriebenen Experimente konzentrierten sich auf einen spezifischen Arten von Gedächtnisinhalten (Gesicht-Name-Paare und Alltagsobjekte) und eine bestimmte Form der Reaktivierung. Ob sich die Effekte auch mit emotionalen oder komplexeren episodischen Erinnerungen gleichermaßen zeigen, bleibt zu prüfen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen Aufmerksamkeit, Vorhersagefehlern und der Art der Abrufhilfe zu verstehen, um optimale Bedingungen für Gedächtnisstärkung zu bestimmen. Dabei gilt es, mögliche konkurrierende Effekte wie Abrufhemmung oder Überforderung bei der gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Erinnerungen zu vermeiden. Zusammenfassung und Ausblick Das Phänomen der indirekten Gedächtnisstärkung durch Reaktivierung kontextuell gebundener Erinnerungen unterstreicht die hochgradige Vernetzung und Plastizität unseres episodischen Gedächtnissystems.

Die Forschungen zeigen, dass das Abrufen einer konsolidierten Erinnerung nicht isoliert auf diese beschränkt bleibt, sondern auf assoziierte Erinnerungen aus dem gleichen spatiotemporalen Kontext ausstrahlen kann. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven für die Optimierung von Lernprozessen, vermitteln Grundlagen für innovative therapeutische Ansätze und bereichern unser Verständnis der Gedächtnisdynamik. Zukünftige Studien werden dazu beitragen, die neurobiologischen Grundlagen genauer zu ergründen, die Rolle verschiedener Gedächtnisinhalte zu identifizieren und Anwendungsbedingungen für unterschiedliche Zielgruppen zu definieren. Damit ist die Forschung zur indirekten Gedächtnisstärkung ein spannendes Feld, das sowohl theoretische als auch praktische Relevanz für das Verständnis und die Förderung menschlicher Erinnerung besitzt.