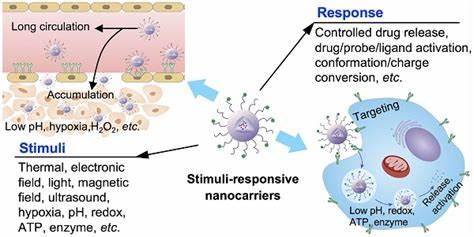

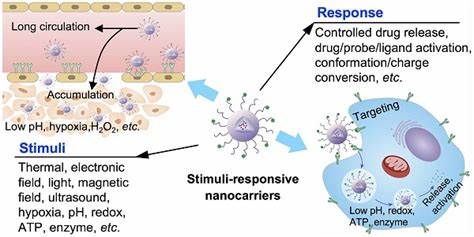

In der heutigen Zeit, in der Wissenschaft und Technologie eng miteinander verwoben sind, rückt eine Gruppe von Fachkräften immer stärker in den Fokus: die Techniker. Sie sind häufig die stillen Helden hinter den großen wissenschaftlichen Entdeckungen, deren unermüdlicher Einsatz und Expertise maßgeblich zum Erfolg von Forschungsprojekten beitragen. Dabei hat die Bedeutung von Technikern in Forschungsinstituten und Laboren in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen und ist ein Schlüsselfaktor für Innovationen in Bereichen wie Biotechnologie, Informationstechnologie oder Nanowissenschaften geworden. Techniker sind weit mehr als bloße Assistenten – sie entwickeln und warten komplexe Geräte, schaffen spezialisierte Werkzeuge und sorgen dafür, dass die Infrastruktur technisch einwandfrei funktioniert. Oftmals sind es ihre praktischen Fähigkeiten und ihre Problemloyalität, die entscheidende Hürden bei Experimenten überwinden helfen.

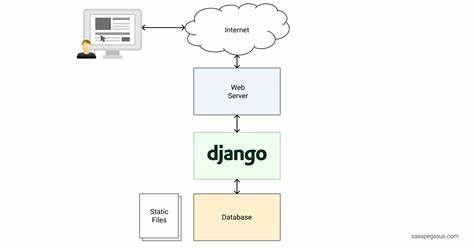

Ohne ihren Beitrag wären hochmoderne wissenschaftliche Verfahren womöglich gar nicht durchführbar. Die Forschung befindet sich in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen, in der neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Genomeditierung oder Quantencomputing bahnbrechende Möglichkeiten eröffnen. Diese Technologien erfordern ein nie dagewesenes Maß an technischem Know-how und flexibler Anwendung. Hier kommen Techniker ins Spiel: Mit ihrem spezialisierten Wissen über die Bedienung, Wartung und Verbesserung von High-Tech-Geräten sind sie unverzichtbar, um die Forschung voranzutreiben. Doch trotz ihrer zentralen Rolle werden Techniker oft nicht in dem Maße gewürdigt wie promovierte Wissenschaftler.

Das führt dazu, dass ihre Karrierewege seltener anerkannt und gefördert werden. Forschungseinrichtungen verlieren dadurch wertvolle Kompetenzen, da der Nachwuchs in technischen Berufen nicht ausreichend motiviert oder ausgebildet wird. Ein Umdenken ist dringend nötig – sowohl in Bezug auf die Wertschätzung als auch die Integration von Technikern in wissenschaftliche Teams. Große Forschungsinstitute haben bereits den Mehrwert erkannt, den eine enge Zusammenarbeit von Forschern und Technikern bietet. Ein herausragendes Beispiel ist der Janelia Research Campus in den USA, der von der Howard Hughes Medical Institute gegründet wurde.

Dort wird ausdrücklich darauf geachtet, dass Techniker nicht als Randgruppe, sondern als zentrale Partner in Forschungsprojekten betrachtet werden. Praktische Erfahrung wird oft gleichrangig mit akademischen Qualifikationen bewertet, und die Teams arbeiten kontinuierlich an gemeinsamen Lösungen für komplexe Forschungsfragen. Diese Kultur der Zusammenarbeit hat wesentlich zum Erfolg und zur Innovationskraft von Janelia beigetragen. Techniker dort entwickeln hochspezialisierte Instrumente, ohne die viele wissenschaftliche Experimente undenkbar wären. Dabei zeigen sich auch die Vorteile einer stabilen Finanzierung und der Bereitschaft, langfristige Projekte mit Geduld zu verfolgen.

Auch traditionell renommierte Institutionen wie das Laboratory of Molecular Biology in Cambridge haben erkannt, wie wichtig der Dialog zwischen Technikern und Wissenschaftlern ist. Dort entstehen Innovationen häufig durch einen kontinuierlichen Austausch, bei dem technische Anforderungen und wissenschaftliche Fragestellungen Hand in Hand gehen. Das Team organisiert sich oft selbst und greift auf die kollektive Expertise aller Mitglieder zurück, um Herausforderungen zu meistern – ein Prozess, der ohne die Mitwirkung der Techniker nicht möglich wäre. Der Trend zeigt klar in Richtung einer Aufhebung der starren Grenzen zwischen akademischen Forschern und technischen Fachkräften. Die Arbeitsteilung muss sich weiterentwickeln, um die wachsenden Anforderungen der modernen Forschung zu erfüllen.

Dabei ist es essenziell, eine Unternehmenskultur zu fördern, die Vielfalt und Integration schätzt und in der jeder Mitarbeitende sich wertgeschätzt fühlt. Ein Hindernis für die optimale Nutzung dieses Potenzials ist der oft bestehende Fachkräftemangel bei Technikern. Besonders in spezialisierten Bereichen wie der Halbleiterfertigung sind die freien Stellen schwer zu besetzen. Die Folgen sind spürbar: Verzögerungen in Forschungs- und Produktionsprozessen können Innovationen bremsen und die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Länder beeinträchtigen. Es bedarf daher gezielter Anstrengungen in Ausbildung, Karriereförderung und Berufsbilderweiterung, um den Bedarf zu decken.

Regierungen und Forschungseinrichtungen sind gefordert, die Bedeutung von Technikberufen zu betonen und attraktive Karrierepfade zu schaffen, die nicht nur finanzielle Anreize bieten, sondern auch Entwicklungsmöglichkeiten und Anerkennung. Ein wertschätzender Umgang schafft Motivation und langfristige Bindungen, die wiederum zu stabilen und leistungsfähigen Teams führen. Auch im öffentlichen Diskurs und in der Wissenschaftspolitik sollte die Rolle der Techniker stärker ins Bewusstsein rücken. Wenn Innovationen als gemeinsames Produkt verschiedenster Berufsgruppen betrachtet werden, öffnet dies den Weg für eine inklusive Strategie, die Talente bestmöglich nutzt. Der Erfolg moderner Forschungslandschaften hängt wesentlich davon ab, ob das gesamte Potenzial der Belegschaften ausgeschöpft wird – inklusive der unverzichtbaren technischen Expertisen.

Für Forschungsleiter und Institutionen empfiehlt es sich, Erfahrungen erfolgreicher Labore zu analysieren und ihre eigenen Organisationsstrukturen dementsprechend anzupassen. Die Bildung integrativer Teams, die Förderung von gegenseitigem Respekt und das Bereitstellen von Ressourcen für gemeinsame Projekte sind entscheidende Ansatzpunkte. Techniker sollten bei Entscheidungsprozessen mit einbezogen und ihre Perspektiven sowie Kompetenzen anerkannt werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass Techniker das Rückgrat der technologisch gestützten Wissenschaft darstellen. Ihre Beiträge sind unerlässlich, um Herausforderungen des 21.

Jahrhunderts wie Umweltkrisen, Gesundheitsprobleme oder digitale Transformation zu bewältigen. Forschung, die Techniker als gleichwertige Partner begreift, profitiert von einer höheren Innovationsrate und nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit. Die Zukunft der Wissenschaft wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie das gesamte Spektrum der Fachkräfte wertschätzt und nutzt – den Forschern gleichermaßen wie den Technikern.