In der heutigen Forschungslandschaft, die zunehmend von technologischen Innovationen geprägt ist, rückt eine Gruppe von Fachkräften immer mehr ins Rampenlicht: die Techniker. Sie sind die oftmals übersehenen Helden hinter erfolgreichen wissenschaftlichen Projekten. Obwohl Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse üblicherweise mit promovierten Wissenschaftlern und Akademikern in Verbindung gebracht werden, zeigen zahlreiche Beispiele, dass Techniker mit ihrem praktischen Know-how und ihrer Innovationsfähigkeit entscheidende Impulse geben. Ihre Bedeutung für den Fortschritt in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Nanotechnologie und biomedizinische Forschung ist unbestreitbar. Doch trotz dieser zentralen Rolle werden Techniker in vielen Forschungseinrichtungen noch immer nicht ausreichend wertgeschätzt und in strategische Prozesse eingebunden.

Um das volle Potenzial wissenschaftlicher Innovationen auszuschöpfen, ist es unerlässlich, die Zusammenarbeit zwischen Technikern und Forschern intensiv zu fördern und institutionelle Barrieren abzubauen. Der technologische Fortschritt, der heute die Grundlage vieler wissenschaftlicher Durchbrüche bildet, erfordert spezialisierte Kenntnisse und eine praktische Herangehensweise, die Techniker liefern. Sie sind diejenigen, die komplexe Instrumente bedienen, neue Geräte entwickeln und maßgeschneiderte Lösungen für technische Herausforderungen schaffen. Die enge Verzahnung dieser Tätigkeiten mit den Forschungszielen bildet die Basis zahlreicher Erfolge, die ohne technisches Fachpersonal nicht möglich wären. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Janelia Research Campus in Ashburn, Virginia.

Hier wird das Verständnis und die Förderung von Technikern aktiv gelebt. Die Einrichtung setzt auf eine Kultur der Anerkennung, in der auch Menschen ohne akademischen Abschluss, die aber umfassende praktische Erfahrung vorweisen, integraler Bestandteil der Forschungsprozesse sind. Techniker entwickeln neuartige Mikroskope oder andere Forschungsinstrumente und arbeiten Hand in Hand mit Wissenschaftlern an der Umsetzung innovativer Projekte. Ein weiteres Paradebeispiel ist das Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, Großbritannien. Dort zeigt sich, wie wichtig die enge Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Technikern ist.

In einem interdisziplinären Team organisieren sie sich eigenverantwortlich, um komplexe Herausforderungen wie die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie zu meistern. Dabei liegen die Stärken eines solchen Teams gerade in der jahrzehntelangen Erfahrung der Techniker und der wissenschaftlichen Expertise der Forscher. Diese Beispiele machen deutlich, dass die Trennung zwischen Wissenschaft und Technik oft kunstvoll gezogen wird, aber die Realität zunehmend eine Symbiose beider Gruppen verlangt. Für Forschungseinrichtungen bedeutet dies einen Paradigmenwechsel weg von starren Hierarchien und Berufsrollen hin zu einem integrativen Arbeitsumfeld. Es sollten keine künstlichen Barrieren mehr zwischen promovierten Forschern und Technikern bestehen – beide sind wertvolle Partner auf Augenhöhe.

Die strategische Integration von technischen Fachkräften hat zudem einen weiteren positiven Effekt: Sie hilft, den wachsenden Fachkräftemangel im Technikerbereich zu bekämpfen. Insbesondere in innovativen Industriezweigen wie der Halbleiterproduktion oder in der Entwicklung von Medizintechnik besteht ein großer Bedarf an qualifizierten Technikern. Die Förderung von Ausbildungsprogrammen und Karriereperspektiven für Techniker ist daher auch eine Investition in die Zukunftsfähigkeit von Wissenschaft und Wirtschaft. Ein integrativer Ansatz verbessert die Arbeitszufriedenheit und Bindung von Technikern an ihre Arbeitsstätten, was wiederum den Erhalt entscheidenden Fachwissens sichert. Was jedoch benötigt wird, ist ein grundlegendes Umdenken auf Managementebene.

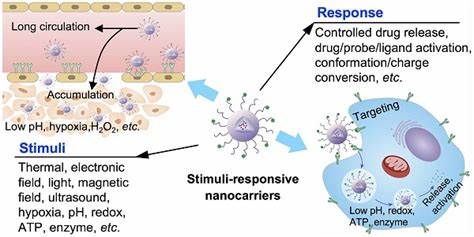

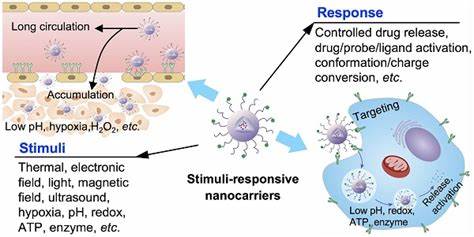

Führungskräfte an Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen sind gefordert, eine Kultur zu schaffen, in der Techniker nicht nur als ausführende Kräfte, sondern als kreative Partner anerkannt werden. Dies kann durch die Schaffung gemeinsamer Arbeitsräume, transparente Kommunikation und gerechte Karrieremodelle gelingen. Auch die Anerkennung praktischer Erfahrung und innovativer Beiträge – gleichwertig zu akademischen Grades – sollte selbstverständlich sein. Die Vorzüge einer solchen Zusammenarbeit spiegeln sich in der Qualität und Geschwindigkeit wissenschaftlicher Innovationen wider. Projekte wie die Entwicklung neuer Biosensoren oder biomedizinischer Diagnoseinstrumente zeigen, dass nachhaltige Fortschritte gerade durch die geduldige und detailgenaue Arbeit von Technikern ermöglicht werden.

Diese technischen Weiterentwicklungen bilden das Fundament, auf dem Wissenschaftler neue Erkenntnisse gewinnen können. Deshalb ist die Förderung von Technikern nicht nur ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit und Chancengleichheit innerhalb der Forschung, sondern auch ein strategischer Hebel zur Steigerung der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Nationen, die es verstehen, das Zusammenspiel von Wissenschaft und Technik zu optimieren, sichern sich langfristig eine Führungsposition in Forschung und Entwicklung. Dabei ist es wichtig, nicht nur technisches Fachwissen zu fördern, sondern auch die soziale Integration und den kulturellen Zusammenhalt im Team. Eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der Inklusion schafft Innovationen mit Nachhaltigkeit.