In der heutigen Welt der Softwareentwicklung steht die effiziente Handhabung von Veränderungen im Mittelpunkt erfolgreicher Projekte. Das Open-Closed Principle (OCP) ist eine der zentralen Richtlinien, die es Entwicklerteams ermöglichen, ihre Anwendungen robust, flexibel und zukunftssicher zu gestalten. Ursprünglich von Bertrand Meyer eingeführt, beschreibt das Open-Closed Principle eine Philosophie, bei der Software-Module offen für Erweiterungen, aber geschlossen für Modifikationen sind. Doch was bedeutet das genau für die Praxis, und wie lässt sich dieses Prinzip optimal umsetzen? Das Herzstück des Open-Closed Principle liegt in der Idee, dass ein Softwaremodul – sei es eine Klasse, eine Funktion oder ein ganzes System – so gestaltet sein sollte, dass neue Funktionalitäten hinzugefügt werden können, ohne den bestehenden, bereits getesteten und deployten Code zu verändern. Diese Trennung von Erweiterbarkeit und Stabilität sorgt nicht nur für weniger Fehleranfälligkeit, sondern erleichtert es auch Teams, neue Anforderungen und Features einzubauen, ohne alte Funktionalitäten zu beeinträchtigen.

Historisch betrachtet wurde das Konzept vom französischen Informatiker Bertrand Meyer in seinem Werk "Object-Oriented Software Construction" detailliert ausgearbeitet. Meyer sah vor allem in der objektorientierten Programmierung eine Möglichkeit, das Open-Closed Principle umzusetzen, indem Basisklassen unverändert bleiben und Erweiterungen durch Vererbung oder Abstraktion erfolgen. Ein klassisches Beispiel ist die Nutzung von Oberklassen, die stabil bleiben, während abgeleitete Klassen deren Verhalten erweitern. Im Laufe der Zeit wurde der ursprüngliche Ansatz von Meyer durch eine weitere Interpretation ergänzt, die besonders in den 1990er-Jahren an Einfluss gewann. Diese sogenannte polymorphe Version des Open-Closed Principle legt den Fokus auf die Nutzung von abstrakten Schnittstellen und Interfaces, anstatt direkt von Implementierungen zu erben.

Durch diese Technik können unterschiedliche Implementierungen für ein Interface existieren, die bei Bedarf ausgetauscht oder erweitert werden können, ohne das Interface selbst zu verändern. Robert C. Martin, einer der Väter der SOLID-Prinzipien, popularisierte diese Sichtweise und verband damit auch die Konzepte der Informationssicherheit und Modularität. Die Vorteile des Open-Closed Principle spiegeln sich besonders in der Wartbarkeit und Erweiterbarkeit von Software wider. In großen Projekten mit vielen Beteiligten oder in sich schnell verändernden Anwendungsbereichen ist es essenziell, Änderungen möglichst risikoarm durchzuführen.

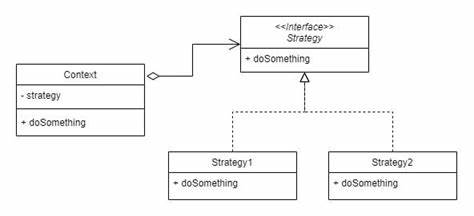

Wenn Entwickler das Prinzip korrekt anwenden, sparen sie Zeit bei der Implementierung neuer Funktionen und verhindern Regressionen, die durch unbeabsichtigte Änderungen an bestehendem Code entstehen könnten. Zudem verbessert das Prinzip die Testbarkeit, da neue Erweiterungen isoliert getestet werden können, ohne den Kerncode zu beeinflussen. Ein praktischer Weg, das Open-Closed Principle im Alltag zu implementieren, ist der Einsatz von Design Patterns wie dem Strategy Pattern oder dem Decorator Pattern. Diese Entwurfsmuster erlauben es, Verhalten dynamisch zu ändern oder zu erweitern, ohne dass bestehende Klassen modifiziert werden müssen. Entwickler definieren abstrakte Basisklassen oder Schnittstellen und lassen konkrete Klassen diese implementieren.

Neue Anforderungen werden durch zusätzliche Klassen realisiert, die in das System eingebunden werden können, ohne die vorhandene Codebasis anzutasten. Trotz all seiner Vorteile bringt das Open-Closed Principle auch Herausforderungen mit sich. Übermäßige Abstraktion und eine zu starke Zersplitterung des Codes können zu einem Overhead führen, der die Entwicklung verlangsamt und die Lesbarkeit verschlechtert. Entwickler müssen daher sorgfältig abwägen, wann und wie viele Erweiterungspunkte sinnvoll sind, um den goldenen Mittelweg zwischen Flexibilität und Einfachheit zu finden. Ein weiterer kritischer Punkt liegt im Verständnis des Prinzips auf Team- und Unternehmensebene.

Nur wenn alle Beteiligten die Bedeutung und Umsetzung einheitlich verstehen, entfaltet das Prinzip seine volle Wirkung. Aus Sicht der Softwarearchitektur fördert das Open-Closed Principle zudem die Entkopplung von Komponenten. Durch eine starke Trennung von Schnittstellen und Implementierungen entstehen lose gekoppelte Systeme, die sich leichter an neue Geschäftsanforderungen oder technische Plattformen anpassen lassen. Besonders im Zeitalter von Microservices und Cloud-basierten Architekturen gewinnt dieses Prinzip immer mehr an Bedeutung, da hier Modularität und Wiederverwendbarkeit elementar sind. Auch in der agilen Entwicklung wird das Open-Closed Principle geschätzt, weil es iterative Erweiterungen unterstützt.

Während in agilen Prozessen kontinuierlich neue Anforderungen entstehen, ermöglicht das Prinzip einen stabilen Kerncode, der gleichzeitig erweiterbar bleibt. So kann etwa ein Feature-Team neue Funktionalitäten entwickeln, ohne die Grundlagen zu verändern, was zu weniger Konflikten und höherer Entwicklerproduktivität führt. Für Entwickler, die das Open-Closed Principle in ihrem Projekt etablieren möchten, ist es ratsam, von Anfang an klare Schnittstellen und Abstraktionen zu definieren. Refactoring-Strategien helfen, bestehenden Code schrittweise an das Prinzip anzupassen, indem etwa monolithische Klassen aufgebrochen und Verantwortlichkeiten sauber verteilt werden. Dabei unterstützen auch moderne Entwicklungsumgebungen und Tools zur statischen Codeanalyse, die potenzielle Verletzungen des Prinzips identifizieren können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Open-Closed Principle eine fundamentale Rolle in der nachhaltigen Softwareentwicklung spielt. Es verhilft zu einem Gleichgewicht zwischen Stabilität und Flexibilität, das für den langfristigen Erfolg von Anwendungen unerlässlich ist. Durch konsequente Anwendung dieses Prinzips kann nicht nur die Qualität und Wartbarkeit von Software gesteigert werden, sondern auch die Innovationsfähigkeit von Unternehmen im digitalen Zeitalter entscheidend verbessert werden.