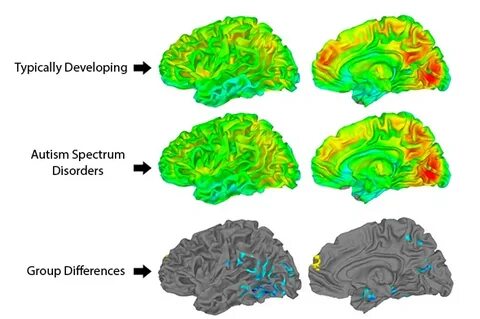

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) sind komplexe Entwicklungsbedingungen, die durch eine Vielzahl von sozialen, kommunikativen und verhaltensbedingten Herausforderungen gekennzeichnet sind. Trotz zahlreicher Forschungsansätze bleiben viele der zugrundeliegenden neurobiologischen Mechanismen und effektiven Therapien weitgehend unerforscht. Neueste Studien weisen jedoch darauf hin, dass neuronale Starrheit, also eine reduzierte Flexibilität im Gehirn, eine zentrale Rolle bei der Ausprägung autistischer Merkmale spielen könnte. Die innovative Anwendung nicht-invasiver Methoden zur Minderung dieser Starrheit verspricht nun eine neue Dimension in der Therapie von Autismus. Neuronale Starrheit – Schlüssel zum Verständnis autistischer Verhaltensmuster Der Begriff neuronale Starrheit bezieht sich auf eine eingeschränkte Variation und Wechsel zwischen mentalen Zuständen beziehungsweise Gehirnaktivitätsmustern.

Diese Reduktion der dynamischen Hirnzustände wird als eine Art Verharren in bestimmten neuralen Mustern verstanden, was wiederum mit kognitiver und verhaltensmäßiger Inflexibilität einhergeht – ein häufiges Charakteristikum bei Menschen mit ASS. Durch die Analyse von Gehirndynamik wurde gezeigt, dass Individuen mit Autismus seltener zwischen verschiedenen globalen Gehirnmodi wechseln, was zu rigiden Denk- und Verhaltensweisen führen kann. Fortschritte in der Energie-Landschaft-Analyse ermöglichen ein besseres Verständnis dieser Dynamik, indem neuronale Aktivitätsmuster bildlich als Bewegung auf einem Energie-Landschaftsmodell beschrieben werden. Dort entsprechen stabile Gehirnzustände Tälern auf der Landschaft, zwischen denen Übergänge stattfinden. Bei Menschen mit Autismus sind die Barrieren zwischen diesen Zuständen erhöht, was den Wechsel erschwert und somit die neuronale Starrheit verstärkt.

Nicht-invasive Hirnstimulation als innovative Intervention Transkranielle Magnetstimulation (TMS) hat sich als ein wichtiges Werkzeug in der Neurowissenschaft etabliert, um gezielt bestimmte Hirnareale zu aktivieren oder zu hemmen. Besonders vielversprechend sind sogenannte brain-state-dependent stimulation (BDNS) Ansätze, die TMS in Abhängigkeit vom aktuellen Gehirnzustand des Patienten auslösen. Dank moderner EEG- und fMRT-Technologien kann das Gehirn in Echtzeit überwacht werden, wodurch die Stimulation genau dann erfolgt, wenn sie maximal effektiv ist. Bei Autismus zielt die BDNS darauf ab, die neuronale Starrheit durch Erhöhung der Flexibilität der globalen Hirnzustände herabzusetzen. Hierbei wurde insbesondere der rechte superior parietale Lobus (SPL) als relevante Zielregion identifiziert.

Die Frontoparietalen Netzwerke, zu denen dieses Gebiet gehört, sind zentral für kognitive Kontrolle und Flexibilität. Neurologische und Verhaltensänderungen durch gezielte Stimulation Experimentelle Studien an hochfunktionalen autistischen Erwachsenen zeigten, dass eine gezielte, zustandsabhängige Stimulation des rechten SPL die Häufigkeit von Wechseln zwischen stabilen Gehirnzuständen erhöht. Diese Erhöhung der neuronalen Flexibilität führte zu messbaren Verbesserungen in verschiedenen autistischen Verhaltensbereichen. So konnten insbesondere kognitive Inflexibilitäten bereits nach einzelnen Stimulationseinheiten verringert werden. Interessanterweise zeigten andere autistische Merkmale, wie die Überstabilität in der Wahrnehmung und atypische nonverbale Kommunikationen, erst nach längerer und wiederholter Stimulation signifikante Verbesserungen.

Diese zeitlich versetzten Effekte spiegeln unterschiedliche neuronale Prozesse wider, die Schritt für Schritt durch mehrfache Behandlungsschritte aktiviert werden. Die langsamer auftretende Reduktion von Wahrnehmungsrigidität fällt mit der Verstärkung der funktionellen Kopplung zwischen dem frontoparietalen und dem visuellen Netzwerk zusammen. Dieses Zusammenspiel ist entscheidend für flexible Wahrnehmung und Adaptivität gegenüber wechselnden Reizen. Ein ähnliches Muster zeigt sich in den sozialen Kommunikationsfähigkeiten, bei denen eine verbesserte Vernetzung zwischen dem frontoparietalen, dem Default Mode- und dem Salienznetzwerk zu einer Steigerung der nonverbalen Informationsverarbeitung führte. Technische Umsetzung und Messmethoden Die Kombination aus fMRT und EEG bildete die Basis, um die neuronalen Zustände präzise zu erfassen und mit der Energie-Landschaft-Analyse auszuwerten.

So konnten individuelle Energiestrukturen des Gehirns modelliert werden, die Auskunft über Stabilität und Übergänge zwischen Gehirnzuständen geben. Das BDNS-System nutzte Echtzeit-EEG-Daten, um optimale Zeitpunkte für die Auslösung der TMS-Pulse zu bestimmen. Die Stimulation erfolgte nur, wenn das Gehirn sich in einem speziellen, als Fördersignal identifizierten Zustand befand – meist in einem der sogenannten Major States der Energie-Landschaft. Die TMS-Pulse im Quadripuls-Protokoll entfalteten eine excitatorische Wirkung und förderten so die neuronale Flexibilität. Die Wirksamkeit der Methode wurde durch eine Vielzahl von Verhaltenstests erfasst.

Der spontane Task-Switching-Test maß die kognitive Flexibilität, während ein bistabiler Wahrnehmungstest Überstabilitäten in der Wahrnehmung feststellte. Zudem beleuchtete ein speziell entwickelter Friend-or-Foe-Test die nonverbale soziale Informationsverarbeitung anhand von incongruenter Mimik und Prosodie. Langzeitwirkungen und mögliche therapeutische Perspektiven Die positiv vernetzte Abfolge neuronaler und behavioraler Veränderungen über mehrere Wochen weist darauf hin, dass BDNS ein neuartiges, vielschichtiges Therapieprinzip ermöglicht. Durch die wiederholte Stimulation lassen sich unterschiedlich komplexe Verhaltensaspekte bei Autismus beeinflussen – von der Flexibilisierung kognitiver Prozesse bis hin zur Verbesserung sozialer Interaktionen. Obwohl die Behandlung keine dauerhaften Veränderungen erzielte und die Effekte etwa zwei Monate nach Absetzen der Therapie wieder nachließen, sind Optimierungsstrategien denkbar.

Beispielsweise könnten häufigere oder gezieltere Stimulationen die Nachhaltigkeit erhöhen. Ebenso ist die Kombination mit weiteren therapeutischen Ansätzen, etwa Verhaltens- oder Ergotherapie, möglich, um die Wirkung zu verstärken. Offene Fragen und zukünftige Forschung Obgleich das Konzept der Reduktion neuronaler Starrheit vielversprechend ist, gibt es noch zahlreiche offene Forschungsfragen. So müssen Untersuchungen in größeren und heterogeneren Autismus-Kohorten durchgeführt werden – insbesondere bei Kindern und Personen mit Komorbidität. Des Weiteren gilt es, die optimale Stimulationsfrequenz, -stärke und das perfekte Timing für verschiedene Untergruppen zu definieren.

Die Rolle anderer Hirnareale und Netzwerke, die möglicherweise gleichzeitig oder stattdessen stimuliert werden können, ist ebenfalls ungeklärt. Auch methodische Aspekte wie die präzise Lokalisierung von EEG-Sensoren zu Hirnnetzwerken oder eine Doppelblindstudienführung sollten in zukünftigen Studien verbessert werden, um unerwünschte Bias zu minimieren und die Validität der Ergebnisse zu erhöhen. Fazit Die nicht-invasive Reduktion neuronaler Starrheit stellt einen innovativen Ansatz dar, der tiefe Einblicke in die neurobiologischen Grundlagen von Autismus ermöglicht und bestehende Therapieoptionen ergänzt. Durch die gezielte Stimulation des rechten superior parietalen Lobus konnte die neuronale Flexibilität verbessert und damit einhergehend autistische Kernmerkmale wie kognitive Inflexibilität, Wahrnehmungsrigidität und atypische nonverbale Kommunikation signifikant beeinflusst werden. Diese Fortschritte signalisierten einen Paradigmenwechsel in der Behandlung von Autismus – weg von statischen Symptombekämpfungen hin zu dynamischen, zustandsabhängigen Interventionen.

Während noch viele Fragen offen sind, bieten die etablierten Methoden der Energie-Landschaft-Analyse, Echtzeit-EEG-Überwachung und BDNS vielversprechende Werkzeuge, um die komplexe Hirndynamik von Autismus besser zu begreifen und therapeutisch gezielt zu modulieren. Für Betroffene, Angehörige und Fachleute eröffnen sich so neue Perspektiven, die Lebensqualität durch neurowissenschaftlich fundierte Interventionen nachhaltig zu verbessern. Die Zukunft der Autismustherapie könnte maßgeblich von solchen technologischen Innovationen und der Erkenntnis profitieren, dass neuronale Flexibilität der Schlüssel zu mehr Anpassungsfähigkeit und sozialer Integration sein kann.