In der heutigen schnelllebigen Welt der Technologie stehen Unternehmen vor der Herausforderung, effiziente und skalierbare Datenbanklösungen zu finden, die nicht nur leistungsstark, sondern auch wirtschaftlich sind. Viele Unternehmen beginnen mit modernen, verteilten Datenbanken wie CockroachDB, vor allem wegen deren versprochener Skalierbarkeit und hoher Verfügbarkeit. Doch mit dem Wachstum der Nutzerbasis und der Zunahme der Datenmenge stellen sich häufig unerwartete Probleme ein. Ein solcher Fall ist die Migration zu PostgreSQL, die sich als sinnvolle und wirtschaftlich vorteilhafte Alternative erweist. CockroachDB ist seit Jahren bekannt für seine einfache horizontale Skalierbarkeit und die Fähigkeit, Daten über mehrere Regionen hinweg zu replizieren, was besonders im Kontext von Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO zum Tragen kommt.

Anfangs schien CockroachDB die ideale Lösung für Unternehmen zu sein, die eine globale Infrastruktur mit hoher Ausfallsicherheit aufbauen möchten. Die SQL-Kompatibilität von CockroachDB erleichtert zudem den Einstieg, da viele Entwickler und Unternehmen bereits Erfahrungen mit relationalen Datenbanken gesammelt haben. Im Laufe der Zeit offenbarten sich jedoch deutliche Schwächen. Besonders Unternehmen, die ihre Datenbanken vor allem innerhalb einer einzigen Region für transaktionale Zwecke nutzen, sahen sich mit stark ansteigenden Kosten konfrontiert. Ein fünfmaliger Anstieg der Ausgaben, der im unteren sechsstelligen Bereich lag, führte zu Überlegungen, ob eine verteilte Datenbank in einem solchen Szenario wirklich notwendig ist.

Die zusätzlichen Kosten und die damit einhergehenden operativen Herausforderungen brachten viele dazu, Alternativen in Betracht zu ziehen. Ein weiteres zentrales Problem war die Handhabung von Datenbankmigrationen. Die ORM-Schicht, in diesem Fall Prisma, die als Brücke zwischen Anwendung und Datenbank dient, stieß bei CockroachDB oft an ihre Grenzen. Längere Ausführungszeiten von Migrationsprozessen führten zu Timeouts, was in der Praxis bedeutete, dass Entwickler manuell in der Datenbank eingreifen mussten. Dies verursachte Verzögerungen bei Deployments, die gelegentlich bis zu zwei Stunden dauerten, und erhöhte das Risiko von Fehlern.

Der Stress und die Angst vor möglichen Systemausfällen zwangen sogar erfahrene Entwickler dazu, Workarounds zu nutzen, die das System kompromittieren könnten. Die Probleme erstreckten sich auch auf ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load). Das Fehlen ausgereifter ETL-Lösungen, die nahtlos mit CockroachDB zusammenarbeiten, machte die Datenintegration schwierig. Die einzige verfügbare Option, ein Connector von Airbyte, befand sich noch in der Alpha-Phase und war durch einen Speicherverlust gekennzeichnet, was zu häufigen Ausfällen führte. Dadurch sanken die Zuverlässigkeit und die Performance des gesamten Datenverarbeitungsprozesses deutlich ab.

Interessant ist, dass trotz einiger Abfragen, die durch CockroachDBs Optimizer schneller ausgeführt wurden, die Mehrheit der realen Anwendungsfälle eine bessere Performance bei PostgreSQL zeigte. Dabei spielte die Komplexität der von Prisma generierten SQL-Abfragen eine wichtige Rolle. CockroachDBs Optimizer traf häufig suboptimale Entscheidungen, wie beispielsweise unnötige Volltabellenscans, die zu spürbaren Verzögerungen führten. Tatsächlich waren viele Abfragen auf PostgreSQL bis zu zwanzigmal schneller, was unmittelbaren Einfluss auf die Benutzererfahrung hatte. Neben rein technischen Aspekten spielten auch Usability und Support eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Die Verwaltung von laufenden Abfragen ist auf CockroachDB aufgrund der verteilten Architektur komplexer und riskanter als bei PostgreSQL, wo Abfragen einfach über ein SQL-Interface abgebrochen werden können. Supportleistungen bei CockroachDB sind getrennt von der Verwaltungsplattform, was im Notfall Zeit kostet. Hinzu kommen immer wieder auftretende Probleme mit Netzwerkverbindungen, die die Stabilität der Entwicklungs- und Betriebsumgebungen beeinträchtigten. Der Migrationsprozess selbst stellte eine erhebliche Herausforderung dar. PostgreSQL und CockroachDB unterscheiden sich in Details wie der Byte-Kodierung bei JSON- und Array-Datentypen.

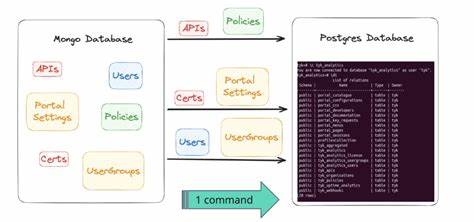

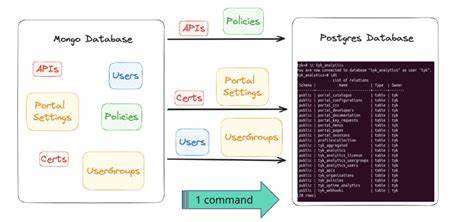

Dadurch konnte ein einfacher Datentransfer nicht ohne Weiteres erfolgen. Um diese Hürden zu überwinden, wurde ein maßgeschneidertes ETL-Skript geschrieben, das Daten zunächst in CSV-Dateien auslieferte und im Anschluss mit Hilfe von parallelisierten Prozessen in die PostgreSQL-Datenbank importierte. Diese Strategie erwies sich als effektiv, und dank moderner Ressourcen, wie leistungsstarken virtuellen Maschinen, konnte die Migration in nur rund 15 Minuten durchgeführt werden – eine beeindruckende Leistung angesichts einer Datenbank mit über 100 Millionen Datensätzen. Die Nachbearbeitung der Migration brachte ebenfalls positive Effekte. Bereits kurz nach der Umstellung sanken die aggregierten Antwortzeiten der Anfragen um ein Drittel.

Zudem ermöglichte das PostgreSQL-Ökosystem die Identifikation und Optimierung von schlecht performenden Abfragen innerhalb kurzer Zeit. Insgesamt führte der Umstieg nicht nur zu einer besseren Performance, sondern auch zu erheblichen Kosteneinsparungen, die sich auf über 110.000 US-Dollar pro Jahr beliefen und mit weiter steigendem Datenvolumen entsprechend wachsen dürften. Die gesamte Migration zeigt exemplarisch, wie wichtig es ist, bei der Auswahl von Datenbanktechnologien nicht ausschließlich auf Funktionsumfang und Skalierbarkeit zu setzen, sondern auch Betriebskosten, Wartungsaufwand und langfristige Nutzererfahrungen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Insbesondere wenn die Anforderungen an Multi-Region-Datenbanken nicht vorhanden sind oder sich verschieben, kann ein Wechsel zu etablierteren Lösungen wie PostgreSQL von Vorteil sein.

Für Unternehmen, die den Schritt wagen wollen, ist eine sorgfältige Planung essenziell. Die Identifikation von kritischen Migrationsstellen, das Verständnis der Unterschiede in Datenformaten und das Testen von Migrationen in kontrollierter Umgebung sind wichtigste Voraussetzungen für einen reibungslosen Übergang. Dabei sollten Ressourcen für die Entwicklung von individuellen ETL-Lösungen nicht unterschätzt werden, da die Möglichkeit eines Standardtools nicht immer garantiert ist. Abschließend lässt sich sagen, dass der Wechsel zu PostgreSQL nicht nur eine technische, sondern auch eine wirtschaftliche und strategische Entscheidung ist. Mit der richtigen Vorbereitung und Unterstützung lassen sich die Herausforderungen meistern und nachhaltige Vorteile realisieren.

Die Erfahrungen von Unternehmen, die diese Transformation bereits durchlaufen haben, zeigen, dass eine optimierte Datenbanklandschaft entscheidend dazu beiträgt, agiler auf Marktveränderungen zu reagieren und die eigene Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

![What a DMD chip looks like in operation – DLP projector teardown [video]](/images/6E08956E-BE4C-4781-B09B-1EA6BAD4AF3E)

![Christie's – 21st Century Evening Sale – Wed May 14 25 [video]](/images/CF0D4379-5B8B-4361-8337-AF360B137A9C)