In der heutigen vernetzten Welt ist das digitale Ökosystem von enormer Bedeutung für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Funktionieren eines Landes oder Kontinents. Europa befindet sich jedoch in einer höchst prekären Lage, wenn es um seine Abhängigkeit von US-amerikanischen Technologieunternehmen geht. Diese Abhängigkeit wird immer offensichtlicher, besonders unter dem politischen Klima der Trump-Administration, das durch Unsicherheiten, protektionistische Maßnahmen und geopolitische Spannungen geprägt ist. Angesichts dieser Herausforderungen stellt sich die dringende Frage: Kann Europa sich wirklich von Trumps Amerika abkoppeln und eine eigenständige, sichere und unabhängige digitale Infrastruktur aufbauen?Die Realität ist komplex. Viele europäische Bürger wissen kaum, dass nahezu jeder digitale Dienst, den sie täglich nutzen – vom Smartphone bis zur Cloud – von US-Unternehmen bereitgestellt wird.

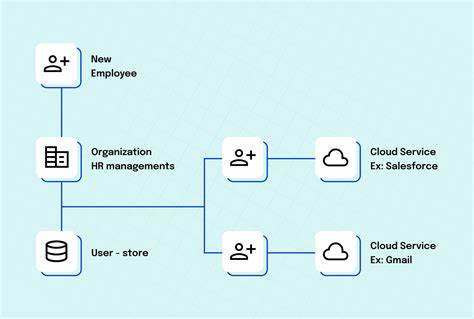

Das iPhone stammt zwar aus Kalifornien und Browser wie Apple Safari oder Suchmaschinen wie Google dominieren den Markt, aber dahinter steckt eine noch größere Abhängigkeit von den riesigen US-Cloud-Diensten. Webseiten, auch von regionalen europäischen Medien, laufen oft auf amerikanischen Servern wie Microsofts Azure oder Amazon Web Services. Wer online einkauft, nutzt meist Zahlungsmethoden US-amerikanischer Konzerne oder bekommt seine Bestellbestätigung per Gmail. Kurz gesagt: Europas digitale Landschaft ist fest in der Hand amerikanischer Technologieriesen.Diese Verflechtung kann unter normalen Umständen als pragmatisch und effizient gelten, doch politische Wendungen haben gezeigt, dass sie auch eine große Schwachstelle darstellt.

Während der Präsidentschaft von Donald Trump wurde zunehmend deutlich, wie schnell digitale Geschäftsbeziehungen durch politische Entscheidungen beeinflusst werden können. Von Handelssanktionen bis zu Restriktionen gegen einzelne Firmen oder Länder – diese Einschnitte erzeugen Unsicherheit und bedrohen die Souveränität Europas über seine eigenen Daten und Infrastruktur.Europa hat bereits begonnen, seine digitalen Strategien zu überdenken, um sich von der Abhängigkeit gegenüber den USA zumindest teilweise zu befreien. Die Debatte um digitale Souveränität gewinnt zunehmend an Fahrt. Ziel ist es, die digitale Infrastruktur innerhalb der EU zu stärken, eigene Cloud-Dienste zu fördern, und somit den europäischen Binnenmarkt sicherer und unabhängiger zu gestalten.

Dies betrifft sowohl den Schutz personenbezogener Daten als auch die Fähigkeit, kritische digitale Dienstleistungen zu kontrollieren.Politische Initiativen wie der European Digital Compass oder Zukunftsprogramme der EU zur Förderung von nebenläufigen Technologien und Künstlicher Intelligenz sind Ausdruck dessen. Europa möchte nicht nur regulatorisch eine stärkere Position einnehmen, sondern auch technologisch aufholen. Das beinhaltet den Ausbau von Rechenzentren, die Entwicklung eigener Software-Plattformen sowie die Schaffung sicherer Kommunikationsnetze. Besonders die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ein wichtiges Instrument, um den Schutz europäischer Nutzerdaten zu garantieren und Softwareunternehmen an den europäischen Rechtsrahmen zu binden.

Dennoch bleibt die Herausforderung enorm. Die US-Tech-Giganten verfügen über unbegrenzte Ressourcen, jahrzehntelange Innovationserfahrung und einen weltweiten Einfluss. Europas Versuche, eigene Alternativen zu schaffen, sind bislang fragmentiert und leiden unter fehlenden einheitlichen Investitionen sowie einem Mangel an breiter Marktakzeptanz. Kleine und mittelständische Unternehmen sind mit den ausgereiften Lösungen amerikanischer Anbieter oft nicht konkurrenzfähig.Der Ansatz, sich vollständig von amerikanischer Technologie zu trennen, ist ambitioniert, steht aber vor praktischen Herausforderungen.

Europas Wirtschaft ist tief integriert in globale Lieferketten und Technologienetzwerke. Ein abrupter Rückzug kann Störungen verursachen, die Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen treffen. Die richtige Balance zwischen Unabhängigkeit und Kooperation zu finden, ist eine komplexe Aufgabe, die politische Weitsicht, Investitionen und Innovationsgeist erfordert.Auch politische Faktoren spielen eine große Rolle. Die transatlantischen Beziehungen sind von historischer Bedeutung.

Da viele digitale Technologien aus den USA stammen, ist ein partnerschaftlicher Umgang weiterhin wünschenswert. Doch die jüngsten politischen Spannungen und die Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten unter Trump haben gezeigt, dass Europa auf sich selbst gestellt sein muss, um seine Interessen zu verteidigen.Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Europa zwar tief in amerikanische digitale Ökosysteme eingebettet ist, sich aber zunehmend bewusst wird, welche Risiken und Abhängigkeiten daraus entstehen. Die Vision einer digitalen Souveränität erfordert Mut und strategische Weichenstellungen. Europa muss in Forschung, Infrastruktur und Zusammenarbeit investieren, um eine diversifizierte und zukunftsfähige digitale Landschaft aufzubauen.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich Europa in den kommenden Jahren positioniert. Werden innovative europäische Unternehmen und technologische Projekte die Schultern benutzen, um die Dominanz amerikanischer Technologieunternehmen zumindest teilweise zu durchbrechen? Oder führt der Weg über stärkere regulatorische Eingriffe und Kooperationen? Klar ist: Für Europas digitale Zukunft ist es essenziell, die Abhängigkeiten zu hinterfragen und Alternativen aufzubauen, die nicht nur Sicherheit sondern auch Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten.Nur so kann Europa seine digitale Identität bewahren und eine neue Ära der Stärke und Unabhängigkeit in der globalisierten Welt einläuten. Der Prozess mag langwierig sein, doch der Paradigmenwechsel hat bereits begonnen – und mit ihm die Chance, das digitale Schicksal Europas selbstbestimmt zu gestalten.