In der Welt der Softwarearchitektur gehören Diagramme mit Boxen und Linien zu den häufigsten Werkzeugen, um komplexe Systeme visuell darzustellen. Sie sollen auf einen Blick die Struktur und Abhängigkeiten eines Systems vermitteln, doch allzu oft entsteht daraus mehr Verwirrung als Erkenntnis. Ein Konzept, das dabei häufig diskutiert wird, ist das sogenannte geschichtete Design, bei dem Komponenten und Module in Ebenen angeordnet sind, um Abhängigkeiten klarer zu machen und Zirkularimporte zu vermeiden. Doch wie gelingt es, diese Ideen praktisch umzusetzen und dennoch eine verständliche, nützliche Darstellung zu schaffen? Die Komplexität moderner Softwarelandschaften bringt viele Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn es um die Visualisierung geht. Systeme wachsen schnell, beinhalten oft Dutzende oder gar Hunderte von Komponenten, Modulen oder Paketen, die alle in vielfältigen Beziehungen zueinander stehen.

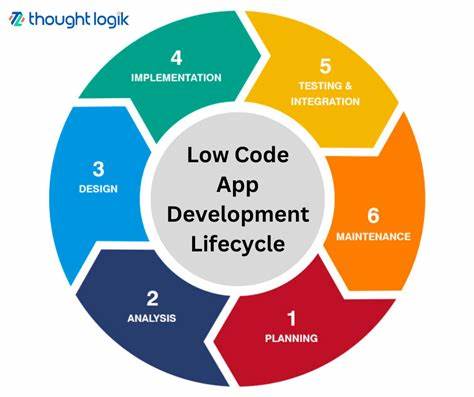

Ein einfaches Schema mit einigen wenigen Boxen und den Verbindungslinien wirkt schnell unübersichtlich, wenn die Anzahl der Elemente steigt. Das Resultat ist häufig ein schwer lesbarer Diagramm-Wirrwarr, das zwar optisch imponiert, inhaltlich aber kaum Mehrwert bietet. Die Idee des geschichteten Designs versucht einem solchen Chaos entgegenzuwirken. Statt alle Bausteine auf einer Ebene darzustellen, werden die Module hierarchisch angeordnet: Module ohne interne Abhängigkeiten bilden dabei die unterste Ebene, Module, die nur von diesen abhängen, die nächste, und so weiter. Dieses Vorgehen ist besonders in Programmiersprachen wie Go wichtig, die Zirkularimporte grundsätzlich verbieten.

Es entsteht eine natürliche Ordung, die eine bessere Analyse und Wartung des Codes ermöglicht. Doch die Visualisierung dieser Schichten erweist sich ebenfalls als anspruchsvoll. In der Praxis lässt sich zwar automatisiert ein Diagramm mit Tools wie Mermaid erstellen, das Abhängigkeiten und Schichten abbildet. Doch je komplexer die Struktur wird, desto größer das Risiko, dass das Diagramm unübersichtlich bleibt oder in Details zerfällt, die kaum einen praktischen Nutzen haben. Erweiterungen wie Graphviz können zwar hilfreich sein, wenn es um Layout-Optimierungen geht, doch auch sie stoßen an Grenzen, wenn das Ziel ist, echtes Verständnis zu erzeugen und nicht nur eine hübsche Grafik zu schaffen.

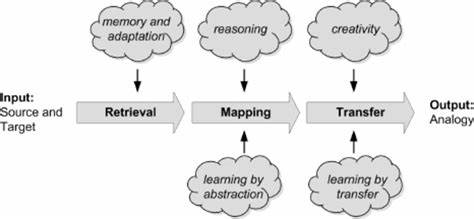

Wer in die Praxis schaut, stößt auf eine erhellende Erkenntnis: Viele Systemdiagramme erfüllen ihren Zweck nur selten. Sie geben zwar vor zu informieren und Zusammenhänge zu erklären, tatsächlich vermitteln sie aber oft wenig echte Einsicht. Drei grundsätzliche Typen von Box-und-Linien-Diagrammen können dabei unterschieden werden. Sehr kleine Diagramme mit wenigen Elementen, die zwar übersichtlich sind, aber kaum neue Erkenntnisse bieten, da deren Beziehungen ohnehin leicht zu erraten sind. Sehr große Diagramme mit zahlreichen Elementen und Verkettungen, die schnell überfordern und wenig verständlich bleiben, selbst wenn sie technisch korrekt sind.

Und eine überraschend seltene Kategorie von Diagrammen mittlerer Größe, die tatsächlich einen informativen Mittelweg finden. Letztere enthalten eine überschaubare Anzahl von Komponenten – typischerweise zwischen sechs und zwölf – und zeigen für diese eine aussagekräftige, zuverlässige Verbindung. Solche Darstellungen schaffen es, Komplexität zu reduzieren, ohne zu simplifizieren, und bieten oft den größten Mehrwert für Architekten und Entwickler. Dennoch bleibt es schwierig, wirklich überraschende Erkenntnisse aus Diagrammen zu gewinnen. Meistens bestätigen die abgebildeten Verbindungen bekannte Abhängigkeiten oder übliche Abläufe.

Hin und wieder entdeckt man eine unerwartete Komponente im System – wie etwa einen Zeitserver, dessen Einbindung auf Starke Zeitabkommen schließen lässt –, doch die meisten Verbindungen sind heute Standard oder intuitiv. Das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Diagramme genutzt werden sollten. Anstatt zu erwarten, dass sie eigenständig und „auf einen Blick“ alles vermitteln, empfiehlt es sich, Diagramme als interaktive Inhaltsverzeichnisse zu verstehen. Werden Elemente verlinkt, beispielsweise auf weiterführende Dokumentationen, Quellcode-Referenzen oder funktionale Beschreibungen, entsteht ein viel stärkeres Nutzungspotenzial. Nutzer können so nicht nur das Ganze überblicken, sondern bei Interesse umgehend tiefere Details einsehen.

Dabei empfiehlt es sich, den Diagrammen eine sinnvolle Ordnung zu verleihen, die eine natürliche Systemhöhe oder zeitliche Abfolge abbildet. In vielen Webanwendungen zum Beispiel lässt sich der Nutzerfluss vom Login über Datenabfragen in einer linken nach rechten Richtung abbilden. So bekommt der Betrachter eine mentale Landkarte, die den Systemfluss nachvollziehbar macht. Auch wenn diese Ordnung selten alle Systemabläufe perfekt widerspiegelt, so erleichtert sie doch den Einstieg und die Orientierung erheblich. Ein weiterer Aspekt ist die Pflege von Diagrammen und deren Dokumentation.

Nur wenn der Verweis auf Dokumente immer aktuell ist und die Verlinkungen in beide Richtungen funktionieren – also von Diagramm zu Text und zurück – erzeugen sie nachhaltigen Wert. Andernfalls stehen viele Architekten vor dem Problem, „veraltete“ Diagramme zu pflegen, die mehr Schaden als Nutzen anrichten. Ein gut strukturiertes Ökosystem aus Diagrammen, verknüpfter Dokumentation und aktualisierter Quellcodebasis kann hier Abhilfe schaffen. Systemarchitekten sollten deshalb nicht Diagramme für sich selbst zeichnen, sondern in deren Gestaltung auch gleich die Nutzer und spätere Leser im Blick behalten. Die Gestaltung sollte so erfolgen, dass sie größtmögliche Effektivität bei der Weitergabe von Wissen entfaltet.

Hierzu gehört es auch, die Grenzen von Diagrammtypen nicht zu verleugnen. Die verbreitete Illusion, dass man mit mehr und immer detaillierteren Verknüpfungen die Systemkomplexität abbilden kann, führt häufig in die Irre. Stattdessen ist der verantwortungsvolle Umgang mit der Komplexität und das Herausfiltern relevanter Zusammenhänge wesentlich produktiver. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kombination von Boxen, Linien und geschichtetem Design ein mächtiges Instrument in der Softwarearchitektur sein kann, wenn es richtig eingesetzt wird. Die größte Herausforderung ist allerdings nicht das technische Anfertigen von Diagrammen, sondern deren Nachvollziehbarkeit, Verständlichkeit und langfristige Nutzbarkeit sicherzustellen.

Der Einsatz von Tools wie Mermaid oder Graphviz hilft dabei, doch entscheidend ist das übergeordnete Konzept. Diagramme sollten immer Teil eines größeren Ökosystems aus Dokumentation, Quellcode und Kommentaren sein – nur so entfalten sie ihren vollen Nutzen. Zudem ist es wichtig, nicht an einer idealisierten Vorstellung „perfekter“ Systemübersichten festzuhalten, sondern pragmatisch mit den eigenen Einschränkungen zu arbeiten. Eine klare Ordnung, die Einbindung von Links und eine sinnvolle Beschränkung der Diagrammgröße sind Schlüsselprinzipien. Letztlich hilft eine solche Herangehensweise dabei, den Praxisalltag im Softwareentwicklungsprozess zu erleichtern.

Alle Beteiligten – von Architekten über Entwickler bis hin zu Managern – können bessere Ergebnisse erzielen und Systeme nachhaltiger pflegen sowie weiterentwickeln. Die Kunst, Boxen und Linien intelligent zu nutzen und durch geschichtetes Design Struktur zu schaffen, bleibt damit ein wertvolles Handwerk für moderne Softwarearchitektur.