Koffein ist aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Ob in Kaffee, Tee, Energy-Drinks oder Schokolade, die anregende Wirkung auf das zentrale Nervensystem wird weltweit geschätzt. Dabei ist die Wirkung von Koffein auf die Wachheit und Konzentration gut dokumentiert – doch wie beeinflusst das beliebte Stimulans die Gehirnaktivität während des Schlafs? Erst jüngste wissenschaftliche Untersuchungen gehen dieser Frage genauer nach und bieten faszinierende Erkenntnisse bezüglich der Hirnkomplexität und dem Zustand der sogenannten Kritikalität im Gehirn, die sich altersabhängig zeigen. Diese Entdeckungen eröffnen neue Perspektiven in Bezug auf die Nutzung von Koffein, Schlafqualität und altersbedingte Veränderungen im Gehirn. Im Fokus steht dabei die Analyse von Elektroenzephalogramm-Daten (EEG), die wertvolle Einblicke in die elektrische Aktivität des Gehirns bieten, während wir schlafen.

Eine aktuelle Studie mit 40 Probanden, verteilt auf zwei Altersgruppen – junge Erwachsene zwischen 20 und 27 Jahren sowie Menschen im mittleren Alter von 41 bis 58 Jahren – zeigte auf, dass die Einnahme von 200 mg Koffein, etwa die Menge aus zwei Tassen Kaffee, signifikante Veränderungen in der Komplexität und Kritikalität der Hirnsignale während des Schlafs hervorrief. Dabei enthüllten die Forschenden, dass Koffein die Gehirndynamik insbesondere in der Non-REM-Schlafphase verstärkt und zu einem Zustand führt, welcher näher an den sogenannten kritischen Punkt heranrückt – ein neurophysiologischer Zustand, der auf eine optimale Balance zwischen Ordnung und Zufälligkeit hindeutet und für effiziente Informationsverarbeitung steht. Diese kritische Dynamik beschreibt den Zustand am Rande zwischen Chaos und vollständiger Ordnung, eine Art „sweet spot“ des Gehirns, in dem es flexibel und reaktionsfähig bleiben kann. Der kritische Zustand ist für zahlreiche kognitive Prozesse förderlich, da er Anpassungsfähigkeit, Effizienz und Verarbeitungskapazität optimiert. Im Schlaf befindet sich das Gehirn normalerweise in einem eher geordneten, weniger komplexen Zustand, vor allem in der Tiefschlafphase.

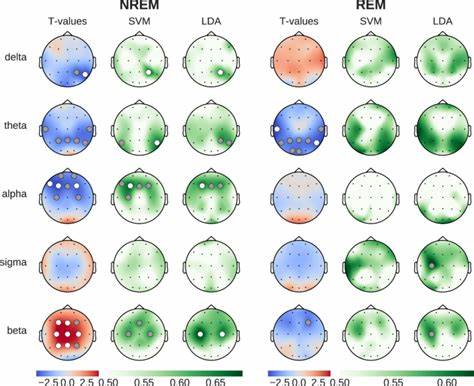

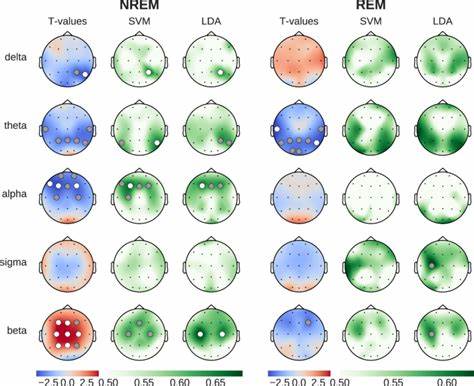

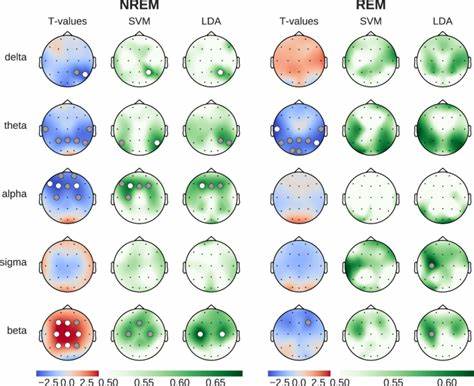

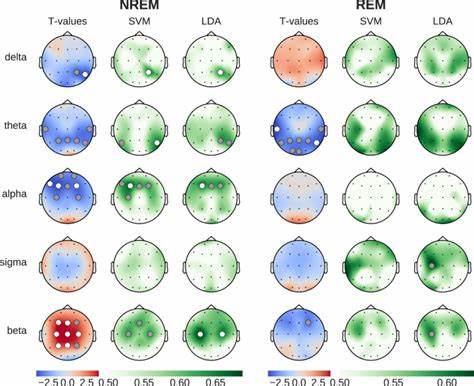

Die neuen Befunde zeigen nun, dass Koffein den Schlaf in Richtung eines aktiveren, komplexeren Gehirnzustands verändert und damit eine Verringerung der konventionellen Schlafqualität bewirken könnte. Die Untersuchung der EEG-Daten erfolgte dabei mit verschiedenen Methoden, um sowohl die periodischen Gehirnaktivitäten, also typischen Frequenzmuster wie Delta-, Theta- oder Beta-Wellen, als auch die nicht-periodischen Komponenten zu analysieren. Insbesondere die Korrektur der sogenannten 1/f-Komponente im Leistungsspektrum des EEGs ermöglichte es, zwischen Rhythmus-gebundenen und aperiodischen, also rauschähnlichen Signalen zu unterscheiden. Diese genauere Betrachtung zeigte, dass Koffein die Steilheit dieser 1/f-Komponente flacht, was auf eine Verschiebung des Gleichgewichts zwischen neuronaler Erregung und Hemmung – bekannt als Excitation-Inhibition-Balance – hin zu mehr Erregung hindeutet. Diese Erregungssteigerung kann unter anderem durch die blockierende Wirkung von Koffein auf Adenosinrezeptoren erklärt werden, denn Adenosin wirkt normalerweise hemmend auf neuronale Aktivität und fördert das Schlafbedürfnis.

Zu den beobachteten Veränderungen gehören ein Rückgang der Leistung in niedrigen Frequenzbändern wie Delta und Theta während des Non-REM-Schlafs, gekoppelt mit einem Anstieg von Beta-Frequenzen. Diese Modifikationen spiegeln wahrscheinlich die beeinträchtigte Fähigkeit des Gehirns wider, in den erholsamen Tiefschlaf überzugehen. Neben diesen klassischen EEG-Messgrößen stellten die Forscher außerdem fest, dass verschiedene Maße der Signalentropie und Komplexität, etwa die Sample Entropy oder die Lempel-Ziv-Komplexität, deutlich erhöht sind. Höhere Entropie steht für zunehmende Unvorhersehbarkeit oder Vielfalt im EEG-Signal, während eine erhöhte Lempel-Ziv-Komplexität auf eine größere Informationsvielfalt und weniger Wiederholungen hinweist. Diese Parameter verdeutlichen den Grad der dynamischen Komplexität im Gehirn und somit dessen Flexibilität und Reaktivität.

Das spannendste Ergebnis ist jedoch die altersabhängige Wirkung von Koffein, vor allem während der REM-Schlafphase. Junge Erwachsene zeigten mit der Koffeinaufnahme in dieser Phase signifikante Erhöhungen in EEG-Komplexitätsmaßen, während diese Effekte bei mittleren Altersgruppen weitgehend ausblieben. Dies könnte mit altersbedingt veränderter Dichte und Sensitivität der Adenosin-A1-Rezeptoren zusammenhängen, die mit fortschreitendem Alter abnimmt. Die verminderte Rezeptorverfügbarkeit könnte die Wirksamkeit von Koffein in älteren Gehirnen abschwächen und so weniger ausgeprägte Veränderungen der Hirndynamik bedingen. Diese Unterschiede haben weitreichende Implikationen.

Zum einen legt die Forschung nahe, dass jüngere Menschen auf Koffein sensibler reagieren, was zu einer stärkeren Verlagerung des Gehirns in aktivere Zustände während des Schlafs führt – möglicherweise auf Kosten der Erholung und Regeneration im Schlaf. Zum anderen zeigt sich, dass die natürlichen Alterungsprozesse schon eine gewisse Verschiebung der Hirndynamik hin zu mehr Komplexität und flacheren 1/f-Spektren bewirken, was die Wirkung von Koffein eventuell teilweise überlagert oder abschwächt. Neben der Auseinandersetzung mit der differenzierten Wirkung von Koffein während NREM- und REM-Schlaf wurde in der Studie auch untersucht, inwiefern die Veränderungen auf tatsächliche Veränderungen in der Schlafarchitektur zurückzuführen sind. Da Koffein bekanntermaßen Schlaflatenzen erhöht und die Dauer von Tiefschlafphasen vermindert, könnte dies durch eine veränderte Zusammensetzung der Schlafstadien eine Rolle spielen. Kontrollanalysen zeigten jedoch, dass die beobachteten EEG-Veränderungen nicht ausschließlich auf unterschiedliche Anzahl von Schlafphasen-Epochen zurückzuführen sind, sondern vielmehr einen direkten Einfluss auf die neuronale Dynamik widerspiegeln.

Aus neurobiologischer Sicht ist das Zusammenspiel von Koffein und Schlaffundiert in seiner Wirkung vor allem auf die Blockade von Adenosin-Rezeptoren, welche für den Schlafdruck verantwortlich sind. Da Adenosin während wach bleiben akkumuliert und dafür sorgt, dass das Gehirn nachts effektiv herunterfährt, führt dessen Hemmung durch Koffein zu einer verringerten Schlafbereitschaft. Dieser Einfluss auf neurochemischer Ebene korrespondiert mit den beobachteten elektrischen Veränderungen im EEG. Koffein kann darüber hinaus auch das Gleichgewicht von Neurotransmittern wie Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin sowie hemmenden GABA- und erregenden Glutamat-Systemen beeinflussen, was wiederum die Komplexität der Hirnsignale beeinflussen kann. Die Ergebnisse werfen zudem Fragen zur praktischen Anwendung und zum richtigen Umgang mit Koffein auf.

Die breit angelegte Erhöhung der Gehirnkomplexität und der Annäherung an kritische Zustände während des Schlafs – vor allem in jüngeren Menschen – könnte die Schlafqualität negativ beeinflussen und den erholsamen Effekt von Schlaf reduzieren. Dies untermauert Empfehlungen, ab einem gewissen Zeitpunkt am Abend keinen Kaffee mehr zu konsumieren, um Schlafstörungen zu vermeiden. Für ältere Menschen ist die Wirkung dagegen offenbar geringer, was zum Beispiel im Kontext von altersbedingtem Schlafmangel oder der Einnahme von Medikamenten berücksichtigt werden kann. Darüber hinaus eröffnen die Erkenntnisse interessante Perspektiven für gesundheitliche Fragestellungen rund um neurodegenerative Erkrankungen und Schlafstörungen. Da Koffein neuroprotektive Effekte zeigt und mit einem reduzierten Risiko für Krankheiten wie Parkinson in Verbindung gebracht wird, ist es wichtig, ein tieferes Verständnis zu entwickeln, wie Koffein-basierte Modulationen der Hirndynamik sich auf Krankheitsprozesse auswirken.

Gleichzeitig müssen die möglichen negativen Konsequenzen für den Schlaf eingeordnet werden, denn schlechter Schlaf wiederum ist mit einem höheren Risiko für diverse chronische Erkrankungen assoziiert. Aus methodischer Sicht ist hervorzuheben, dass die Studie nicht nur klassische Power-Spektrumanalysen nutzte, sondern innovative Ansätze wie die Trennung von periodischen und aperiodischen Spektralkomponenten und den Einsatz verschiedener Entropie- und Komplexitätsmetriken einsetzte. Diese multifaktorielle Herangehensweise bietet ein umfassenderes Bild der Hirndynamik unter Koffein-Einfluss und eröffnet neue Wege zur Bewertung von neuronalen Zuständen im Schlaf. Zusätzlich ergänzten maschinelle Lernverfahren die Analyse, indem sie die Unterscheidbarkeit von Koffein- versus Placebo-Zuständen auf Basis der EEG-Merkmale quantifizierten und die wichtigsten Merkmale für diese Differenzierung identifizierten. Dabei erwiesen sich insbesondere die Komplexitätsmaße als aussagekräftiger als konventionelle Spektralmaße.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Koffein signifikante, altersabhängige Veränderungen in der Komplexität und Kritikalität der Gehirnaktivität während des Schlafs hervorruft, mit stärkerer Wirkung während des Non-REM-Schlafs und vermehrt in jungen Erwachsenen. Diese Erkenntnisse tragen entscheidend zum Verständnis der neurophysiologischen Auswirkungen von Koffein bei und zeigen, wie eng Schlaf, Gehirnzustände und Alterungsprozesse miteinander verknüpft sind. Für Koffeinkonsumenten bedeutet dies, dass insbesondere der Zeitpunkt des Konsums und das individuelle Alter in Bezug auf Schlafqualität und kognitive Funktionen berücksichtigt werden sollten. In einer Gesellschaft, die von Leistungsdruck und wachsender Verfügbarkeit koffeinhaltiger Produkte geprägt ist, gewinnt das Bewusstsein für diese subtilen neurophysiologischen Effekte an Bedeutung. Die zukünftige Forschung könnte daran anknüpfen, weitere Mechanismen auf zellulärer Ebene zu entschlüsseln, die klinische Relevanz in bestimmten Bevölkerungsgruppen untersuchen sowie Strategien entwickeln, um die positiven Effekte von Koffein zu maximieren und negative Auswirkungen auf den Schlaf zu minimieren.

So würde ein intelligent gesteuerter Koffeinkonsum helfen, die Balance zwischen Wachheit und erholsamem Schlaf zu erhalten und die Gesundheit im Alter nachhaltig zu fördern.