In der Welt der Datenbanktechnologien spielen Speicher-Engines eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, wie Daten performant, zuverlässig und effizient abgelegt und abgerufen werden können. Besonders im Bereich von Key-Value-Stores haben sich verschiedene Speicher-Engines etabliert, die sich je nach Anwendungsfall und Anforderungen unterschiedlich gut eignen. Zwei der prominentesten Vertreter in diesem Umfeld sind RocksDB und LMDB. Beide Lösungen wurden für spezielle Einsatzzwecke konzipiert und bieten unterschiedliche Vorteile, die es zu berücksichtigen gilt. Im Folgenden wird ein detaillierter Vergleich dieser beiden Speicher-Engines vorgenommen, der technische Details, Architekturprinzipien sowie Praxisbeispiele umfasst und somit eine solide Grundlage für die Entscheidung zwischen RocksDB und LMDB bietet.

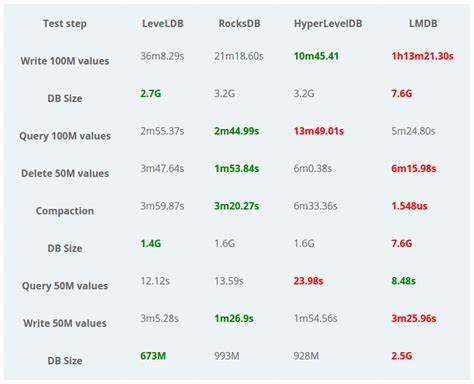

RocksDB ist eine von Facebook entwickelte, auf LevelDB basierende Speicher-Engine, die vor allem für den Einsatz in großen, verteilten Systemen optimiert wurde. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Schreibgeschwindigkeit, die Unterstützung von Multi-Threading und effizientes Management großer Datenmengen aus. Die Architektur von RocksDB nutzt ein Log-Structured Merge-Tree (LSM-Tree) Modell, das speziell auf schnelle Schreiboperationen ausgelegt ist. Dieses Modell schreibt neue Daten zunächst sequentiell in log-artige Dateien und führt im Hintergrund periodische Zusammenführungen (Compactions) durch, um die Datenstruktur zu optimieren und die Lesegeschwindigkeit zu verbessern. LMDB hingegen ist eine von Oracle entwickelte Speicher-Engine, die sich grundlegend von RocksDB unterscheidet.

LMDB arbeitet mit einer B-Tree-basierten Architektur und verwendet Memory-Mapped Files, was bedeutet, dass die Daten direkt im virtuellen Adressraum der Anwendung gemappt werden. Diese Technik ermöglicht extrem schnelle Lesezugriffe, da Systemaufrufe für Leseoperationen entfallen und die Daten direkt im Speicher verarbeitet werden können. LMDB ist zudem vollständig transaktional und bietet eine sehr hohe Datenintegrität, da es Copy-on-Write-Mechanismen einsetzt, die die Konsistenz auch bei unerwarteten Ausfällen gewährleisten. Ein wichtiger Unterschied zwischen RocksDB und LMDB besteht in der Art, wie sie Schreib- und Leseoperationen handhaben. RocksDB ist für Szenarien mit einer hohen Anzahl an Schreibzugriffen optimiert.

Dank seines LSM-Tree-Designs werden Schreiboperationen sequentiell ausgeführt, was zu sehr geringen Latenzzeiten führt. Die Background-Compactions sorgen dafür, dass die Daten langfristig gut lesbar bleiben, können jedoch in einigen Fällen zu Leistungsschwankungen führen, insbesondere unter hoher Last. LMDB hingegen ist darauf ausgelegt, besonders schnelle und konsistente Lesezugriffe zu bieten. Da es transaktionale Konsistenz auf Datenebene gewährleistet und Multi-Version Concurrency Control (MVCC) unterstützt, können mehrere Lese- und Schreibprozesse gleichzeitig ohne Konflikte ausgeführt werden. Allerdings können Schreiboperationen in LMDB blockierend sein, wenn mehrere Schreibprozesse parallel stattfinden, da LMDB nur einen einzigen Schreibschritt gleichzeitig unterstützt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Ressourcennutzung und Skalierbarkeit. RocksDB benötigt mehr Speicher und Platz, da es write-amplification und temporäre Dateien erzeugt, aber es skaliert hervorragend mit mehreren CPU-Kernen und kann deshalb in verteilten Systemen und unter hoher Parallelität seine Stärken ausspielen. LMDB hingegen ist extrem ressourceneffizient, da es Memory-Mapped Files nutzt, wodurch weniger Speicherkopien und geringerer Overhead entstehen. Dies macht LMDB zur idealen Wahl in eingebetteten Systemen oder Szenarien mit begrenzten Hardwareressourcen. Aufgrund seiner Architektur ist LMDB allerdings in der maximalen Datenbankgröße durch die Adressierbarkeit des Systems beschränkt, wohingegen RocksDB nahezu unbegrenzt skalierbar ist.

Der Einsatzbereich ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. RocksDB findet sich häufig in hoch skalierbaren Backend-Systemen, die eine hohe Verfügbarkeit und schnelle Schreiboperationen erfordern. Beispielsweise nutzen gängige verteilte Systeme und Big-Data-Lösungen RocksDB als persistente Schicht für Logging, Metadaten oder Zwischenspeicherung. LMDB hingegen wird oft in sicherheitskritischen Anwendungen sowie in Systemen eingesetzt, bei denen Datenintegrität und schnelle Read-Optimierung im Vordergrund stehen, wie etwa bei kryptographischen Anwendungen, eingebetteten Geräten oder in Datenbanken, die stark auf schnelles Caching angewiesen sind. Die Stabilität und Wartbarkeit der beiden Speicher-Engines sind ebenfalls von Interesse.

LMDB ist bekannt für seine Einfachheit und Robustheit, da sein Codebase sehr klar strukturiert und seit Jahren stabil ist. Die Verwendung von Memory-Mapped Files zusammen mit dem Copy-on-Write-Mechanismus sorgt für eine sehr zuverlässige Datenhaltung. RocksDB bietet aufgrund seiner Komplexität mehr Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, was allerdings den Aufwand bei der Wartung und beim Tuning erhöht. Die Vielzahl an Konfigurationsparametern erfordert erfahrene Entwickler, die wissen, wie man die Engine optimal auf die jeweilige Anwendung zuschneidet. Im Bereich der Community und Dokumentation weisen beide Projekte aktive Entwicklergemeinschaften auf.

RocksDB wird von Facebook und der Open-Source-Community intensiv weiterentwickelt und profitiert von einer großen Nutzerbasis, die regelmäßige Updates, Bugfixes und neue Features bereitstellt. LMDB wird ebenfalls aktiv gepflegt und hat sich in verschiedenen sicherheitsrelevanten Projekten etabliert. Die Dokumentation beider Engines ist gut strukturiert, wobei RocksDB häufig umfassendere Tutorials und Beispiele für Integration in komplexe Systeme bietet. Die Lizenzierung ist ein weiterer Punkt, der bei der Wahl zwischen RocksDB und LMDB berücksichtigt werden sollte. RocksDB wird unter der Apache-2.

0-Lizenz veröffentlicht, die eine breite kommerzielle Nutzung ermöglicht und relativ wenig Restriktionen mitbringt. LMDB wiederum steht unter einer OpenLDAP- bzw. Open-Source-Lizenz, die ebenfalls die kommerzielle Nutzung gestattet, jedoch im Einzelfall je nach Projekt besser geprüft werden sollte. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Wahl zwischen RocksDB und LMDB stark von den individuellen Anforderungen abhängt. Für Projekte, die eine hohe Schreibleistung, Skalierbarkeit und Verträglichkeit mit komplexen verteilten Systemen benötigen, ist RocksDB meist die erste Wahl.

Die Engine punktet mit Flexibilität und Geschwindigkeit in schreibintensiven Workloads. Möchte man hingegen eine extrem schnelle Leseengine mit hoher Konsistenz und Datenintegrität, die wenig Ressourcen benötigt und auf einfachen Embedded-Systemen gut funktioniert, ist LMDB die bessere Option. Die Entscheidung sollte daher immer im Kontext der Projektziele, Infrastruktur und zukünftigen Wartbarkeit getroffen werden. Die Entwicklungen im Bereich der Speicher-Engines schreiten stetig voran, und sowohl RocksDB als auch LMDB werden kontinuierlich weiterentwickelt. Neue Features, Verbesserungen bei Performance und Sicherheit sind zu erwarten, weshalb es sich lohnt, die beiden Technologien auch langfristig im Auge zu behalten.

Für Entwickler und Unternehmen bedeutet dies, sich regelmäßig mit den neuesten Versionen und Best Practices auseinanderzusetzen, um die optimale Speicher-Engine für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählen und damit die Grundlage für leistungsfähige und zuverlässige Datenbanksysteme zu schaffen.