Im Dezember 2001 ereignete sich in dem kleinen georgischen Dorf Lia ein folgenschwerer radiologischer Unfall, der weitreichende Konsequenzen für die betroffenen Menschen und die regionale Sicherheit hatte. Dieser Unfall, der heute als Lia-Strahlenkatastrophe bekannt ist, ist ein Lehrstück über die Risiken, die verwaiste strahlenaktive Quellen aus der Zeit der Sowjetunion darstellen. Obwohl die eigentliche Strahlenquelle schon Jahrzehnte zuvor hergestellt wurde, führte das Fehlen von ordnungsgemäßer Kennzeichnung und sicherem Lagerungsmanagement zu dramatischen gesundheitlichen Folgen für drei ahnungslose Dorfbewohner. Das Ereignis gab zudem wichtige Impulse für die internationale Zusammenarbeit bei der Kontrolle und Sicherung von radioaktivem Material, das aufgrund des Zerfalls der Sowjetunion teils unzugänglich und unkontrolliert geblieben war. Die Hintergründe der Strahlenquelle führen zurück in die frühen 1980er Jahre, als für die Region um den Enguri-Staudamm in Georgien mehrere Sendezellen und Relaisstationen gebaut wurden, um eine stabile Kommunikation zwischen dem Enguri- und dem noch im Bau befindlichen Hudoni-Staudamm zu gewährleisten.

Aufgrund der abgelegenen Lage dieser Kommunikationsstellen war eine zuverlässige Stromversorgung nicht durch das reguläre Netz gewährleistet. Deshalb wurden dort sogenannte Radioisotopen-Stromgeneratoren (RTGs, Radioisotope Thermoelectric Generators) installiert, die aus Strontium-90 betrieben wurden. Diese RTGs waren sogenannte Beta-M-Typen, welche durch den radioaktiven Zerfall von Strontium-90 elektrische Energie erzeugten und dabei eine hohe Strahlenaktivität aufwiesen, die ursprünglich im Bereich von etwa 1295 bis 1480 Terabecquerel lag. Die Geräte waren robust konstruiert, bestehend aus einem zylindrischen Kern mit dem radioaktiven Material, umgeben von einem stabilen Gehäuse. Design und Funktion sollten eine sichere, autonome Energieversorgung auch in abgelegenen Gebieten ermöglichen.

Doch mit der Unabhängigkeit Georgiens Anfang der 1990er Jahre wurde der Bau des Hudoni-Staudamms gestoppt, die Relaisstationen und ihre RTGs gerieten in Vergessenheit und wurden später demontiert. Im Zuge dieser Demontagen wurden mehrere RTG-Quellen entfernt und gingen verloren – sogenannte „verwaiste Quellen“, die weder markiert noch gesichert waren. Zwischen 1998 und 2001 wurden sechs solcher Quellen wiederentdeckt, ohne dass es zu Unfällen kam. Dann jedoch führte die Auffindung von zwei weiteren verlassenen RTG-Kernen in der Nähe von Lia im Dezember 2001 zu einem tragischen Unglück. Die Wiederentdeckung dieser Quellen erfolgte in einem ungesicherten Zustand: Es waren jeweils nur noch die ungeschützten Kernzylinder übrig, die etwa die Größe von 10 mal 15 Zentimetern hatten und zwischen 8 und 10 Kilogramm wogen, aber eine extrem hohe Strahlungsdosis von etwa 4,6 Sievert pro Stunde am Oberflächenkontakt aufwiesen.

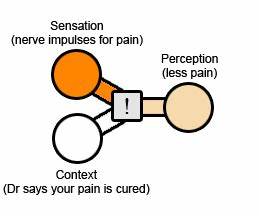

Die fatalen Folgen der unvorsichtigen Annäherung wurden durch drei Männer aus dem Dorf Lia verursacht, die in der Nähe des Enguri-Stausees Holz für den Winter sammelten. Die Männer fanden die offensichtlich aus Metall bestehenden, aber unmarkierten und erhitzten Quellen, deren unmittelbare Umgebung erhitzt und vom Schnee freigehalten war. Unwissend nutzten sie die Wärme dieser Objekte als Heizung, trugen sie sogar dicht am Körper, während sie in der kalten Nacht ihr Lager aufschlugen. Der Kontakt mit solch starken ionisierenden Strahlen führte rasch zu Symptomen der akuten Strahlenkrankheit, wobei Erbrechen bereits innerhalb weniger Stunden auftrat. Das Entsetzen nahm noch zu, als sich die Zustand der Männer in den folgenden Tagen deutlich verschlechterte.

Die ungewöhnlichen Symptome wie Hautrötungen, Verbrennungen, starker Haarausfall und schließlich tiefe Gewebeschäden bewiesen die verheerenden Auswirkungen der Strahlenexposition. Die Reaktion des Gesundheitssystems vor Ort war erschwert, denn weder die Betroffenen noch die lokalen Mediziner konnten anfangs die Ursache der Beschwerden identifizieren. Erst Wochen nach der Exposition wurden die Verletzten in Krankenhäusern außerhalb Georgiens behandelt, nachdem das georgische Gesundheitsministerium die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) um Hilfe bat. Die medizinische Betreuung der drei Patienten war äußerst komplex. Zwei der Männer erhielten aufgrund ihrer schweren Verletzungen spezialisierte Behandlungseinheiten in Russland und Frankreich.

Obwohl einer der Verletzten schließlich überlebte, starb der am meisten belastete Patient rund zweieinhalb Jahre nach der Strahlenexposition an den Folgen seiner Verletzungen, einschließlich einer durch Strahlung geschwächten Immunreaktion und schweren Herzschäden. Der dritte Patient erlitt vergleichsweise mildere Verletzungen und konnte nach kurzer stationärer Behandlung entlassen werden. Die Analyse der Strahlendosen mittels moderner Methoden ergab für die Betroffenen lokalisierte Dosen von bis zu 37 Gray, was vielfach über der tödlichen Schwelle für Gewebe liegt. Gleichzeitig hat der Abstand zur Quelle und die Aufenthaltsdauer ihre individuellen Schädigungen stark beeinflusst. Diese MRT- und zytogenetischen Auswertungen unterstrichen die Gefahr durch verwaiste radioaktive Quellen, deren Handhabung ohne ausreichende Sicherheitskennzeichnung und Aufklärung schwerwiegende gesundheitliche Folgeschäden verursachen kann.

Parallel zu den medizinischen Herausforderungen enthielt das Management des Unfalls logistische und sicherheitstechnische Hürden. Die Bergung der hochradioaktiven Quellen war wegen ungünstiger Wetterbedingungen, schwieriger geographischer Lage und fehlender geeigneter Ausrüstung eine riskante Operation. Die georgische Regierung arbeitete eng mit der IAEA zusammen, die Experten entsandte, um den sicheren Transport der Quellen zu gewährleisten. Spezielle Behälter mit neun Zentimetern Bleischutz und ein modifizierter LKW dienten dazu, die gefährlichen Strukturen möglichst unversehrt aus dem Waldgebiet zu bergen. Präzise Planungen, die Rotation von Handhabungspersonal mit begrenzter Aufenthaltszeit in unmittelbarer Nähe zur Strahlenquelle, sowie die kontinuierliche Überwachung der Strahlenbelastung sorgten am Ende für einen erfolgreichen Einsatz.

Trotz widriger Umstände konnten die Quellen geborgen und an einen permanenten, sicheren Lagerstandort gebracht werden, sodass keine weitere Gefahr mehr von ihnen ausging. Die erfolgreiche Bergung wurde international als positive Leistung im Umgang mit verwaisten Strahlenquellen bewertet. Die Lia-Katastrophe verdeutlicht jedoch, dass trotz der positiven Bergungsaktion die Risiken durch vernachlässigte, verwaiste radioaktive Materialien global weiterhin bestehen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren viele Industriestandorte, militärische Anlagen und Infrastrukturprojekte ungenügend gesichert. Georgia allein verzeichnete laut IAEA Berichten zwischen 1991 und 2006 die Sicherung von etwa 300 solcher verwaister Quellen.

Die Lia-Affäre zeigte exemplarisch, welche verheerenden Folgen der Mangel an Kennzeichnung und Kontrolle haben kann. Aus dem Fall wurden wichtige Lehren für die öffentliche Sicherheit, das Gesundheitssystem und die internationale Zusammenarbeit gezogen. Die IAEA hob hervor, dass die Schulung von medizinischem Personal zu Symptomen ionisierender Strahlenexposition verbessert werden muss, um Frühdiagnosen zu ermöglichen. Bekanntlich erfolgte die initiale Fehldiagnose des ersten behandelnden Arztes vor Ort teilweise deshalb, weil der Patient wesentliche Informationen, wie den Kontakt mit einem unbekannten „wärmenden“ Metallgegenstand, zurückhielt. Darüber hinaus unterstrich die Lia-Katastrophe die Bedeutung von transparentem und umfassendem Management radioaktiver Quellen, insbesondere jener, die im Rahmen von Forschung, Industrie oder militärischen Einrichtungen eingesetzt wurden.

Systeme für Rückverfolgbarkeit, sichere Lagerung und Umweltkontrolle sind unabdingbar, um nachträgliche Risiken so gering wie möglich zu halten. Auf politischer Ebene führte der Vorfall zu verstärkten Bemühungen um die Entsorgung, Sicherung und Dokumentation radioaktiver Materialien nicht nur in Georgien, sondern international. Der Unfall ist auch ein mahnendes Beispiel für die Gefahren, die von sogenanntem „orphaned radioactive sources“ ausgehen – also frei zugänglichen, verwaisten Radioquellen, die nicht mehr kontrolliert oder markiert sind. Solche Quellen können durch Diebstahl, unsachgemäße Entsorgung oder aus Unwissenheit in Umlauf kommen und erhebliche Strahlengefährdungen hervorrufen. Die Lia-Tragödie machte dies schmerzlich deutlich und motivierte die internationale Nukleargemeinschaft zur Verbesserung der globalen Sicherheitssysteme.

Abschließend zeigt die Lia-Strahlenkatastrophe, wie Vergangenheit und Gegenwart eng verbunden sind. Die radioaktiven Quellen, die eigentlich für Energieversorgung in schwer zugänglichen Regionen konstruiert wurden, verloren über Jahre ihre Überwachung, wurden vergessen, und wurden zur tödlichen Falle für drei Männer. Heute steht Georgien und die Weltgemeinschaft weiterhin vor der Herausforderung, alte Belastungen zu identifizieren, sicher zu bergen und Mensch sowie Umwelt vor den schwerwiegenden Folgen von Strahlenunfällen zu schützen. Die Lia-Katastrophe bleibt somit ein relevanter Fall, um Bewusstsein zu schaffen, Prävention zu stärken und die internationale Kooperation bei der nuklearen Sicherheit weiter auszubauen.