In Großbritannien hat die Labour-Partei unter der Führung von Premierminister Keir Starmer eine umfangreiche Strategie zur Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Wirtschaft und öffentliche Dienstleistungen ins Leben gerufen. Das Ziel besteht darin, das Land als führenden Standort für technologische Innovationen zu etablieren und die Wirtschaft durch KI-getriebene Produktivitätssteigerungen nachhaltig anzukurbeln. Doch das ambitionierte Vorhaben gerät zunehmend ins Stocken, da sowohl die praktische Umsetzung als auch die öffentliche Wahrnehmung der Technologie auf erhebliche Herausforderungen stoßen. Die Regierung hat bereits eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, darunter massive Investitionen in Datenzentren und den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Diese Rechenzentren sollen die Grundlage dafür schaffen, leistungsfähige KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben.

Dabei setzt die Labour-Partei vor allem auf sogenannte „Frontier“-KI-Systeme, also besonders fortschrittliche und leistungsfähige Modelle, die das Potenzial haben, Prozesse radikal zu verändern. Finanzministerin Rachel Reeves hat im Rahmen des Haushaltsplans rund 3,25 Milliarden Pfund zur Modernisierung öffentlicher Dienste reserviert, wobei KI eine zentrale Rolle bei der Reformierung von Bereichen wie dem Passamt, der medizinischen Terminvergabe oder der Bescheinigung sozialer Leistungen spielt. Trotz dieser ambitionierten Pläne zeigen Umfragen und Studien eine deutliche Diskrepanz zwischen der Begeisterung der Regierung und der Skepsis der Bevölkerung. Untersuchungen des Ada Lovelace Instituts, YouGov und KPMG verdeutlichen, dass viele Bürgerinnen und Bürger KI mit negativen Erfahrungen verbinden – etwa durch Betrugsversuche, die Verbreitung von Fehlinformationen oder die Manipulation durch Deepfakes. Das Misstrauen steigt insbesondere gegenüber dem Einsatz von KI in sensiblen Bereichen wie der Bewertung von Sozialleistungen, wo die Ablehnungsquote skeptischer Stimmen in den letzten zwei Jahren deutlich zugenommen hat.

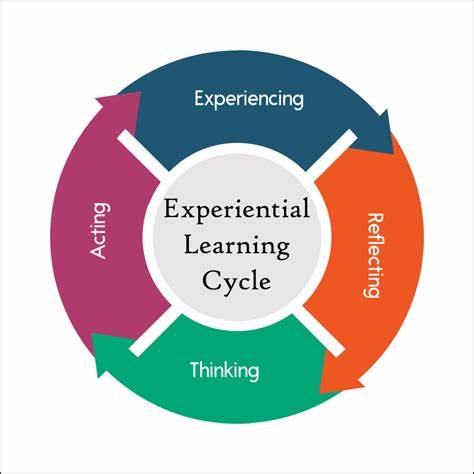

Experten unterstreichen, dass in Großbritannien bislang eher „breit, aber oberflächlich“ KI-Lösungen implementiert wurden. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bemühen sich zwar, KI einzuführen, jedoch fehlt es vielfach an konkretem und praxisnahem Know-how. Die Nachfrage besteht vor allem nach klaren Leitlinien, wie KI-Implementierungen sicher, fair und vertrauenswürdig gestaltet werden können. Der Begriff „mainlining AI into the veins of the nation“, mit dem die Regierung ihre Vision beschreibt, erscheint vielen Bürgern hingegen zu abstrakt und fern ihrer Lebensrealität. Politiker von Labour erkennen die Notwendigkeit, die Kommunikation zu verbessern und den Fokus stärker auf den direkten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger zu legen.

So setzt der Abgeordnete Kanishka Narayan in seiner walisischen Heimat auf die Schaffung von Technologiearbeitsplätzen, um die regionalen Wirtschaftsperspektiven zu verbessern und mehr Menschen als aktive Teilnehmer an der KI-Transformation zu gewinnen. Gleichzeitig warnen Vertreter aus strukturschwachen Gebieten wie Peterborough davor, dass sich eine Kluft auftut, wenn die Menschen die Entwicklungen nicht mitgestalten können und das Gefühl haben, außen vor zu bleiben. Die Frage der lokalen Akzeptanz ist auch ein zentrales Thema in Regionen, die Datenzentren beherbergen sollen. Diese Infrastrukturprojekte werden oft in ehemaligen Industriegebieten angesiedelt, in denen die Labour-Partei historisch stark ist und sich für den Wiederaufbau engagiert. Doch die wirtschaftlichen Vorteile, darunter zeitlich begrenzte Arbeitsplätze während des Baus oder langfristige Gewinnbeteiligungen, kommen vor Ort häufig nicht wie erhofft an.

So beklagt sich der Abgeordnete Ian Lavery aus Northumberland, dass seine Wähler kaum Nutzen aus den milliardenschweren Investitionen ziehen. Stattdessen sehen viele die Rechenzentren als „Black Boxes“, die den Gemeinschaften gegenüber verschlossen bleiben und deren Bedeutung sie nicht nachvollziehen können. Die Herausforderung für die Regierung besteht deshalb darin, die enormen Investitionen über bloße Infrastrukturprojekte hinaus in konkrete Verbesserungen im Alltag der Menschen zu verwandeln. Nur wenn Bürgerinnen und Bürger unmittelbar von KI-Anwendungen profitieren und diese als vertrauenswürdig wahrnehmen, kann das Potenzial der Technologie als Motor für Wachstum und gesellschaftlichen Zusammenhalt voll ausgeschöpft werden. Fachleute und Kritiker raten dazu, den Fokus von der Entwicklung immer größerer, zentraler KI-Modelle hin zu kleineren, spezialisierten Systemen zu verlagern und den Weg für Open-Source-Technologien zu ebnen.

Solche Anwendungen könnten einen praktischen Nutzen entfalten, der über die großen Schlagzeilen hinausgeht und zur Akzeptanz im breiten Bevölkerungsspektrum beiträgt. Auch das Thema KI-Vertrauen und Absicherung wird immer wichtiger: Unternehmen und öffentliche Institutionen benötigen verlässliche Standards und Zertifizierungen, damit Datenschutz, Sicherheit und Fairness gewährleistet sind. Darüber hinaus zeigt sich, dass viele Beschäftigte in eher ländlichen und weniger technisierten Regionen mit Sorgen auf die Veränderung blicken. Befürchtungen hinsichtlich Arbeitsplatzverlusten, des Schutzes der Privatsphäre und der Auswirkungen auf das tägliche Leben prägen die Debatte. Die Labour-Partei steht vor der Aufgabe, diese Ängste ernst zu nehmen, ihnen entgegenzuwirken und gleichzeitig die Vorteile zu kommunizieren.

Nur so kann sie der aufstrebenden rechtspopulistischen Reform-Partei entgegentreten, die in den letzten Kommunalwahlen überraschende Wahlerfolge verzeichnen konnte und gerade in den betroffenen Regionen mit einfachen, technologie-skeptischen Botschaften Boden gewinnt. Die kommenden Monate werden für Labour entscheidend sein. Gleichzeitig mit London Tech Week und dem geplanten Industriestandard präsentiert die Regierung wichtige Neuigkeiten und Investitionen, mit denen sie ihre Führungsrolle im KI-Bereich untermauern möchte. Die Hoffnung ist, dass durch Smart Public Services sichtbare Verbesserungen die Menschen überzeugen und das gesellschaftliche Vertrauen in die Technologie wächst. Allerdings mahnen Wissenschaftler und Technologieforscher zur Vorsicht.

Digitale Transformation sei komplex, teuer und zeitaufwändig, warnt beispielsweise Gina Neff vom Minderoo Centre for Technology and Democracy. Die Erfahrungen aus Großbritannien und den USA zeigen, dass auch hochkarätige Verträge, etwa mit der Firma Palantir beim NHS, oft nicht die erhoffte Effizienzsteigerung bringen. Somit steht die Labour-Regierung vor der Herausforderung, nicht nur in neue Technologien zu investieren, sondern deren Mehrwert auch praktisch und messbar zu realisieren. Die Einführung eines Marktes für KI-Absicherung könnte ein Meilenstein sein, um Vertrauen und Qualitätssicherung anhand transparenter Kriterien zu schaffen. Gleichzeitig braucht es eine stärkere Einbindung der lokalen Gemeinschaften in die Gestaltung von KI-Infrastrukturen.