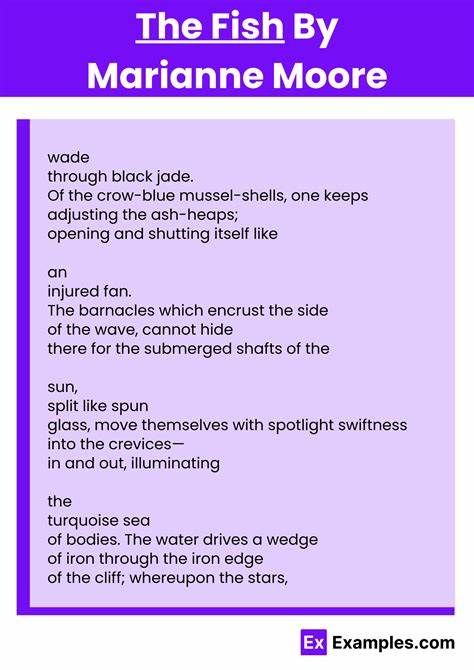

Poesie ist eine besondere Form des Ausdrucks, die weit über das bloße Erzählen von Geschichten oder Schönheiten hinausgeht. Sie besitzt die Kraft, unsere Wahrnehmung und unser Denken auf tiefgreifende Weise zu verändern. Marianne Moores Gedicht „The Fish“ zeigt exemplarisch, wie Poesie zu einem Werkzeug wird, das uns befähigt, die Welt klarer und vielschichtiger zu sehen. Dabei verbindet Moore auf einzigartige Weise künstlerische Sensibilität mit wissenschaftlicher Genauigkeit – eine Kombination, die das Gedicht aus der Masse heraushebt und ihm eine zeitlose Relevanz verleiht. Das Gedicht ist nicht nur eine Hommage an das Leben unter Wasser, sondern auch ein Aufruf zur achtsamen Betrachtung der Natur und ihres zerbrechlichen Zustands.

„The Fish“ lädt Leserinnen und Leser zu einer sinnlichen Reise unter die Wasseroberfläche ein. Moore macht Sprache zum Instrument, das so präzise arbeitet wie ein Mikroskop und zugleich die Folgen erkundet, die das Verzagen der Natur mit sich bringt. Die poetischen Bilder sind sorgfältig gewählt und erinnern an die Beobachtungen eines Biologen, der die Details der Meereswelt mit scharfem Blick erfasst. Gleichwohl hat das Gedicht eine künstlerisch-ästhetische Dimension: Die Beschreibungen von „sonnengesplittertem Glas“ oder „rosa Reiskörnern“ erzeugen lebendige Visualisierungen, die das Leben und die Bewegung unter Wasser lebendig machen, ohne dabei in blumige Metaphern zu verfallen. Vielmehr ermöglichen sie ein präzises Sehen, das uns mit der Vielschichtigkeit dieses Ökosystems konfrontiert.

Die moderne Struktur des Gedichts spiegelt dabei die Dynamik des Meeres wider. Moores kunstvoller Umgang mit Rhythmus und Form wirkt wie das Schwellen und Fallen der Wellen oder der Verfall eines Riffs. Dieses Strukturprinzip fordert Geduld und eine bewusste Aufmerksamkeit von den Leserinnen und Lesern. Sie müssen in das „schwarze Jade“ des Gedichts eintauchen, die vielschichtige Sprache entschlüsseln und so Teil eines poetischen Experiments werden, das die Wahrnehmung neu kalibriert. In diesem Prozess erleben wir eine Art Sinnes- und moralische Erweckung; das Sehen wird zu einem Akt der Verantwortung.

Dabei geht es Moore nicht um reinen Naturalismus oder um bloße Dokumentation. Ihr Gedicht vermittelt fundamentalere Themen wie Widerstandskraft und Zerstörung, Schönheit und Krieg, Leben und Tod. Die beschriebenen Markierungen am Riff – etwa Brandspuren, Kratzer und die Spuren von menschlichen Eingriffen wie Dynamit – sind Sinnbilder für die Schäden, die unsere Umwelt erleidet. Das Gedicht erhebt sich hier zu einem stillen Appell, die verletzlichen Ökosysteme der Welt nicht als selbstverständlich anzusehen. Vielmehr fordert es uns dazu auf, sie genauer zu beobachten, zu fühlen und zu verstehen, um daraus Kraft für Veränderungen zu schöpfen.

Moores Sprache lotet damit die Möglichkeiten poetischer Wahrnehmung aus: Poesie wird hier zur „Kalibrierung“ der Sinne, zur Neuausrichtung unserer Fähigkeit, die Welt zu sehen und zu bewerten. Die Gedichte öffnen ein Fenster zu einer Realität, die oft verloren geht im Alltag der Oberfläche, zu einem tieferen Verständnis von Naturprozessen und der wechselseitigen Abhängigkeit von Lebewesen. Zugleich ist „The Fish“ eine Meditation über das Alter, den Verfall und die Fähigkeit des Lebens, trotz äußerer Schäden weiterzubestehen – eine Botschaft, die in Zeiten ökologischer Krisen besonders eindringlich wirkt. Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft, die Moore gelingt, ist bemerkenswert. Wo viele Gedichte emotional oder symbolisch bleiben, verbindet sie die poetische Form mit einer wissenschaftlichen Genauigkeit der Beobachtung.

Diese Herangehensweise erinnert an moderne interdisziplinäre Bestrebungen, die das Trennende zwischen Kunst und Wissenschaft überwinden möchten. Moores Gedicht fungiert so als Brücke, die eine genauere Wahrnehmung der Welt fördert und dies mit einer ästhetischen Erfahrung verknüpft. Der Einfluss von „The Fish“ reicht weit über die literarische Ebene hinaus. In der Folge haben Wissenschaftler, Taucher und Naturschützer das Gedicht als Quelle der Inspiration aufgenommen. In öffentlichen Sendungen, wie etwa der amerikanischen Fernsehreihe „Poetry in America“, werden Wissenschaftler und Künstler zusammengebracht, um gemeinsam die Vielschichtigkeit des Gedichts zu erkunden.

Diese Begegnungen zeigen, wie Poesie eine gemeinsame Sprache bieten kann, die verschiedene Disziplinen vereint und zum Nachdenken über das Verhältnis von Mensch und Natur anregt. Die moralische Dimension von Moores Werk sollte dabei nicht unterschätzt werden. Die Aufforderung, die Umwelt mit der Aufmerksamkeit und Ehrfurcht zu betrachten, die das Gedicht vermittelt, lädt zu einer neuen Haltung ein. Beobachtung wird zu einer Form des ethischen Handelns: Nur wer genau hinsieht, kann die Verletzlichkeit und Schönheit des Lebens erkennen und sie schützen wollen. Diese Form von Achtsamkeit ist in Zeiten des Klimawandels und der fortschreitenden Umweltzerstörung wichtiger denn je.

„The Fish“ ist somit kein Gedicht, das nur gelesen wird, um ihm zuzustimmen oder es als Kunstwerk zu bewundern. Es fordert eine aktive und bewusste Teilnahme ein. Die Lesenden werden eingeladen, ihr Verhältnis zur Natur zu hinterfragen und die Kräfte zu erkennen, die sowohl zerstörerisch als auch erhaltend wirken. Die poetische Erfahrung wird so zu einer Quelle von Kraft – nicht nur für die Vorstellung, sondern auch für die Hoffnung auf eine nachhaltige Zukunft. Marianne Moore zeigt uns in ihrem Gedicht, dass Poesie keine bloße Verzierung der Sprache ist, sondern ein Medium, das unser Denken und Fühlen schärft.

„The Fish“ gelingt es, durch die Verbindung von präziser Beobachtung und komplexer Bildsprache eine besondere Weltbeschreibung zu schaffen, die uns verändern kann. Die Gedichte erinnern uns daran, die Verwundbarkeit unserer Umwelt nicht zu übersehen und geben uns zugleich die Stärke, uns für ihren Erhalt einzusetzen. Abschließend lässt sich sagen, dass „The Fish“ ein herausragendes Beispiel dafür ist, wie Poesie Macht verleiht – die Macht, die Welt bewusster wahrzunehmen, stärker zu fühlen und verantwortungsvoller zu handeln. Marianne Moore zeigt mit ihrem Werk, dass die Verbindung von Kunst und Wissenschaft nicht nur möglich ist, sondern uns zu einer tieferen Erkenntnis führen kann, die in Worten lebendig wird und unser gesamtes Denken inspiriert.