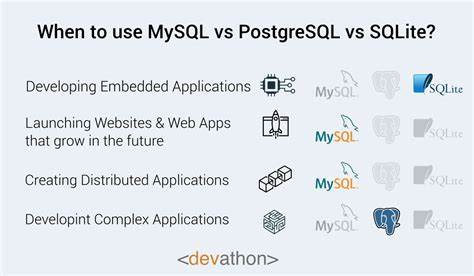

In der heutigen Softwareentwicklung stehen Entwickler vor vielfältigen Herausforderungen, wenn es um die effiziente Speicherung und Verwaltung von Daten geht. Während robuste relationale Datenbanksysteme wie PostgreSQL nach wie vor eine zentrale Rolle bei der Verwaltung komplexer, großer und sicherheitskritischer Datenbestände spielen, wächst auch der Bedarf nach einfachen, lokalen und schnellen Speichermöglichkeiten. Hier kommt SQLite ins Spiel, das durch seine Leichtgewichtigkeit und geringe Komplexität prädestiniert ist, einfache Datenstellen lokal abzubilden. Die intelligente Kombination von SQLite und PostgreSQL stellt somit eine leistungsstarke Lösung dar, die sowohl die Vorzüge lokaler Datenhaltung als auch die Leistungsfähigkeit eines zentralen Datenbanksystems nutzt und so Anwendungen vielseitiger und effizienter macht. Der Einsatz von SQLite eignet sich besonders hervorragend für Szenarien, in denen eine Speicherung von Nutzerdaten oder Einstellungen direkt auf dem Endgerät erforderlich ist.

Anwendungen auf mobilen Geräten oder Desktop-Umgebungen profitieren von dieser Datenbank, da sie keinen separaten Datenbankserver benötigen und äußerst ressourcenschonend sind. Sie ermöglicht das schnelle Abrufen und Schreiben von Informationen ohne Netzwerklatenzen oder Serverabhängigkeiten. Somit können Funktionen wie das Zwischenspeichern von Inhalten oder die lokale Datenerfassung realisiert werden, ohne eine permanente Verbindung zu einem externen Datenbankserver aufrechterhalten zu müssen. Im Gegensatz dazu ist PostgreSQL eine der leistungsfähigsten und vielseitigsten relationalen Datenbankmanagementsysteme, die vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn komplexe Abfragen, hohe Datenmengen oder erweiterte Funktionen notwendig sind. Es bietet eine umfangreiche Unterstützung für Transaktionen, Datenschutzmechanismen sowie flexible Erweiterungen und eine hohe Skalierbarkeit.

Enterprise-Anwendungen oder Systeme mit zentralisierten Daten, die konsistente und sichere Verarbeitung erfordern, profitieren stark von dieser Plattform. Die Entscheidung, beide Datenbanksysteme parallel einzusetzen, kann im Entwicklungsprozess viele Vorteile bringen. Anwendungen, bei denen ein Teil der Daten lokal zwischengehalten und ein anderer Teil zentral verwaltet wird, gewinnen dadurch an Robustheit und Flexibilität. Ein klassisches Beispiel sind mobile Applikationen, die Benutzereinstellungen und temporäre Daten in SQLite speichern, während ihre Hauptdatenbank auf einem PostgreSQL-Server liegt. So bleibt die Anwendung auch ohne Internetzugang funktional und kann bei Wiederherstellung der Verbindung synchronisiert werden.

Die Einrichtung der beiden Systeme unterscheidet sich deutlich: PostgreSQL benötigt eine Installation und Konfiguration eines Servers. Entwickler müssen auf ihrem Entwicklungssystem oder dem Produktionsserver PostgreSQL installieren, den Server-Dienst starten und die erforderlichen Benutzer und Datenbanken anlegen. Im Gegensatz dazu ist SQLite äußerst einfach zu installieren, da es keine Serverkomponente benötigt, sondern direkt über Bibliotheken angesprochen wird. Die SQLite-Datenbankdatei kann dabei lokal abgelegt und direkt manipuliert werden, was den Einstieg für Entwickler sehr unkompliziert macht. In der praktischen Anwendung lässt sich SQLite in vielen Programmiersprachen einfach integrieren, da es zahlreiche Schnittstellen bietet.

Python etwa stellt mit dem Modul „sqlite3“ eine native Unterstützung bereit, mit der sich Datenbanken erstellen, Tabellen anlegen und Daten einfügen lassen. Ein einfaches Szenario könnte die Speicherung von Nutzereinstellungen oder einem lokalen Cache darstellen. Auf der Serverseite verwendet man hingegen häufig PostgreSQL-Clients oder ORMs, um über leistungsfähige Abfragesprachen auf die Hauptdatenbank zuzugreifen. In der JavaScript-Welt ist die pg-Bibliothek ein beliebtes Werkzeug, um zwischen Node.js und PostgreSQL zu kommunizieren.

Die größte Herausforderung bei der parallelen Nutzung beider Systeme liegt in der Synchronisation und Datenkonsistenz. Varianten für den Datenaustausch und die Synchronisierung umfassen die Übertragung von Daten in Chargen, die Nutzung von REST-APIs oder das Implementieren von Zeitstempeln zur Erkennung von Änderungen. So können lokale Änderungen in SQLite gesammelt und bei Verfügbarkeit einer Netzwerkverbindung an den PostgreSQL-Server übertragen werden. Dies erfordert gute Planung, um Konflikte oder Datenverluste zu verhindern. Automatisierte Hintergrundprozesse oder Cronjobs stellen dabei häufig genutzte Werkzeuge dar, um regelmäßige Datenupdates auf beiden Seiten sicherzustellen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Integration ist auch die Wahl der richtigen Werkzeuge und Frameworks. ORM-Bibliotheken wie SQLAlchemy in Python können helfen, plattformübergreifend mit beiden Datenbanken zu arbeiten und Datenmodelle konsistent zu halten. Ebenso existieren spezialisierte Tools zur Migration und zum Export von Daten zwischen SQLite und PostgreSQL, die Entwicklern viel manuelle Arbeit abnehmen können. Neben der technischen Umsetzung bieten hybride Systeme mit SQLite und PostgreSQL einen deutlichen Mehrwert in der Praxis. So ermöglichen sie Entwicklung von Anwendungen, die offline-fähig sind, dabei jedoch bei einer Netzwerkverbindung serverseitige Features und Datenvalidierung nutzen.

Ebenso erhöhen sie die Ausfallsicherheit und verbessern die Performance, indem lokale Schreib- und Lesezugriffe nicht erst den Server belasten oder von einer Netzwerkverbindung abhängen. Abschließend lässt sich festhalten, dass die parallele Nutzung von SQLite und PostgreSQL eine zukunftsträchtige Strategie für moderne Softwareentwicklung ist. Sie verbindet Schnelligkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit und ermöglicht die Entwicklung vielseitiger Anwendungen, die sowohl auf mobilen Geräten als auch in zentralisierten Backend-Systemen optimal funktionieren. Wer seine Anwendung auf diese Weise gestaltet, schafft eine Grundlage für ein reibungsloses Nutzererlebnis und eine effiziente Datenverwaltung, die auch zukünftigen Anforderungen gerecht wird.