Die Debatte um künstliche Intelligenz (KI) im kreativen Bereich ist seit Jahren ein kontrovers diskutiertes Thema, das starke Emotionen auf beiden Seiten hervorruft. Einige sehen in KI eine Revolution, die das kreative Schaffen demokratisiert und für jeden zugänglich macht. Andere wiederum warnen vor der Gefährdung der Kunst als einzigartige Ausdrucksform und dem Verlust menschlicher Kreativität. Doch oftmals ist die Diskussion wesentlich komplexer, als es die extremen Positionen vermuten lassen. Die Wahrheit liegt oft im Zwischenbereich, in dem Künstler und Technologen gemeinsam entdecken, wie Kreativität und Algorithmus sich ergänzen und bereichern können.

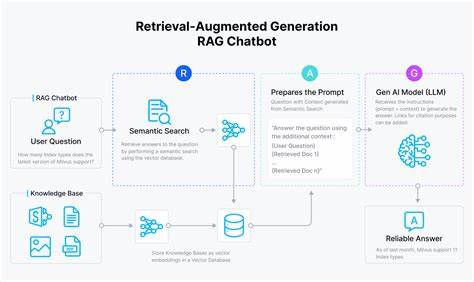

Als jemand, der sowohl Romane schreibt als auch KI entwickelt, möchte ich eine differenzierte Perspektive bieten, die die Vor- und Nachteile beider Seiten beleuchtet und den Weg für eine produktive Synthese ebnet. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass künstliche Intelligenz keineswegs als Ersatz für Künstler fungiert. Große Sprachmodelle und KI-gestützte kreative Werkzeuge basieren auf großen Datenmengen, die aus klassischer Kunst, Literatur und Musik gespeist werden. Ohne die Arbeit von Künstlern gäbe es schlichtweg kein Fundament, auf dem diese Technologien aufbauen könnten. KI benötigt ständig neue, originelle Inhalte, um sich weiterzuentwickeln.

Das bedeutet, dass sie auf die Kreativität von Menschen angewiesen ist, die fortlaufend neue Werke erschaffen. Das Verständnis dieses Abhängigkeitsverhältnisses verschafft Künstlern eine Position der Stärke, die sie nutzen können, um den Schutz ihrer Werke besser durchzusetzen und faire Bedingungen im Umgang mit KI-generierter Kunst einzufordern. Gleichzeitig eröffnet die KI neue Möglichkeiten, die zuvor undenkbar schienen. Die Manipulation von Geschichten, Bildern oder Klängen in Echtzeit ermöglicht es Künstlern, neue Ausdrucksformen zu entdecken und kreative Grenzen zu überschreiten. Statt als Konkurrenz muss KI vor allem als ein innovatives Werkzeug betrachtet werden, das neue Formen des Erzählens und Gestaltens ermöglicht.

Dies kann die manuelle Arbeit erleichtern, experimentelle Ansätze fördern und sogar neue Genres entstehen lassen. Die Angst, dass KI die Kunst als solche vernichtet, könnte sich als unbegründet erweisen; vielmehr könnte die Flut an KI-generiertem Content die handgemachte, tiefgründige Kunst noch wertvoller machen. Die Faszination und Herausforderung in der Schnittstelle von Kunst und KI liegt vor allem im Unterschied ihrer jeweiligen Arbeitsweisen. Effizienz ist ein Kernprinzip in der Technologieentwicklung, wohingegen die Kunst gerade vom Gegenteil lebt: von Langsamkeit, vom Prozess des Ausprobierens, vom Scheitern und Überarbeiten. Künstler investieren oft Tage oder Wochen in ein einziges Werk und finden Freude gerade im langen Feinschliff, der die individuelle Handschrift ausmacht.

KI hingegen produziert schnell und in großen Mengen – eine Eigenschaft, die zwar für manche Anwendungen nützlich ist, bei der Entstehung eines wirklich einzigartigen Kunstwerks jedoch nicht ohne menschliches Eingreifen auskommt. Diese Grunddifferenz führt dazu, dass der Wert der kreativen Arbeit oft unterschätzt wird und der dialog zwischen beiden Feldern verbessert werden muss. Ein weiterer Aspekt, der häufig übersehen wird, ist die parallele Elitismus- und Exklusivitätsdimension innerhalb von Kunst und Technologie. Beide Welten neigen dazu, sich selbst als besonders bedeutungsvoll zu betrachten und ihre eigenen Standards und Türsteher zu etablieren. Künstler und Technologen kämpfen gleichermaßen darum, legitimiert zu werden, doch paradoxerweise können sie durch Öffnung und Zusammenarbeit neue Impulse gewinnen.

Ein gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Herausforderungen und Werte kann helfen, Vorurteile aufzulösen und ein inklusiveres kreatives Ökosystem zu schaffen, das Innovation fördert und dennoch die künstlerische Integrität wahrt. Rechtliche Fragen spielen eine immer wichtigere Rolle in der Debatte um KI und Kunst. Der jüngste Rechtsstreit großer Medienunternehmen gegen KI-Firmen zeigt, wie komplex das Thema Urheberrecht und geistiges Eigentum geworden ist. KI-Modelle, die auf bestehenden Kunstwerken trainiert wurden, werfen die Frage auf, wem die daraus entstehenden neuen Werke gehören und ob Künstler angemessen entschädigt werden. In diesem Kontext sind neue Regulierungen und faire Lizenzierungsmodelle unerlässlich, um sowohl die Rechte der Künstler zu schützen als auch den technologischen Fortschritt nicht zu behindern.

Künstler könnten dabei eine starke Rolle spielen, indem sie sich kollektiv gegen unfaire Praktiken zur Wehr setzen und gleichzeitig offen für innovative Kooperationsformen bleiben. Die Integrationschance von KI in der Kunstwelt ist groß – von der Unterstützung bei der Entwicklung von Charakteren und Szenarien in Romanen, über die Erzeugung visueller Entwürfe bis hin zur Produktion von Musik. KI kann Künstler dabei unterstützen, kreative Blockaden zu überwinden oder neue Inspirationen zu liefern, ohne die endgültige Kontrolle abzugeben. Viele erfolgreiche Autoren und Künstler experimentieren bereits mit KI-Tools, um ihre Arbeit zu bereichern. Das bedeutet jedoch nicht, dass KI die alleinige Quelle der Kreativität wird, sondern dass sie als Komplizin und Werkzeug betrachtet werden sollte.

Die Zukunft der künstlerischen Arbeit mit KI erfordert auch ein Umdenken in der Ausbildung und im kulturellen Diskurs. Künstler sollten mit technischem Know-how vertraut gemacht werden und Technologen ein Bewusstsein für die komplexen emotionalen und ästhetischen Faktoren entwickeln, die Kunstwerke ausmachen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit könnte hierzu der Schlüssel sein, um Technologien zu gestalten, die den künstlerischen Prozess respektieren und fördern. Außerdem eröffnet KI kreativen Prozessen neue Dimensionen, die weit über das hinausgehen, was menschliche Künstler allein leisten können. Virtuelle Welten, immersive Storytelling-Formate und personalisierte Medieninhalte könnten durch KI individualisiert und bereichert werden.

Dies führt zu einem Kunstbegriff, der nicht mehr statisch und abgeschlossen ist, sondern dynamisch, interaktiv und vielfältig. Die Herausforderung besteht darin, diese Entwicklung kritisch zu begleiten und gleichzeitig offen für das Potenzial zu sein. Letztlich ist eines klar: Die Debatte sollte nicht als Gegensatz zwischen Mensch und Maschine geführt werden. Vielmehr geht es darum, wie kreative Köpfe und intelligente Algorithmen zu einem Team verschmelzen können, das neue Formen des Erlebens und Gestaltens möglich macht. Anstelle von Angst oder Ablehnung steht die Frage, wie Kunst in Zeiten von KI weiterhin ihre Rolle als verbindende, inspirierende Kraft in einer zunehmend digitalen Welt bewahren kann.

Die technologische Entwicklung ist nicht aufzuhalten, doch das Ziel darf nicht sein, KI größtmöglichen Einfluss zu geben, sondern Kriterien zu definieren, wie sie Kunst erweitert – ohne sie zu ersetzen. Ich selbst habe die Möglichkeit, als Romanautor und KI-Entwickler in beiden Welten aktiv zu sein, was mir einen besonderen Einblick in diese komplexe Beziehung gewährt. Es zeigt sich, dass weder Künstler noch Technologen alleine das Potenzial von KI in der Kreativbranche voll ausschöpfen können. Nur durch Dialog, gegenseitigen Respekt und Offenheit für neue Formen der Zusammenarbeit lässt sich eine Zukunft gestalten, in der Kunst und Technologie gemeinsam blühen. Mit diesem Blick auf die Grauzonen zwischen Kreativität und Code können wir den hyperbolischen Rufen sowohl der Technologie-Enthusiasten als auch der Skeptiker begegnen.

So entsteht ein offener Raum, in dem Kunst und KI nicht als Gegensätze, sondern als Partner verstanden werden, die zusammen eine neue Ära des kreativen Ausdrucks einläuten.