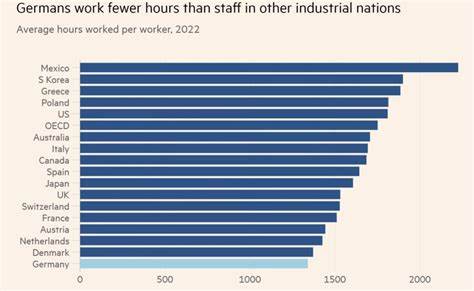

Die Arbeitszeiten in Deutschland gehören im internationalen Maßstab zu den kürzesten, besonders wenn man sie mit den USA vergleicht. Diese Tatsache ist nicht nur interessant, sondern auch bedeutsam für unterschiedliche Akteure – von Unternehmen über Arbeitnehmer bis hin zur Politik. Die Gründe hierfür sind tief in historischen, kulturellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen verankert, die das Arbeiten in Deutschland prägen und die sich im Laufe der Jahrzehnte etabliert haben. Ein zentraler Faktor, warum deutsche Arbeitnehmer weniger Stunden wöchentlich arbeiten, ist das ausgeprägte System des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dieses System sorgt dafür, dass Überstunden streng reguliert sind und Grenzen gesetzt werden.

Die Arbeitszeitgesetzgebung definiert klar, wie viele Stunden wöchentlich gearbeitet werden dürfen, und schützt auf diese Weise die physische und psychische Gesundheit der Beschäftigten. Arbeitnehmer profitieren in der Regel von vertraglich festgelegten 35 bis 40 Stunden pro Woche, häufig mit der Möglichkeit, flexible Arbeitszeiten zu nutzen, was die Work-Life-Balance fördert. Ein weiterer Aspekt ist die starke Rolle der Gewerkschaften und Tarifverträge in Deutschland. Viele Arbeitnehmer sind durch Tarifverträge abgedeckt, die oft zu kürzeren Arbeitszeiten führen als es der gesetzliche Mindestrahmen vorsieht. Dadurch wird ein strukturierter und sozial ausgewogener Arbeitsalltag gewährleistet, der Überforderung vorbeugt und Burnout-Risiken minimiert.

Diese Tarifverträge sind Ergebnis jahrelanger Verhandlungen und spiegeln die Bedürfnisse und Wünsche der Arbeitnehmer wider. Neben gesetzlichen und tariflichen Regelungen spielt auch die kulturelle Einstellung zum Thema Arbeit eine entscheidende Rolle. Im Gegensatz zu einigen anderen Ländern, in denen lange Arbeitszeiten als Statussymbol gelten, wird in Deutschland eine effiziente Nutzung der Arbeitszeit hoch geschätzt. Die Qualität der Arbeit sowie das Ergebnis stehen im Vordergrund, nicht die reine Anwesenheit im Büro oder die Dauer der Tätigkeit. Diese Effizienzorientierung führt dazu, dass viele deutsche Betriebe darauf achten, Abläufe zu optimieren und somit für ihre Mitarbeiter eine produktive, aber auch gesunde Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten.

Die gesellschaftliche Akzeptanz kürzerer Arbeitszeiten wird durch umfangreiche soziale Sicherungssysteme unterstützt. Krankenversicherung, Rentenansprüche und Arbeitslosenversicherung sichern die Arbeitnehmer umfangreich ab. Diese soziale Absicherung erlaubt es den Menschen, ihre Arbeitszeit besser zu regulieren und bei Bedarf auch mal kürzer zu treten. Teilzeitarbeit ist in Deutschland weit verbreitet, insbesondere bei Personen mit familiären Verpflichtungen. Von daher trägt das System dazu bei, Beruf und Privatleben besser in Einklang zu bringen.

Darüber hinaus spielt die technologische Entwicklung eine Rolle bei der Reduzierung der Arbeitszeit. Automatisierung, Digitalisierung und moderne Kommunikationstechnologien steigern die Produktivität und ermöglichen es, Arbeitsprozesse schneller zu erledigen. Dies führt dazu, dass Aufgaben, die früher viele Stunden in Anspruch nahmen, heute oft in kürzerer Zeit absolviert werden können. Unternehmen setzen zunehmend auf solche Technologien, um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, während gleichzeitig die Arbeitszeit der Mitarbeiter nicht erhöht wird. Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten ist die Differenz in den Arbeitszeiten besonders deutlich.

Während amerikanische Arbeitnehmer oft weit über 40 Stunden pro Woche arbeiten, sind es in Deutschland durchschnittlich deutlich weniger Stunden. Dies hat auch Auswirkungen auf die Lebensqualität. Kürzere Arbeitszeiten ermöglichen mehr Freizeit, Zeit für Familie, Hobby und Erholung. Aus diesem Grund schneiden deutsche Arbeitnehmer im internationalen Vergleich oft besser in Bezug auf das Wohlbefinden ab. Eine weitere Folge der geringeren Arbeitszeit ist die höhere Produktivität pro Arbeitsstunde.

Trotz weniger gearbeiteter Zeit erzielen deutsche Unternehmen weltweit eine hohe Leistungsfähigkeit und Innovationskraft. Dies zeigt, dass längere Anwesenheitszeiten nicht zwangsläufig zu besserem Output führen müssen. Die Konzentration auf effiziente Arbeitsmethoden und eine fokussierte Arbeitsweise zahlen sich aus und machen Deutschland zu einem Vorreiter in dieser Hinsicht. Die Zukunft der Arbeitszeitgestaltung könnte von diesen Entwicklungen profitieren und neue Modelle hervorbringen. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und hybride Arbeitsmodelle gewinnen an Bedeutung.

Gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahre, etwa durch die Pandemie, hat sich gezeigt, dass Arbeitszeit und Arbeitsort anpassbar sind, ohne an Produktivität einzubüßen. Diese Trends könnten die Arbeitswelt weiter verändern und dazu beitragen, die Arbeitszeit auf individuelle Bedürfnisse besser abzustimmen. Ein möglicher Einflussfaktor auf die Arbeitszeit ist auch die demografische Entwicklung in Deutschland. Die alternde Bevölkerung stellt Arbeitgeber vor Herausforderungen, weshalb Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Arbeitsentlastung immer wichtiger werden. Kürzere Arbeitszeiten können als Teil dieser Strategie angesehen werden, um die Arbeitsfähigkeit älterer Arbeitnehmer zu erhalten und ihnen eine längere Teilnahme am Berufsleben zu ermöglichen.

Allerdings gibt es auch Herausforderungen, die mit kürzeren Arbeitszeiten einhergehen. Insbesondere in wettbewerbsintensiven Branchen kann der Druck steigen, trotz geringer Arbeitszeit maximale Leistung zu erbringen. Zudem kann die Verlängerung von Urlaubs- und Freizeitansprüchen zu höheren Personalkosten führen, was insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen vor Anpassungsherausforderungen stellt. Trotzdem gilt, dass der Trend zur Reduzierung der Arbeitszeit in Deutschland durch begleitende Maßnahmen ausgeglichen und nachhaltig gestaltet werden kann. Abschließend lässt sich sagen, dass die geringeren Arbeitszeiten der deutschen Arbeitnehmer ein komplexes Zusammenspiel von gesetzlichen Regelungen, kulturellen Werten, sozialer Absicherung und technologischen Fortschritten widerspiegeln.

Sie prägen eine Arbeitswelt, die Gesundheit, Effizienz und Lebensqualität miteinander verbindet. Angesichts globaler Herausforderungen wie Digitalisierung und demografischem Wandel bieten diese Entwicklungen Impulse für die zukünftige Gestaltung von Arbeit und Arbeitszeit – zum Wohl der Arbeitnehmer und der Wirtschaft gleichermaßen.