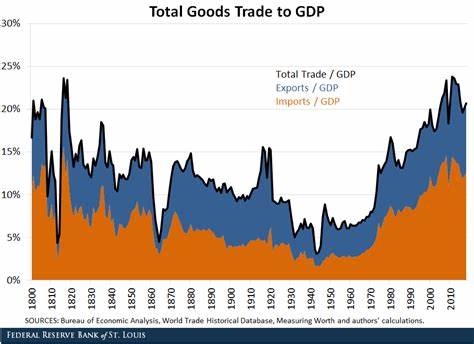

In den letzten Jahren war das Thema Handelsdefizite in den Vereinigten Staaten ein heiß diskutiertes Thema, besonders in politischen und wirtschaftlichen Kreisen. Die Vorstellung, dass ein steigendes Handelsdefizit automatisch einer Wirtschaft schadet, wird oft verbreitet. Insbesondere Importe stehen dabei häufig im Fokus der Kritik. Doch ist der Rückgang des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) wirklich auf erhöhte Importe zurückzuführen? Ein genauerer Blick auf die Zusammenhänge zeigt ein differenzierteres Bild. Das Wachstum eines Landes wird anhand des BIP gemessen, das sämtliche inländischen Waren und Dienstleistungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums repräsentiert.

Dabei fließen neben Konsumausgaben, Investitionen und Staatsausgaben auch der Außenbeitrag ein – dies ist die Differenz zwischen Exporten und Importen. Wenn Importe steigen, wird das BIP um diesen Betrag reduziert, sodass ein Anstieg der Importe scheinbar negativ auf das Wachstum wirkt. Am 30. April 2025 berichtete das Bureau of Economic Analysis, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2025 um 0,3 Prozent geschrumpft sei – die erste derartige Kontraktion seit drei Jahren. Die Behörde führte dies vor allem auf einen Anstieg der Importe zurück, was in den Medien schnell zu Schlagzeilen führte, die Importe als Wachstumsbremse darstellten.

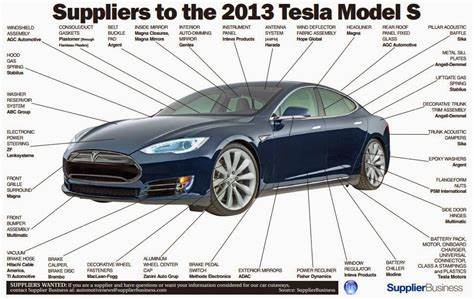

Politische Akteure, wie etwa der ehemalige Präsident Donald Trump, nutzten diese Daten, um die wirtschaftliche Schwäche der Regierung unter Joe Biden zu kritisieren und Importe für die Schrumpfung verantwortlich zu machen. Diese Interpretation ist jedoch zu kurz gegriffen und beruht auf einem Missverständnis der BIP-Berechnung und der Rolle von Importen in der Volkswirtschaft. Importe sind nicht per se schlecht – sie stellen lediglich die Waren und Dienstleistungen dar, die aus dem Ausland bezogen werden. Wenn ein Land beispielsweise hochwertige Vorprodukte für seine Industrie importiert, kann dies die Produktion und somit das Wirtschaftswachstum eher fördern als hemmen. Ein Import erhöht auch den Konsum der Verbraucher, da diese Zugang zu einer größeren Produktvielfalt und oft günstigeren Preisen erhalten.

Gerade in einer globalisierten Welt sind Handelswege und Lieferketten eng miteinander verknüpft, sodass ein Anstieg der Importe auch ein Indikator für gesunde Nachfrage sein kann. Das Handelsdefizit, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, wird oft als Indikator für wirtschaftliche Problemlagen missverstanden. Ein dauerhaft hohes Handelsdefizit kann darauf hinweisen, dass ein Land mehr konsumiert als es produziert. Allerdings ist es ebenso wichtig, die Finanzierung dieses Defizits zu betrachten. Die Vereinigten Staaten können das Defizit durch Kapitalzuflüsse und Investitionen aus dem Ausland ausgleichen, was wiederum der heimischen Wirtschaft zugutekommen kann.

Die Beziehung zwischen Handelsbilanz und Wirtschaftswachstum ist komplex und wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Ein rudimentäres Verständnis vieler Medienberichte und politischer Aussagen führt oft zu Fehlinterpretationen, die Importe einseitig negativ darstellen. Dabei verschweigen sie, dass ein Anstieg der Importe manchmal mit einem starken Binnenmarkt und hoher Nachfrage korreliert. Zudem darf nicht vernachlässigt werden, dass weitere Komponenten des BIP ebenfalls schwanken und die Gesamtwirtschaftsentwicklung maßgeblich beeinflussen. Während die Importzahlen im ersten Quartal 2025 gestiegen sind, können Rückgänge bei Investitionen, Konsum oder Staatsausgaben ebenso gravierend zum Rückgang des BIP beitragen.

Ein isolierter Fokus auf Importe simplifiziert daher die wirtschaftliche Gesamtlage. Die Rolle der Handelspolitik ist in diesem Kontext ebenfalls von Bedeutung. Maßnahmen wie Zölle und Handelsbeschränkungen sollen oft die heimische Produktion schützen, können aber auch zu höheren Preisen und eingeschränkter Verfügbarkeit von Gütern führen. Dies kann wiederum die Konsumausgaben und das Wachstum der Wirtschaft belasten. Daher ist eine ausgeglichene und realistische Betrachtung notwendig, die Importe nicht pauschal verteufelt.

Aus der Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung sollten Staaten den Nutzen des internationalen Handels betonen. Der Zugang zu globalen Märkten ermöglicht Spezialisierung, Effizienzgewinne und Innovation. Unternehmen profitieren von günstigeren Beschaffungskosten und neuen Absatzchancen, Verbraucher von einer größeren Produktvielfalt. Dies sind Faktoren, die langfristig das Wachstum fördern und die Wirtschaftsleistung steigern können. Die fälschliche Zuschreibung eines Wirtschaftsrückgangs an steigende Importe entspricht eher einer politischen Rhetorik als einer fundierten ökonomischen Analyse.

Eine nachhaltige wirtschaftspolitische Strategie sollte auf fundierten Daten und einer umfassenden Sichtweise basieren, die alle Einflussfaktoren auf das Wachstum berücksichtigt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Importe nicht die Ursache für den Rückgang des US-BIP im ersten Quartal 2025 sind. Vielmehr handelt es sich um ein Zusammenspiel verschiedener wirtschaftlicher Variablen, bei dem ein Anstieg der Importe eine Rolle spielt, aber nicht isoliert betrachtet werden darf. Eine differenzierte Betrachtung des Handels und seiner Auswirkungen ist unerlässlich, um Fehlinterpretationen zu vermeiden und die tatsächliche wirtschaftliche Lage realistisch einzuschätzen. Die Debatte um das Handelsdefizit und seine Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum wird auch in Zukunft weitergehen.

Medien, Politik und Wirtschaftsexperten sollten dabei auf eine klare und sachliche Analyse setzen, um die Öffentlichkeit besser zu informieren. Der internationale Handel bleibt ein wichtiger Motor für Wohlstand und Wachstum, und Importe sind ein natürlicher Bestandteil einer funktionierenden globalen Wirtschaft.