Die technologischen Spannungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten haben sich in den letzten Jahren deutlich verschärft und erreichen mit der aktuellen Offenbarung der EU-Kommission einen neuen Höhepunkt. Die Europäische Union sieht sich zunehmend gezwungen, ihre Abhängigkeit von US-Technologieunternehmen einzugestehen – ein Umstand, der weitreichende Folgen für die geopolitische und wirtschaftliche Landschaft Europas mit sich bringt. Vor dem Hintergrund wachsender Handelskonflikte, insbesondere der handelspolitischen Maßnahmen unter der Regierung von Präsident Donald Trump, gewinnt diese Problematik an Brisanz. Die digitale und technologische Infrastruktur ist mittlerweile einer der zentralen Pfeiler der modernen Wirtschaft, und die USA als auch Teile Asiens, vor allem China, dominieren entscheidende Marktsegmente in den Bereichen digitale Dienstleistungen, Halbleiterherstellung und künstliche Intelligenz. Die EU-Kommission legte Mitte April 2025 einen Entwurf für eine internationale Digitalstrategie vor, der öffentlich wurde, und der explizit darauf hinweist, dass die Europäische Union aufgrund der Größe und Innovationskraft von US- und asiatischen Unternehmen nicht in der Lage ist, vollständig autark zu agieren.

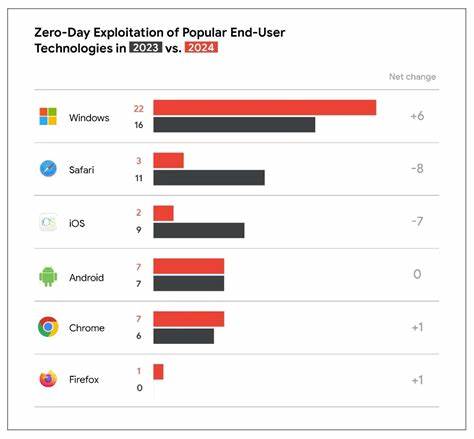

Die Strategie zeigt eine Realitätsanpassung in der europäischen Politik, die frühere Hoffnungen auf vollständige technologische Unabhängigkeit relativiert. Die Abhängigkeit von US-Technologieunternehmen manifestiert sich in mehreren Bereichen. Nicht nur dominieren US-Konzerne wie Google, Microsoft, Amazon oder Apple entscheidende Plattformen und Cloud-Dienste, sondern auch im Bereich der Cybersicherheit und der künstlichen Intelligenz spielen diese Unternehmen eine führende Rolle. Europäische Unternehmen und Regierungen nutzen aus Kostengründen, Verfügbarkeit und Expertise häufig bereits bestehende Technologien US-amerikanischer Anbieter. Diese technologische Abhängigkeit stellt aus europäischer Sicht jedoch ein zunehmendes Risiko dar.

Die politischen Spannungen zwischen der EU und den USA haben in den vergangenen Jahren – vor allem seit den protektionistischen und teilweise unberechenbaren Maßnahmen unter Präsident Trump – die Risiken und Schwachstellen der europäischen Digitalinfrastruktur offengelegt. Handelszölle, Exportbeschränkungen für Technologieprodukte und die Drohung mit weiteren Sanktionen haben das Verständnis gesteigert, dass eine technologische Abhängigkeit zugleich auch politische Abhängigkeit ist. Die neue EU-Digitalstrategie reflektiert diesen Konflikt, indem sie einerseits die Notwendigkeit unterstreicht, stärker in eigene Technologien zu investieren und die europäische Innovationsfähigkeit zu fördern, andererseits aber eingesteht, dass eine vollständige technologisch-infrastrukturelle Unabhängigkeit nicht kurzfristig realisierbar ist. Die komplexe globale Vernetzung, der technologische Vorsprung und die Marktmacht mehrerer US-Konzerne machen es den europäischen Staaten schwer, diese Abhängigkeit schnell oder vollständig abzubauen. Darüber hinaus erkennt die Strategie die Rolle ausländischer Unternehmen bei zentralen Zukunftstechnologien an, welche für das Wachstum und die Stabilität Europas essenziell bleiben.

Die Bereiche Cybersicherheit und künstliche Intelligenz werden explizit genannt, da sie besondere Expertise und umfangreiche Investitionen erfordern, die derzeit nicht vollständig durch europäische Unternehmen oder staatliche Projekte abgedeckt werden können. In den letzten Jahren hat Europa verschiedene Initiativen gestartet, um die digitale Souveränität zu stärken. Programme wie Gaia-X, ein europäisches Cloud-Projekt, zielen darauf ab, alternative, sicherheitsorientierte Plattformen zu entwickeln, die von europäischen Standards und Werten geprägt sind. Die EU strebt auch an, durch Förderprogramme und strengere Regulierungen Innovationen in der heimischen Tech-Branche voranzutreiben. Trotz der ehrgeizigen eigenen Programme bleibt die Realität, dass der globale Technologiemarkt von wenigen dominanten Akteuren kontrolliert wird.

Die globale Lieferkette, von Halbleiterproduktion bis zu Softwareentwicklung, ist hochkomplex und fragmentiert. Die USA und asiatische Länder verfügen über tiefe, spezialisierte Ressourcen, die Europa bisher nur schwer ersetzen kann. Selbst wenn die Europäische Union es zeitlich schafft, wichtige technologische Lücken zu schließen, bedeutet dies jahrelange Investitionen und politische Stabilität, die in einer zunehmend unberechenbaren Welt kein Selbstläufer sind. Der Handelskonflikt zwischen Washington und Brüssel hat viele Facetten. Donald Trump führte mehrfach Zölle gegen europäische Produkte ein und drohte mit weiteren Strafzöllen auf Autos und Industriegüter, was die wirtschaftlichen Beziehungen belastete.

Die zugrunde liegenden politischen Spannungen beziehen sich nicht nur auf Handel, sondern auch auf Sicherheitsfragen, Datenschutz und Marktzugang. Angesichts dieser Situation könnte die Anerkennung der Abhängigkeit von US-Technologie auch eine pragmatische Geste der EU sein, die darauf abzielt, den Handelskonflikt zu deeskalieren und den Dialog zu verbessern. Die europäische Digitalstrategie sieht künftige Kooperationen zwischen der EU und den USA trotz der bestehenden Herausforderungen als notwendig an. Dabei wird betont, dass die Zusammenarbeit in bestimmten technologischen Feldern wie künstlicher Intelligenz nicht nur wirtschaftlichen Nutzen bringt, sondern auch Sicherheitsinteressen dient. Ein gemeinsames Vorgehen bei Standards und Regulierungen könnte helfen, Wettbewerbsvorteile zu erhalten und gleichzeitig den Schutz der Verbraucherrechte zu gewährleisten.

Dennoch ist klar, dass der Balanceakt schwer werden wird. Europas Herausforderung besteht darin, einerseits ein starkes Gewicht in der globalen Technologielandschaft aufzubauen und andererseits die bestehenden Beziehungen zu den USA nicht vollständig zu gefährden. Die Frage der digitalen Souveränität bleibt somit ein langfristiges, strategisches Ziel, das immer wieder an politische und wirtschaftliche Realitäten angepasst werden muss. Die Debatte um die Abhängigkeit von US-Technologie steht exemplarisch für die Herausforderungen der globalisierten Wirtschaftswelt des 21. Jahrhunderts.

Nationale und regionale Interessen stoßen auf globale Machtverhältnisse und technische Realitäten. Europa hat auf diesem Spielfeld bislang begrenzt Einfluss genommen, doch die aktuellen Entwicklungen signalisieren, dass sich der Kontinent seiner Position bewusst wird und sich neu orientieren will. Auf lange Sicht wird die technologische Unabhängigkeit Europas entscheidend davon abhängen, in welchem Maß Investitionen in Bildung, Forschung, Infrastruktur und Innovation gestärkt werden. Gleichzeitig erfordert die digitale Transformation selbstbewusste internationale Partnerschaften, die auf gemeinsamen Werten und Sicherheitsbedürfnissen basieren. Insgesamt zeigt der Entwurf der EU-Digitalstrategie vom April 2025 eine nüchterne Analyse der aktuellen Lage und kann als Maßstab für zukünftige politische Entscheidungen verstanden werden.

Die Anerkennung der Abhängigkeit ist kein Zeichen der Schwäche, sondern vielmehr ein erster Schritt hin zu einer realistischeren und pragmatischeren Herangehensweise an die technologischen Herausforderungen der Zukunft. Die EU steht vor der Aufgabe, ihren eigenen Weg zwischen globaler Integration und regionaler Autonomie zu finden – ein Prozess, der maßgeblich die Wettbewerbsfähigkeit Europas im digitalen Zeitalter bestimmen wird.