Die Sahara, heute als größte Wüste der Welt bekannt, war vor rund 14.500 bis 5.000 Jahren das genaue Gegenteil: eine grüne, fruchtbare Savanne mit ausgedehnten Seen, Flussläufen und dichter Vegetation. Dieser klimatische Wandel während der sogenannten African Humid Period (AHP) ermöglichte biologische und kulturelle Entwicklungen, die nun durch bahnbrechende genetische Studien weiter beleuchtet werden. Insbesondere die Analyse antiker DNA (aDNA) aus der zentralen Sahara liefert neue Einblicke in die Ursprungsgeschichte Nordafrikas und dessen ehemals grünes Herz.

Forscher konnten dabei erstmals genetische Informationen von zwei etwa 7.000 Jahre alten neolithischen Frauen aus der Takarkori-Felsenshelter in Libyen gewinnen. Diese Entdeckung ist einzigartig, da DNA aus der Sahara aufgrund ihrer meist sehr trockenen und heißen Bedingungen nur selten erhalten bleibt. Die genomischen Daten offenbaren, dass diese Frauen einer bislang unbekannten und tief verwurzelten nordafrikanischen Abstammungslinie angehörten, die sich vor Zehntausenden Jahren von anderen afrikanischen und nicht-afrikanischen Populationen getrennt hatte. Diese Linie zeigt sich als eine eigenständige genetische Gruppe, die kaum direkten Austausch mit sub-saharischen Bevölkerungen während der African Humid Period aufwies.

Spannend ist, dass diese ältere nordafrikanische Abstammung eng verwandt ist mit Spuren, die von etwa 15.000 Jahre alten Jägern-und-Sammlern aus der Taforalt-Höhle in Marokko bekannt sind. Diese Tatsache belegt eine bemerkenswerte genetische Stabilität dieser Linie über viele Jahrtausende hinweg, vom späten Paläolithikum bis zum mittleren Holozän. Sie beeinflusste die Bevölkerung Nordafrikas tiefgreifend, bevor große Migrationswellen von Ackerbauern aus dem Nahen Osten und Europa das genetische Bild veränderten. Ein weiterer faszinierender Befund sind die minimalen Hinweise auf Neandertaler-DNA in den Genome der Takarkori-Frauen.

Während Europäer und viele moderne Menschen außerhalb Afrikas eine erkennbare Menge an Neandertaler-Erbgut tragen, ist diese bei den einstigen Saharabevölkerung deutlich geringer. Dies unterstreicht den Umstand, dass die damaligen nordafrikanischen Bevölkerungsteile lange Zeit isoliert blieben oder nur sehr begrenzte Vermischungen mit Bevölkerungslinien außerhalb Afrikas erfuhren. Die genetischen Daten deuten zudem darauf hin, dass die Verbreitung der Pastoralwirtschaft – also der Haltung von domestizierten Tieren wie Schafen und Ziegen – in der Sahara nicht durch große Migrationsbewegungen von außen erfolgte, sondern vielmehr durch kulturelle Diffusion, also die Weitergabe von Wissen und Techniken innerhalb stabiler Populationen. Dies steht im Einklang mit archäologischen Befunden, bei denen frühe Hirtenpraktiken in der zentralen Sahara auftauchen, ohne dass ein signifikanter genetischer Wandel erkennbar wäre. Die Takarkori-Felsensiedlung selbst ist ein bedeutendes archäologisches Zeugnis für diese Zeit.

Dort wurden Grabstätten von Frauen und Kindern entdeckt, deren Überreste für die genetische Analyse genutzt wurden. Über die Lebensweise ist bekannt, dass diese Gesellschaften erste Anzeichen von Sesshaftigkeit zeigten, komplexe materielle Kultur entwickelten und eine traditionelle Form der Viehzucht betrieben. Die genetische Zugehörigkeit dieser Individuen verknüpft sie mit einer Hintergrundbevölkerung, die Nordafrika seit dem paläolithischen Taforalt-Ort bevölkerte und sich auf natürliche Weise weiterentwickelte. Ein weiterer Aspekt der Forschungsarbeit war die Überprüfung genetischer Verbindungen zu heutigen Bevölkerungsgruppen. Interessanterweise finden sich ähnliche genetische Spuren bei Fulani-Völkern im Sahel, deren Kultur und Lebensweise bis heute mit der Pastoraltradition in Verbindung steht.

Dies deutet auf eine südliche Expansion solcher Gruppen aus der Sahara in Richtung Westafrika hin. Die weitgehende genetische Trennung zwischen Menschen nördlich und südlich der Sahara zur damaligen Zeit, trotz klimatischer Veränderungen, legt nahe, dass ökologische Barrieren wie Flussläufe, Gebirge und Wüstengebiete sowie soziale und kulturelle Grenzen den „Genfluss“ einschränkten. Die Sahara wirkte damit als eine natürliche Grenze, die Völker und genetische Linien über Jahrtausende trennte, auch wenn archäologisch ähnliche Traditionen verbreitet waren. Diese Disparitäten erklären auch, warum bis heute genetisch eine ausgeprägte Differenzierung zwischen Nord- und Subsahara-Afrika besteht. Die Erkenntnisse aus der aDNA-Analyse helfen, frühere Modelle zur Besiedlung und kulturellen Entwicklung in Nordafrika zu verbessern.

Während bislang angenommen wurde, dass Taforalt-Menschen eine Mischung aus Levantiner und breit gefasster Subsahara-Afrikanischer Herkunft sind, zeigt sich mit Einbeziehung der Takarkori-Daten ein differenzierteres Bild: Die sogenannte „sub-saharische“ Komponente im Genom der Taforalt-Bevölkerung entpuppt sich größtenteils als eine tiefe, nordafrikanische Abstammung, die bislang unbekannt war. Dies sorgt für eine Neubewertung der menschlichen Geschichte Nordafrikas und zeigt die genetische Komplexität vor der Ankunft von Ackerbauern und globalen Migrationen. Lange Zeit blieb es wegen der schwierigen DNA-Erhaltung in der Wüste ein Rätsel, wie die Menschen damals genetisch zusammengesetzt waren. Jetzt aber ermöglichen neue Techniken der aDNA-Aufbereitung und die Entwicklung spezieller DNA-Capture-Verfahren, umfangreiche Genomdaten auch aus zersetzten Knochen zu gewinnen. Diese Methoden erhöhen die Chancen, in klimatisch ungünstigen Regionen wie der Sahara wichtige genetische Informationen zu entschlüsseln.

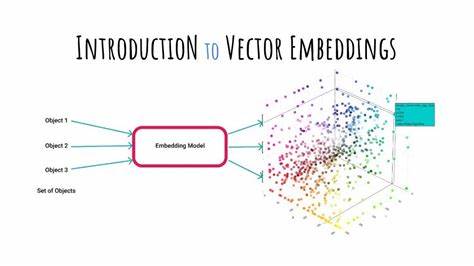

Die Erforschung dieser genetischen Spuren bietet nicht nur Einblicke in die Vergangenheit Nordafrikas, sondern hat auch Relevanz für das Verständnis der menschlichen Evolution allgemein. Sie zeigt die vielfältigen Linien, aus denen sich heutige Populationen zusammensetzen, und beleuchtet die Wege der Menschheitsgeschichte abseits der großen Eurasienwanderungen. Ferner bietet die Einführung von High-Tech-Methoden wie dem qpAdm-Modell, f4/f3-Statistiken sowie der Analyse von Neandertaler-Anteilen neue Möglichkeiten, die Abstammungsstrukturen und Migrationen präzise zu rekonstruieren und Zeithorizonte zu definieren. Daraus entsteht ein deutlich klareres Bild der komplexen Interaktionen zwischen regionalen Populationen, technologischer Innovation und Umweltbedingungen. Mit Blick in die Zukunft versprechen weitere Studien mit zunehmender DNA-Qualität und Menge aus dem Grünen Sahara-Gebiet eine noch tiefere Einsicht in die mediteran-afrikanische Urgeschichte.