Das Thema Unsterblichkeit fasziniert die Menschheit seit jeher. Von Mythen über Götter, Helden und Alchemisten, die das Geheimnis des ewigen Lebens suchten, bis hin zu modernen wissenschaftlichen Forschungen an der Verlängerung der Lebensspanne – der Wunsch, der Vergänglichkeit zu entfliehen, ist allgegenwärtig. Doch die Frage «Wer will schon ewig leben?» führt uns tiefer als nur zur Sehnsucht nach unendlicher Zeit. Sie fordert uns heraus, die Qualitäten des Lebens selbst zu hinterfragen, insbesondere im Kontext von Tod, Bedeutung und Glück. Philosophisch betrachtet stellt der Tod eine fundamentale Grenze dar, die das menschliche Dasein definiert und strukturiert.

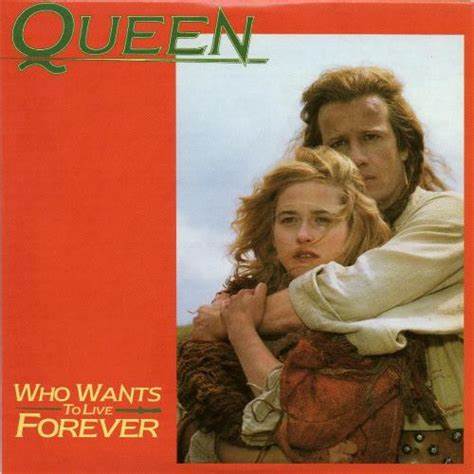

Philosophen wie Kieran Setiya und Bernard Williams haben diese Grenze nicht nur als Schicksal gesehen, sondern als Ausgangspunkt für Reflexionen über das Wesen des Lebens und der Unsterblichkeit. Dabei zeigt sich, dass der Tod nicht einfach ein Ende ist, das es zu überwinden gilt, sondern ein Grundpfeiler, der unserem Leben Sinn verleiht. Bernard Williams’ Gedankenexperiment, bekannt als „The Makropulos Case“, wirft die Frage auf, was passieren würde, wenn ein Mensch unendlich lange leben würde, bei ewigem Jugendzustand und ständiger Gesundheit. Auf den ersten Blick erscheint die Aussicht traumhaft. Doch Williams argumentiert, dass die Unsterblichkeit zur unerträglichen Langeweile, ja zur Qual werden würde.

Wenn unbegrenzte Zeit zur Verfügung steht, erschöpfen sich alle möglichen Aktivitäten, Erfahrungen und Ziele. Das Leben verliert seine Dringlichkeit und damit seine Farbe, seine Spannung und oft auch seinen Wunsch, weiterzuleben. Diese Perspektive wirft ein helles Licht auf die Rolle der Begrenztheit in der menschlichen Existenz. Ein zentraler Gedanke dabei ist, dass das Bewusstsein um die Endlichkeit unseres Daseins uns motiviert und inspiriert. Ebenso wie ein zeitlich begrenztes Kunstwerk oder ein abschließbarer Roman eine gewisse Dramatik und Wertschätzung erzeugt, empfindet auch der Mensch sein Leben intensiver, wenn ihm bewusst ist, dass es keine unerschöpfliche Ressource ist.

Die Tatsache, dass jeder Moment unwiederbringlich ist, macht ihn kostbar. Zahlreiche Philosophen haben sich mit der Frage beschäftigt, wie der Mensch mit dem Wissen um seine Sterblichkeit umgehen kann. Manche argumentieren, der Tod bringe zwar Schmerz und Verlust, sei aber letztlich nicht schädlich, da wir nicht mehr existent sind, wenn wir tot sind, und uns demzufolge das Post-Mortem-Nonexistenz keine tatsächliche Leidensquelle sein kann. Andere hingegen denken in eine andere Richtung, indem sie versuchen, das Leben trotz oder gerade wegen der Endlichkeit als sinnvoll und gut zu gestalten. Was bedeutet das für unser heutiges Leben? Gesellschaftlich gibt es vielfältige Reaktionen auf die Endlichkeit.

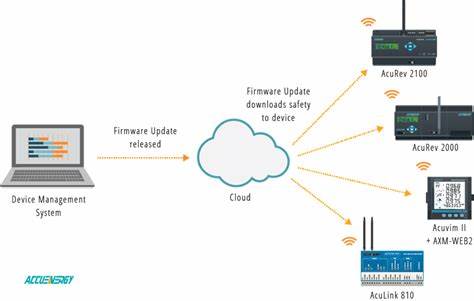

Die populäre Kultur will oft den Tod verdrängen oder übertönen, sei es mit Jugendkult, Schönheitsidealen, technischen Experimenten zur Lebensverlängerung oder einfach durch eine Flut an Ablenkungen. Zugleich gibt es eine wachsende Bewegung, die sich bewusst mit dem Tod auseinandersetzt – sei es durch sogenannte „Todescafés“, existentielle Philosophie oder spirituelle Praktiken. Die Wissenschaft treibt parallele Entwicklungen voran, die in gewisser Weise das Versprechen der Unsterblichkeit einlösen wollen. Technologische Fortschritte in der Medizin, Künstlicher Intelligenz und Biotechnologie ermöglichen heute eine Verlängerung der durchschnittlichen Lebenszeit und eine Verbesserung der Lebensqualität im Alter. Manche Forscher sprechen gar davon, das Altern zu stoppen oder umzukehren.

Doch selbst wenn diese Fortschritte Realität würden, bliebe die Frage, ob ein verlängertes oder gar unendliches Leben tatsächlich erstrebenswert wäre. Ein Grund dafür ist, dass der Sinn des Lebens nicht allein in der Länge gemessen wird. Er hängt vielmehr von den Beziehungen, Erfahrungen und dem subjektiven Empfinden ab. Wenn viele Erfahrungen ihre Schlüsselreize verlieren, wenn Neugier schwindet und das Leben monoton wird, kann das Leben trotz aller Gesundheit leer wirken. Die Rolle des Todes als Gegengewicht entfällt dann, und es bleibt die Herausforderung, neue Quellen der Bedeutung zu entdecken.

Die Suche nach Unsterblichkeit birgt zudem eine ethische Problematik, die in philosophischen Debatten oft diskutiert wird. Wenn Unsterblichkeit für einige Menschen erreichbar wäre, während andere sterblich bleiben, könnten soziale Ungleichheiten und neue Formen der Ausgrenzung entstehen. Zudem stellt sich die Frage nach der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen und der Umwelt, wenn Lebewesen potenziell unbegrenzte Zeit einnehmen. Auch kulturell unterscheiden sich die Einstellungen zum Tod und zur Unsterblichkeit erheblich. Während in westlichen Gesellschaften oft eine Angst vor dem Verlust vorherrscht, zeigen andere Kulturen Respekt und Akzeptanz vor dem natürlichen Kreislauf von Leben und Tod.

Diese Perspektiven erinnern uns daran, dass die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit nicht nur individuell, sondern auch kollektiv gestaltet wird. Was können wir also aus der philosophischen Reflexion zum Thema Unsterblichkeit lernen? Zunächst einmal, dass der Tod als Begrenzung nicht nur einen Mangel darstellt, sondern auch ein kreatives Potenzial birgt. Das Leben gewinnt durch die Abwesenheit von Ewigkeit eine besondere Intensität. Die Akzeptanz der Endlichkeit kann uns lehren, jeden Moment bewusster und wertschätzender zu erleben. Zweitens zeigt sich, dass die Vorstellung einer ewigen Existenz zwar verlockend ist, aber auch neue Probleme und Fragen aufwirft.

Unsterblichkeit könnte zu einer existenziellen Krise führen, weil das Unbekannte, das die Zeit begrenzt, die Triebfeder unseres Lebens ist. Damit wird klar, dass das Streben nach ewigem Leben nicht automatisch Glück oder Erfüllung bringt. In der Praxis lässt sich aus diesen Überlegungen ein Aufruf zur Balance ableiten. Anstatt sich ausschließlich der Verlängerung des Lebens zuzuwenden oder den Tod zu verdrängen, sollten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir unser begrenztes Leben sinnvoll und erfüllend gestalten können. Dabei spielen Werte wie Authentizität, Verbundenheit und bewusste Gegenwärtigkeit eine zentrale Rolle.

Zusammenfassend eröffnet die philosophische Diskussion um Leben, Tod und Unsterblichkeit einen Raum für tiefgehende Reflexionen. Sie erinnert daran, dass die menschliche Endlichkeit nicht nur ein Problem ist, sondern auch eine Chance, das Leben in seiner vollen Tiefe zu erfahren. Vielleicht ist die Antwort auf die Frage «Wer will schon ewig leben?» weniger eine nüchterne Absage an die Unsterblichkeit, als vielmehr eine Einladung, das Leben, so endlich es auch sein mag, mit größtem Respekt und größter Leidenschaft zu leben.