Koffein ist für viele Menschen ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag. Ob als morgendlicher Kaffee, in Tee, Energydrinks oder Schokolade, der Stoff fördert die Aufmerksamkeit, steigert die geistige Leistungsfähigkeit und hebt die Stimmung. Doch seine Wirkung auf den Schlaf – einem essentiellen Regenerationsprozess für Gehirn und Körper – ist komplex und wenig vollständig verstanden. Neue wissenschaftliche Untersuchungen geben Aufschluss darüber, wie Koffein die neuronalen Aktivitätsmuster während des Schlafs beeinflusst und welche Rolle das Alter dabei spielt. Die Gehirnforschung nutzt Elektroenzephalographie (EEG), um die elektrische Aktivität des Gehirns nicht-invasiv zu messen.

EEG-Signale zeigen, wie verschiedene Frequenzen und deren Zusammenhänge sich im Wachzustand, aber auch während der unterschiedlichen Schlafphasen verändern. Forscher haben herausgefunden, dass Koffein nicht nur die Dauer und Qualität des Schlafs beeinflusst, sondern auch tiefgreifende Veränderungen in der Komplexität und sogenannten Kritikalität der Gehirndynamik hervorrufen kann. Komplexität im Gehirn lässt sich als Vielfalt und Differenziertheit der neuronalen Signale verstehen – kurz gesagt, wie viel unterschiedliche Informationen das Gehirn zur gleichen Zeit verarbeiten kann. Kritikalität bezeichnet den Zustand zwischen zu viel Ordnung und zu viel Chaos, der als optimal für Informationsverarbeitung gilt. In solchen Zuständen ist das Gehirn besonders anpassungsfähig und effizient.

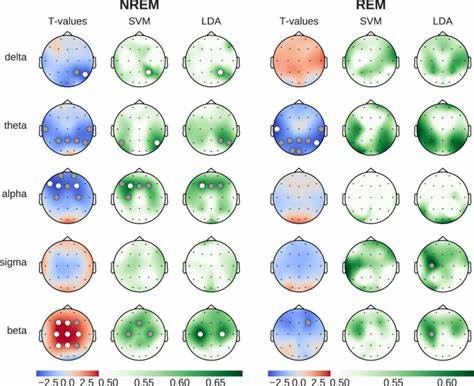

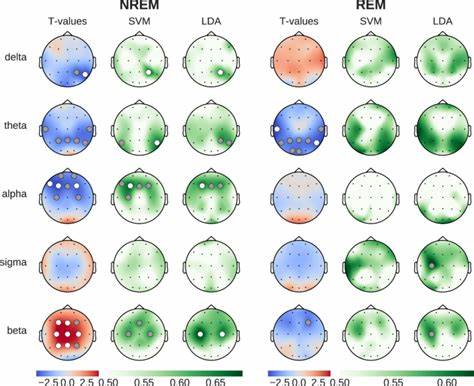

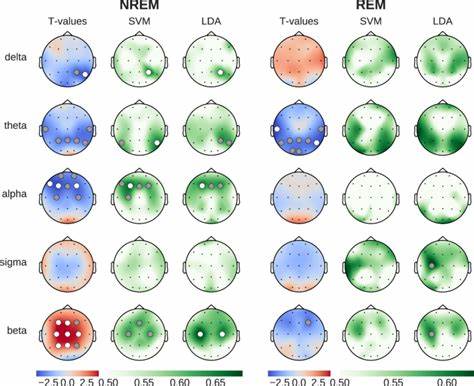

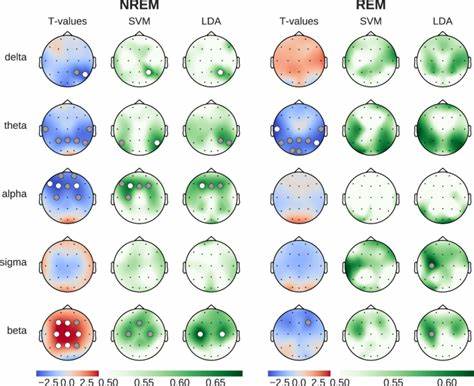

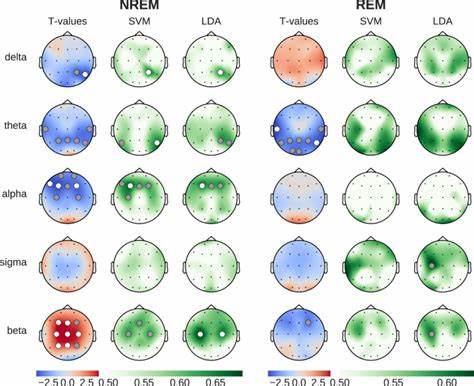

Eine aktuelle Studie untersuchte die Effekte von 200 Milligramm Koffein, etwa der Menge von zwei Tassen Kaffee, auf das Gehirn von 40 gesunden Erwachsenen zwischen 20 und 58 Jahren während des Schlafens. Die Forscher maßen EEG-Daten sowohl unter Koffein- als auch Placebo-Bedingungen und analysierten verschiedene Maße wie Spektralanalyse, Entropie sowie Komplexitäts- und Kritikalitätsindikatoren. Dabei verwendeten sie moderne statistische Methoden und maschinelles Lernen, um aussagekräftige Muster zu identifizieren. Die Ergebnisse zeigten einen deutlichen Anstieg der Gehirnkomplexität nach Koffeinaufnahme, vor allem während der Non-REM (NREM) Schlafphasen. Gleichzeitig kam es zu einer Veränderung im sogenannten 1/f Spektrum des EEG – eine Art skalierungsähnliches Muster, das mit dem Gleichgewicht zwischen neuronaler Erregung und Hemmung (Excitation-Inhibition Balance) verknüpft ist.

Konkret führte Koffein zu einer Abflachung dieser 1/f-Komponente und einer Verringerung langfristiger zeitlicher Korrelationen, was auf eine Verschiebung des Gehirns hin zu einem mehr kritischen Zustand hindeutet – einem Gleichgewichtspunkt, an dem das Gehirn optimal flexibel und informationsreich arbeitet. Diese Effekte waren nicht gleichmäßig über alle Altersgruppen verteilt. Jüngere Erwachsene im Alter von 20 bis 27 Jahren zeigten stärkere Veränderungen in der Komplexität und Kritikalität, insbesondere während der REM-Schlafphasen, im Vergleich zu der Gruppe der 41- bis 58-Jährigen. Während im NREM-Schlaf die Auswirkungen von Koffein bei beiden Altersgruppen ähnlich waren, offenbarten sich deutliche altersabhängige Unterschiede im REM-Schlaf. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der bekannten Tatsache, dass Adenosin-Rezeptoren, welche die Wirkung von Koffein maßgeblich vermitteln, im Alter in ihrer Dichte abnehmen, wodurch die Wirkung des Stimulans abgeschwächt wird.

Die Veränderung der Schlafarchitektur durch Koffein wurde ebenfalls bestätigt. Koffein verlängerte die Einschlafzeit, reduzierte die Gesamtschlafzeit und verschob die Verteilung der einzelnen Schlafstadien zugunsten leichterer Schlafphasen (N1 und N2) zulasten von Tiefschlafphasen (Slow-Wave Sleep). Diese Veränderungen tragen möglicherweise dazu bei, dass das Gehirn insgesamt weniger erholsam arbeitet – trotz der gesteigerten Komplexität der neuronalen Aktivität. Zusätzlich wurden Veränderungen in der Leistung der verschiedenen Frequenzbänder des EEG beobachtet. Während der NREM-Phase fand sich eine Abnahme der Aktivität in langsamen Frequenzen wie Delta, Theta und Alpha, kombiniert mit einer Zunahme im Beta-Bereich.

Dagegen zeigte sich in der REM-Phase nur eine schwächere Modulation, wobei vor allem das Theta-Band in verschiedenen Hirnregionen vermindert war. Die Kombination aus Veränderungen im Spektrum sowie einer Verschiebung der Komplexitätsmaße liefert die Grundlage für die Interpretation, dass Koffein das neuronale Gleichgewicht verschiebt – und das Gehirn näher an den kritischen Zustand heranführt. Warum ist diese Verschiebung hin zu größerer Komplexität und Kritikalität während des Schlafs relevant? Das Konzept der Kritikalität in der Neurowissenschaft ist von zunehmendem Interesse, weil es erklärt, wie das Gehirn optimale Informationsverarbeitung realisieren kann. In kritischen Zuständen kann das Gehirn flexibel auf Umweltreize reagieren und komplexe Aufgaben bewältigen. Allerdings ist Schlaf eine Phase, in der das Gehirn weniger aktiv und eher in einem stabileren Zustand sein sollte, um Regeneration und Erholung zu ermöglichen.

Koffein scheint diesen natürlichen Zustand zu stören, indem es die Erregung steigert und die neuronalen Netzwerke in eine aktivere, komplexere Phase zwingt. Aus neurochemischer Sicht vermittelt Koffein seine Wirkung hauptsächlich durch die Blockade von Adenosinrezeptoren. Adenosin ist ein Neurotransmitter, der im Gehirn schläfrigkeitserzeugend wirkt und während des Wachzustands stetig ansteigt. Durch die Blockade dieser Rezeptoren senkt Koffein das natürliche Schlafbedürfnis und steigert kurzfristig die Wachheit. Darüber hinaus beeinflusst Koffein andere Neurotransmittersysteme, wie die Erhöhung von Dopamin, Noradrenalin und Acetylcholin, was die komplexen Effekte auf neuronale Aktivität erklärt.

Die Entdeckung, dass diese Effekte altersabhängig sind, öffnet neue Perspektiven für den Umgang mit Koffein im Alltag. Jüngere Menschen erfahren einerseits eine stärkere neuronale Wirkung, die mit einer erhöhten Komplexität und kritischen Dynamik im Gehirn einhergeht, was den stimulierenden Effekt erklärt. Andererseits kann diese Überstimulation den Schlafprozess beeinträchtigen und die Erholung reduzieren. Ältere Erwachsene zeigen eine abgeschwächte Wirkung, was teilweise durch abnehmende Rezeptordichte und veränderte Stoffwechselvorgänge erklärt wird. Diese Erkenntnisse sind auch klinisch relevant.

Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen sind mit schlechtem Schlaf verknüpft, und Koffein kann diese Zustände beeinflussen. Zudem haben neurodegenerative Krankheiten wie Parkinsons und Alzheimer komplexe Beziehungen zu Schlaf und Adenosin-Systemen. Obwohl Koffein neuroprotektive Eigenschaften in bestimmten Kontexten zeigt, könnte sein Einfluss auf die Schlafdynamik negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben, insbesondere bei ausgedehntem Konsum oder bei bestimmten Altersgruppen. Die Studie verdeutlicht zudem die Bedeutung differenzierter Analysen der EEG-Signale, bei denen zwischen periodischen (oszillatorischen) und aperiodischen Komponenten unterschieden wird. Diese Trennung erlaubt es, Veränderungen im 1/f-Spektrum isoliert zu betrachten, was Einblicke in die neuronale Erregungs-Hemmungs-Balance und die Dynamik des Gehirns im Schlaf erlaubt, die mit konventionellen Methoden nicht möglich wären.

Abschließend zeigt die aktuelle Forschung, dass Koffein weit mehr bewirkt als kurzfristige Wachheit. Es induziert weitreichende Veränderungen in der neuronalen Komplexität und kritischen Zuständen im Gehirn während des Schlafes, die altersabhängig unterschiedlich ausgeprägt sind. Diese Befunde nehmen eine wichtige Stellung ein, nicht nur für das Verständnis der neurophysiologischen Grundlagen von Schlaf und Wachheit, sondern auch für praktische Empfehlungen bezüglich Koffeinkonsums und dessen Anpassung an individuelle Bedürfnisse und Lebensphasen. Für alle, die häufig auf Koffein setzen, gibt es also Grund zum Nachdenken. Ein bewusster Umgang mit der Substanz, Timing des Konsums und Berücksichtigung des eigenen Alters können helfen, den Spagat zwischen der nutzbringenden Stimulation und gesunder Schlafqualität besser zu bewältigen.

Zukünftige Studien werden hoffentlich noch präziser aufzeigen, wie sich diese neuronalen Veränderungen langfristig auf kognitive Leistung, Gesundheit und Wohlbefinden auswirken.