Die Frage, ob die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinssätze senken wird, wie es der ehemalige Präsident Donald Trump fordert, beschäftigt Wirtschaftsexperten, Investoren und Verbraucher gleichermaßen. Angesichts der aktuellen Inflationslage, der Unsicherheit durch globale Handelskonflikte und der volkswirtschaftlichen Entwicklungen steht die Fed vor einer komplexen Herausforderung. Im Zentrum der Diskussion steht das Spannungsverhältnis zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsförderung. Der Präsident hatte wiederholt Druck auf die Fed ausgeübt, die Zinssätze zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Kreditkosten für Konsumenten und Unternehmen zu reduzieren. Trump verwies dabei auf das Verhalten anderer Zentralbanken, vor allem der Europäischen Zentralbank, die seit einiger Zeit mit Zinssenkungen auf eine schwächere Wirtschaft reagieren.

Seine Kritik an Fed-Chef Jerome Powell war zum Teil persönlich und durchaus massiv, indem er Powell als „stupid“ bezeichnete und ihn für die vermeintlich zu straffe Zinspolitik verantwortlich machte. Doch die Federal Reserve zeigt sich bislang unbeeindruckt von diesen politischen Forderungen. Im Juni 2025 entschied sich die Fed, die Leitzinsen unverändert zu belassen und damit die Zinsen in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent zu halten. Das war bereits das vierte Treffen hintereinander, bei dem keine Änderung erfolgte. Offiziell begründeten die Fed-Vertreter diesen Schritt mit der schwierigen Lage, die durch erhöhte Tarifzölle entstanden ist.

Die Folgen der Strafzölle auf importierte Waren sind zweischneidig und kompliziert: Einerseits fördern sie steigende Preise, also Inflation. Andererseits dämpfen sie das Wachstum, weil Unternehmen und Verbraucher mit höheren Kosten belastet werden. Diese widersprüchlichen Effekte erschweren der Fed die Entscheidung erheblich. Im Moment ist unklar, ob das Hauptproblem eher eine Überhitzung der Wirtschaft mit hohem Preisniveau ist, oder ob die Tarife die Konjunktur so stark einbremsen, dass eine Zinssenkung nötig wird, um die Wirtschaft zu stützen. Die Inflationsrate wird von den Fed-Experten im Jahresverlauf 2025 auf etwa drei Prozent geschätzt, deutlich über dem langfristigen Ziel von zwei Prozent.

Bemerkenswert ist, dass die Tarife bislang noch nicht in vollem Umfang auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen haben. Ökonomische Prognosen gehen davon aus, dass sich die Inflation im zweiten Halbjahr erhöhen dürfte, wenn Unternehmen die höheren Importkosten weitergeben. Insbesondere Bereiche wie Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte könnten teurer werden. Trotzdem registriert die Fed eine nach wie vor solide Konjunkturbasis mit einer guten Beschäftigungslage. Die Arbeitslosenquote lag im Mai 2025 bei etwa 4,2 Prozent, ein historisch niedriger Wert, was zeigt, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt.

Allerdings gab es einen leichten Abschwung bei der monatlichen Stellenzuwachsrate, und einige Unternehmen haben angesichts der Handelsunsicherheiten vorsichtiger bei Neueinstellungen agiert. Die geldpolitische Strategie der Fed zielt weiterhin darauf ab, Inflation und Beschäftigung in Einklang zu bringen. Die Möglichkeit von zwei Zinssenkungen im Laufe des Jahres wird zwar weiterhin offen gehalten, im aktuellen Prognosemittel sieht man jedoch eine gewisse Spaltung innerhalb des Entscheidungsgremiums. Einige Mitglieder rechnen mit mindestens zwei Zinssenkungen, andere erwarten kaum oder überhaupt keine Kürzungen mehr in 2025. Die hohe Unsicherheit über den weiteren Verlauf von Zöllen und Handelskonflikten macht Prognosen schwierig.

Für Verbraucher und Unternehmen bedeutet das Festhalten an den aktuellen Zinssätzen in vielerlei Hinsicht, dass die Kosten für Kredite und Finanzierungen nicht kurzfristig sinken werden. Insbesondere Menschen mit hohen Schulden oder potenzielle Immobilienkäufer spüren die Auswirkungen der noch immer hohen Zinsen. Zwar konnten in den späten Monaten 2024 einige Zinsreduktionen realisiert werden, doch diese Effekte haben sich im Frühjahr 2025 nicht weiter verstärkt. Die Situation erfordert von Kreditnehmern weiterhin ein umsichtiges Finanzmanagement und möglichst eine Reduzierung teurer Verbindlichkeiten. Die Aktienmärkte reagierten auf die jüngsten Entscheidungen der Fed verhalten.

Nach anfänglichen Gewinnen schlossen die wichtigsten Indizes meist leichter oder nahezu unverändert. Anleger blicken mit gemischten Gefühlen auf die Perspektiven, da die Unternehmen mit höheren Finanzierungskosten sowie Absatzunsicherheit durch Handelsspannungen zurechtkommen müssen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die geopolitische Entwicklung, vor allem der Konflikt im Nahen Osten. Höhere Energiepreise, die durch die eskalierende Lage hervorgerufen werden könnten, würden die Inflationsproblematik verstärken. Fed-Chef Powell hat die Möglichkeit kurzfristiger Preisspitzen nicht ausgeschlossen, betonte jedoch, dass diese meist nicht von Dauer seien und die Kerninflation weniger beeinflussen sollten.

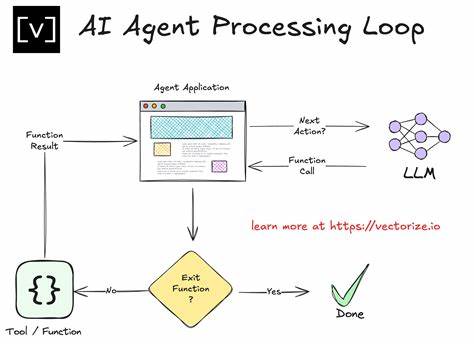

Interessant ist auch die Rolle neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) im wirtschaftlichen Umfeld. Powell äußerte Zweifel daran, ob KI eher Arbeit ersetzt oder ergänzt und hob hervor, dass dieses Thema in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen wird. Veränderungen am Arbeitsmarkt durch technologische Innovationen könnten die zukünftige Geldpolitik ebenfalls beeinflussen. Eine Besonderheit im Kontext der Zinspolitik sind die sogenannten Fannie Mae und Freddie Mac, zwei staatlich geförderte Kreditinstitute, die den Wohnungsmarkt beeinflussen. Beobachter weisen darauf hin, dass Zinssenkungen durch die Fed zwar tendenziell günstig für den Immobilienmarkt wären, die tatsächlichen Hypothekenzinsen jedoch stärker von den Renditen langfristiger US-Staatsanleihen abhängen.

Diese sind trotz Fed-Entscheidungen in den letzten Monaten relativ hoch geblieben, was den Druck auf Immobilienkäufer weiterhin erhöht. Trump selbst bleibt in seinen öffentlichen Äußerungen bei seiner Forderung nach Zinssenkungen, sieht diese als entscheidenden Faktor für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum. Er beklagt, dass die USA höhere Zinsen zahlen als viele europäische Länder, die bereits eine expansive Geldpolitik betreiben. Die Experten sehen die unterschiedlichen geldpolitischen Ausrichtungen der USA und Eurozone jedoch vor allem als Reaktion auf die sehr unterschiedliche konjunkturelle und inflatorische Lage. Die Frage, ob und wann die Fed den Leitzins reduzieren wird, bleibt deshalb offen und wird maßgeblich von den wirtschaftlichen Daten und der Entwicklung der globalen Handelskonflikte abhängen.

Sollte sich die Inflation trotz der Erhöhung der Tarife weniger stark als befürchtet entwickeln oder die Wirtschaft deutlicher schwächeln, ist mit einer Zinssenkung durchaus zu rechnen. Umgekehrt würde eine weitere Inflationserhöhung die Fed in eine schwierige Position bringen, da sie dann eine Zinssenkung riskieren würde, die eine längerfristige Inflationserwartung destabilisieren könnte. Insgesamt bleibt die Lage für die Fed komplex und herausfordernd. Die Balance zwischen der Vermeidung einer Überhitzung der Wirtschaft bei gleichzeitiger Sicherung von Wachstum und Beschäftigung verlangt eine äußerst vorsichtige und flexible Geldpolitik. Die politischen Forderungen von Präsident Trump werden die geldpolitischen Entscheidungen zwar begleiten, sind jedoch nicht ausschlaggebend.

Die Unabhängigkeit der Fed und ihre Aufgabe, stabile Preise bei maximaler Beschäftigung anzustreben, stehen im Vordergrund. Für Verbraucher und Unternehmen empfiehlt es sich, auf mögliche weitere Entwicklungen bei Zinssätzen und Inflationsraten vorbereitet zu sein. Finanzplanung und Risikomanagement sollten vorsichtig gehandhabt werden, ebenso wie Erwartungen an den Immobilienmarkt und Investmententscheidungen. Die kommenden Monate werden zeigen, wie stark die Auswirkungen von Handelszöllen und geopolitischen Spannungen sein werden und ob die Fed ihre Zinspolitik anpassen wird, um auf neue Herausforderungen reagieren zu können.