In der heutigen zunehmend digitalisierten Welt spielen Rechenzentren eine unverzichtbare Rolle. Sie bilden das Rückgrat moderner IT-Infrastrukturen und ermöglichen den Betrieb von Cloud-Diensten, großen Datenbanken und weiteren Anwendungen. Mit der steigenden Komplexität und Kritikalität dieser Einrichtungen wächst auch der Anspruch an deren Planung, Betrieb und Wartung. In diesem Kontext gewinnen digitale Zwillinge, sogenannte Digital Twins, zunehmend an Bedeutung. Doch handelt es sich bei dieser Technologie um eine wegweisende Revolution oder nur um einen vorübergehenden Hype? Um dies zu beantworten, ist es notwendig, die Funktionsweise und den Mehrwert digitaler Zwillinge für Rechenzentren genauer zu betrachten.

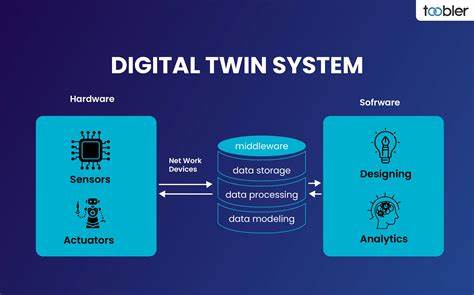

Ein digitaler Zwilling ist ein virtuelles Abbild eines physischen Systems, das in Echtzeit Informationen über Zustände und Verhalten dieses Systems liefert. Durch die fortlaufende Integration von Sensordaten und deren Analyse mittels Algorithmen und Künstlicher Intelligenz entsteht ein dynamisches Modell, das herkömmliche Simulationen weit übertrifft. Dieses Modell bietet nicht nur eine visuelle Repräsentation, sondern ermöglicht auch prädiktive Analysen und Fernsteuerung des realen Gegenstücks. Im Bereich der Rechenzentren können digitale Zwillinge vielfältige Dimensionen abdecken – von einzelnen Serverkomponenten über lufttechnische Systeme bis hin zum gesamten Gesamtprozess. Insbesondere bieten sie die Möglichkeit, Temperaturen, Luftströme, Energieverbrauch, mechanische Belastungen und sogar Vibrationen mit millimetergenauer Präzision zu überwachen und zu simulieren.

Die Integration dieser Echtzeitdaten wird durch moderne Sensornetzwerke, beispielsweise IoT-Geräte, sowie industrielle Kommunikationsprotokolle wie OPC UA oder MQTT sichergestellt. Die Kombination aus CAD- und BIM-Modellen mit hochentwickelten Algorithmen für maschinelles Lernen erzeugt dabei ein umfassendes Bild der Infrastruktur. Diese technologische Verbindung ermöglicht es Betreibern, Szenarien verschiedener Lastzustände, energetischer Anpassungen oder geplanter Umstrukturierungen vorab virtuell durchzuspielen. So werden potenzielle Risiken minimiert und Optimierungspotenziale identifiziert, ohne den operativen Betrieb zu gefährden. Neben der Simulation physischer Parameter erleichtern digitale Zwillinge auch die Steuerung und Automation im Rechenzentrum.

Durch bidirektionale Kommunikation können vorgeschlagene Maßnahmen, wie Anpassungen der Klimatisierung oder Lastverteilung, direkt in das physische System eingespeist und deren Auswirkungen kontrolliert werden. Dies schafft ein dynamisches Ökosystem, das flexibel auf Schwankungen und Unvorhersehbares reagieren kann. Die Vorteile digitaler Zwillinge sind dabei vielfältig. Erstens liefern sie eine bislang unerreichte Transparenz über komplexe Infrastrukturkomponenten und -prozesse, was eine präzisere Planung und effizientere Nutzung ermöglicht. Das Ergebnis sind niedrigere Betriebskosten, da Wartungen gezielter und basierend auf vorliegenden Daten durchgeführt werden können – ein Aspekt, der gerade beim Thema Predictive Maintenance enorm an Bedeutung gewinnt.

Zweitens trägt die Möglichkeit, potenzielle Fehlerquellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben, maßgeblich zur Sicherheit und Verfügbarkeit der Rechenzentrumssysteme bei. Notfallpläne und Ausfallzeiten lassen sich so minimieren, ein entscheidender Faktor angesichts des stetig zunehmenden Datenverkehrs. Drittens sind digitale Zwillinge essenzielle Werkzeuge zur Verbesserung der Energieeffizienz. Das Monitoring und die Optimierung von Kühlungs- und Energieverteilungsprozessen helfen, den sogenannten Power Usage Effectiveness (PUE) zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Allerdings stehen dieser positiven Bilanz auch Herausforderungen gegenüber, die bei der Implementierung bedacht werden müssen.

Der initiale Investitionsaufwand stellt für viele Betreiber eine noch nicht unerhebliche Einstiegshürde dar. Zum einen erfordert das Aufbauen eines umfassenden Sensornetzwerks und einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur bereits eine hohe Kapitalbindung. Zum anderen sind die spezialisierten Softwarelösungen und die individuelle Anpassung der Modelle auf das jeweilige Rechenzentrum mit nicht zu unterschätzendem Aufwand verbunden. Darüber hinaus erweist sich die Integration heterogener Systeme – von Altsystemen (Legacy) bis hin zu modernen Komponenten – als technisch anspruchsvoll. Eine standardisierte Datenbasis ist die Voraussetzung für die reibungslose Funktion digitaler Zwillinge, doch ist eine konsequente Harmonisierung der eingesetzten Technologien oft eine komplexe Aufgabe.

Auch der langfristige Betrieb digitaler Zwillinge fordert qualifiziertes Personal mit interdisziplinärem Know-how, das neben IT- und Ingenieurswissen auch Kenntnisse in Datenanalyse und KI mitbringen muss. Diese Fachkräfte sind am Markt oft knapp und stellen eine personelle Herausforderung dar. Nicht zuletzt verlangt die Sicherheit besondere Aufmerksamkeit. Digitale Zwillinge, die permanent in Echtzeit Daten übertragen und Einfluss auf physische Systeme nehmen, könnten bei mangelhafter Absicherung ein Einfallstor für Cyberangriffe darstellen. Deshalb müssen strenge Sicherheitsprotokolle, Verschlüsselungsmechanismen und Authentifizierungen implementiert werden, um Datenintegrität und Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Betrachtet man jedoch die technologische Entwicklung und die Bedürfnisse der Branche, ist offensichtlich, dass digitale Zwillinge mehr als ein flüchtiger Trend sind. Ihre Fähigkeit, Informationen über komplexe Systeme transparent zu machen und operative Prozesse intelligent zu steuern, adressiert zentrale Herausforderungen moderner Rechenzentren. Die Digitalisierung und Automatisierung dieser kritischen Infrastruktur ist unabdingbar für deren nachhaltige Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen, die frühzeitig auf digitale Zwillinge setzen, sichern sich strategische Vorteile durch optimierte Ressourcennutzung, reduzierte Ausfallzeiten und verbesserte Sicherheitsstandards. Insbesondere in Zeiten steigender Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz gewinnen die durch digitale Zwillinge unterstützten Optimierungsoptionen weiter an Bedeutung.

Gleichzeitig sorgt der modulare Ansatz dieser Technologie für eine Skalierbarkeit, die es erlaubt, nach und nach weitere Systemkomponenten in den digitalen Zwilling zu integrieren. Diese Flexibilität fördert die langfristige Anpassungsfähigkeit und schützt Investitionen vor technologischer Obsoleszenz. Ein Blick auf führende Unternehmen und Anbieter von digitalen Zwillingen im Rechenzentrumssektor zeigt, dass bereits heute erfolgreiche Projekte existieren, die Produktionsprozesse verbessern und Betriebskosten senken. Die Entwicklung geht hin zu integrierten Plattformen mit Cloud-Anbindung, KI-gesteuerter Analyse und benutzerfreundlichen Visualisierungen, die auch den Trainingsbedarf reduzieren helfen. Fazit: Digitale Zwillinge sind kein vorübergehender Trend, sondern eine evolutionäre Weiterentwicklung des Rechenzentrumsmanagements.

Sie erlauben eine ganzheitliche Betrachtung und Steuerung hochkomplexer Systeme und unterstützen Betreiber dabei, Flexibilität, Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit auf ein neues Niveau zu heben. Die Herausforderungen in der Implementierung sind real, doch überwiegen die Chancen für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Wer die Möglichkeiten der digitalen Zwillinge im Sinne einer strategischen Investition erkennt und gezielt umsetzt, positioniert sich nachhaltig für die digitalen Anforderungen der Zukunft.