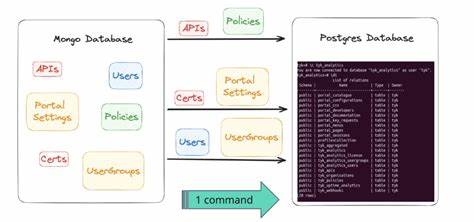

Die Entscheidung, eine Datenbankplattform zu wechseln, ist für Unternehmen ein strategischer Schritt, der lange geplant und sorgsam umgesetzt werden muss. Besonders wenn es um den Wechsel von verteilten, cloudbasierten Systemen wie CockroachDB hin zu einem etablierten relationalen Datenbanksystem wie PostgreSQL geht, gilt es zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen. In den letzten Jahren haben immer mehr Firmen aus unterschiedlichen Branchen erkannt, dass PostgreSQL durch seine Offenheit, das breite Ökosystem und die effiziente Performance besonders bei wachsender Datenmenge und komplexen Abfragen einen deutlichen Mehrwert bietet. Dies gilt speziell in Szenarien, in denen die Datenlast zwar beträchtlich ist, aber keine zwingende Notwendigkeit für globale Multi-Region-Setups besteht. Die Motivation für eine Migration von CockroachDB zu PostgreSQL ist oft vielschichtig und basiert häufig auf einem Mix aus Kostenoptimierung, Performanceverbesserungen und operativer Vereinfachung.

Viele Anwender berichten von erheblichen Kostensteigerungen bei CockroachDB, deren Preisgestaltung den Ausgabenrahmen eines wachsenden Unternehmens schnell sprengt. Zudem können Timeout-Probleme bei der Migration und bei zeitkritischen ETL-Prozessen den Betrieb empfindlich stören. Diese technischen Herausforderungen führen mitunter zu erhöhtem Aufwand für Entwickler und Datenbankadministratoren, da zeitaufwändige manuelle Eingriffe und Workarounds notwendig werden. Während CockroachDB als verteilte SQL-Datenbank einige Vorteile bietet, insbesondere in Bezug auf horizontale Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit über Regionen hinweg, zeigt sich bei einfachen, single-Region-Anwendungen mit klar fokussierten Workloads häufig, dass PostgreSQL in der Praxis besser abschneidet. Die Migration ist jedoch kein trivialer Prozess.

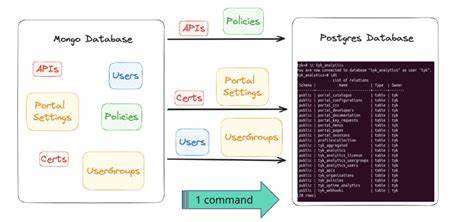

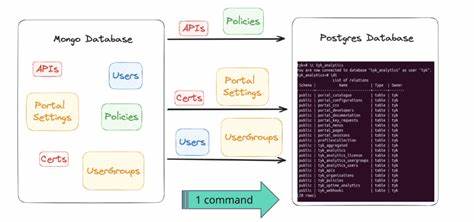

Sie erfordert eine gründliche Analyse der bestehenden Datenstruktur, der Abhängigkeiten und der eingesetzten Tools. ORM-Systeme wie Prisma vereinfachen zwar die Verwaltung von Migrationen und Abfragen, können im Kontext verteilten Datenbanken aber eigenartige und ineffiziente SQL-Statements generieren. Diese Aussagen bestätigen viele Erfahrungsberichte: besonders komplexe Abfragen mit zahlreichen Joins und Inklusionen stellen CockroachDB oft vor Performance-Herausforderungen, wohingegen PostgreSQL durch seinen ausgereiften Query-Optimizer effizientere Ausführungspläne erzeugt. Auf praktischer Ebene wirkt sich dieser Unterschied besonders in der Latenz der Anwendungsabfragen bemerkbar aus. Konkrete Messungen zeigen, dass einige Abfragen unter PostgreSQL bis zu zwanzigmal schneller laufen als unter CockroachDB.

So gewährleistet die Migration nicht nur eine technische Verbesserung, sondern steigert auch messbar die Nutzerzufriedenheit durch verkürzte Reaktionszeiten. Ein weiterer Aspekt betrifft die Datenmigration selbst. Der Prozess kann sich schwierig gestalten, wenn unterschiedliche Speicherformate für JSON und Array-Typen verwendet werden, wie es zwischen CockroachDB und PostgreSQL der Fall ist. Daher ist eine Anpassung beim Datenexport und -import notwendig, um Datenverlust oder inkonsistente Zustände zu vermeiden. Individuelle ETL-Skripte, die solche Besonderheiten berücksichtigen und Daten kompatibel umwandeln, sind meist der Schlüssel zum Erfolg.

Im Idealfall sorgt eine zeitgesteuerte Wartung mit gezieltem Downtime-Fenster dafür, dass der Migrationsprozess für die Endanwender nahezu transparent bleibt. Neben der technischen Umsetzung spielen auch betriebliche Auswirkungen eine große Rolle. Das Verhalten von Indizes, die Möglichkeit, laufende Queries einfach abzubrechen, und die Qualität des Supports sind Faktoren, die den Alltag einer Datenbankadministration bestimmen. PostgreSQL punktet hier mit einem etablierten Ökosystem, das moderne Tools bereitstellt, welche Bedienkomfort und Fehlerbehebung erleichtern. CockroachDB zeigt in einigen Bereichen Schwächen, etwa bei der Verwaltung von Indizes oder im Umgang mit langen Supportzeiten, was zusätzlich die Betriebsstabilität gefährden kann.

Die Netzwerkinfrastruktur und Integrationen wie VPN oder Tailscale stellen ebenfalls Herausforderungen dar. Verbindungen, die unregelmäßig abbrechen oder Probleme beim Namensauflösen verursachen, belasten den Betrieb und sind Ursache für ungewollte Ausfallzeiten. Die Migration zu PostgreSQL schließt solche Probleme oft aus, da die Software bestens mit verbreiteten Cloud- und Netzwerktechnologien harmoniert und sich stabiler betreiben lässt. Aus wirtschaftlicher Sicht stellt die Migration zu PostgreSQL eine lohnende Investition dar. Der Betrieb einer PostgreSQL-Datenbank verursacht deutlich geringere Kosten im Vergleich zu CockroachDB, gerade bei einem steigenden Datenvolumen.

Unternehmen berichten von jährlichen Einsparungen im sechsstelligen Bereich, was sich unmittelbar auf die Wettbewerbsfähigkeit und Budgetplanung auswirkt. Die dadurch gewonnenen Mittel können wiederum für weitere Innovationen und Verbesserungen reserviert werden. Abschließend zeigt die Migration zum relationalen Datenbanksystem PostgreSQL, dass sich bewährte Technologien und moderne Anforderungen keineswegs ausschließen. Vielmehr führt die Kombination aus technischem Know-how, pragmatischer Vorgehensweise und gezielten Anpassungen zu einem nachhaltigen Erfolg. Entwickler und Architekten profitieren von einem robusten, flexibel skalierenden Backend, das den Grundstein für künftiges Wachstum legt.

![What a DMD chip looks like in operation – DLP projector teardown [video]](/images/6E08956E-BE4C-4781-B09B-1EA6BAD4AF3E)