In einer Welt, in der Beziehungen einen zentralen Stellenwert in unserem Leben einnehmen, würde man erwarten, dass wir die Gründe für das Ende gerade dieser engen Bindungen gut verstehen. Schließlich verbringen wir oft viele Monate oder sogar Jahre damit, eine andere Person kennenzulernen, ihre Reaktionen zu interpretieren und eine gemeinsame Geschichte aufzubauen. Wie kann es also sein, dass wir bei Trennungen häufig überrascht sind oder uns selbst nicht eingestehen können, warum eine Partnerschaft zerbricht? Diese Frage wirft ein neues Licht auf menschliche Wahrnehmungsverzerrungen und bewusste sowie unbewusste Muster des Selbstschutzes im Umgang mit emotionalen Konflikten und Normverletzungen. Studien zeigen, dass die tatsächlichen Ursachen von Trennungen oft viel komplexer sind als die einfachen Erklärungen, die Beteiligte und Außenstehende sich geben. Das Phänomen, dass wir gegenüber uns selbst und anderen blind für die tieferen Gründe sind, könnte in der menschlichen Psychologie tief verwurzelt sein.

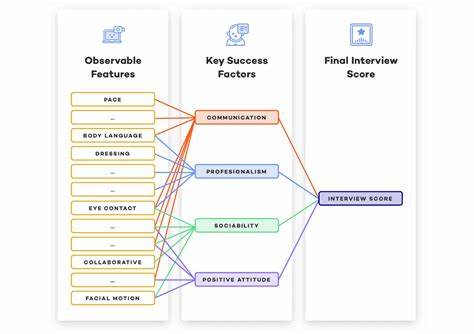

Soziale Normen, Schamgefühle und das Bedürfnis, Verantwortung abzugeben, beeinflussen, wie wir unsere Handlungen rechtfertigen und was wir als „wahre“ Ursachen akzeptieren. Ein Beispiel ist, dass Frauen häufiger eine Trennung initiieren, doch in Umfragen neigen vor allem Männer dazu, die Verantwortung für das Aus der Beziehung beim Gegenüber zu sehen. Diese Verzerrung kann sowohl Schutzmechanismus als auch Ausdruck von subjektiven Erfahrungen sein. Auf einer tieferen Ebene argumentiert die Theorie, dass unser bewusstes Denken nicht primär dafür geschaffen wurde, unsere eigenen Beweggründe transparent zu erkennen, sondern eher dazu dient, Handlungen sozial akzeptabel zu begründen und Konflikte zu minimieren. In diesem Licht erscheinen unsere eigenen Erklärungen für das Trennungsende oft als sorgfältig konstruierte Storys, die uns oder den Partner weniger beschuldigen und gesellschaftliche Normen wahren.

Gleichzeitig erschwert diese Dynamik eine realistische Selbsteinschätzung und Ehrlichkeit im Umgang mit eigenen Fehlern oder komplexen Beziehungskrisen. Die Komplexität von Trennungen wird oft bestätigt, wenn man Ereignisse dahinter betrachtet: Viele Ursachen wirken zusammen, wie etwa unterschiedliche Lebensziele, mangelnde Kommunikation, emotionale Vernachlässigung, persönliche Veränderungen oder das Auftreten von Rivalitäten außerhalb der Partnerschaft. Es ist selten ein einziger Auslöser, sondern ein Zusammenspiel verschiedener Aspekte, die im Laufe der Zeit die Verbindung schwächen. Besonders die Suche nach alternativen Partnern zeigt sich als starker Indikator für bevorstehende Trennungen, nicht immer aber als Ursache, sondern eher als Symptom eines bereits tief sitzenden Problems. Der Umgang mit dieser Erkenntnis erfordert eine reflektierte Herangehensweise.

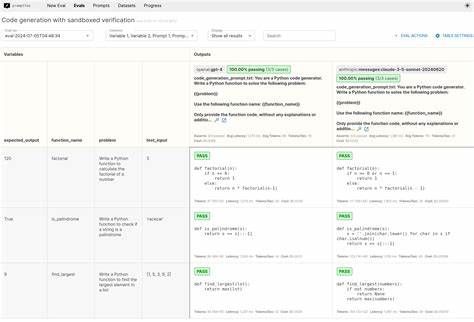

Anstatt nach einer einzigen Schuldigen oder einem klaren Grund zu suchen, wäre es hilfreicher, Akzeptanz für die Komplexität von Gefühlen und Umständen zu entwickeln. Gleichzeitig kann eine offene Kommunikation über persönliche Bedürfnisse und Grenzen während der Beziehung entscheidend sein, um ein besseres Verständnis füreinander zu schaffen und gegebenenfalls rechtzeitig gegenzusteuern. Die Forschung legt nahe, dass unsere selbst geschaffenen Erklärungen häufig dazu dienen, das emotionale Schmerzempfinden zu mildern und den sozialen Status zu schützen. Das bedeutet aber nicht, dass unsere bewussten Aussagen zwangsläufig falsch sind, sondern eher, dass sie unvollständig und von unserer psychologischen Bedürftigkeit geprägt werden. Ein weiterer spannender Aspekt ist, wie moderne Technologien und Künstliche Intelligenz mittlerweile versuchen, die tatsächlichen Muster und Gründe von Beziehungsproblemen zu erkennen.

Analysen von großen Datenmengen, wie etwa aus sozialen Medien oder Umfragen, können Muster aufdecken, die individuell schwer zu greifen sind. Dennoch ist auch hier Vorsicht geboten, da algorithmische Modelle menschliche Gefühle und subjektive Wahrnehmungen nicht vollständig erfassen können. Letztendlich ist der Umgang mit Trennungen und deren Ursachen eine zutiefst persönliche Erfahrung, in der jeder Fall einzigartig ist. Die Einsicht, dass wir oft „überraschend blind“ gegenüber den wahren Beweggründen sind, kann Anstoß sein, mehr Selbstreflexion zu praktizieren, Fehler einzugestehen und sich selbst wie dem Partner mit mehr Verständnis zu begegnen. Diese Offenheit könnte nicht nur den Schmerz bei Beziehungsaus reduzieren, sondern auch zu gesünderen und authentischeren Partnerschaften führen.

Zusammenfassend sind Trennungen kein simples Schwarz-Weiß-Denkmodell, sondern ein komplexes Geflecht aus Gefühlen, Handlungen, Sozialnormen und unbewussten Selbstschutzmechanismen. Die Erkenntnis unserer Blindheit gegenüber den wahren Gründen kann eine neue Qualität in unserem Umgang mit dem eigenen Liebesleben und den zwischenmenschlichen Beziehungen ermöglichen. Es fordert dazu auf, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen, mehr Empathie zu entwickeln und den Mut zu haben, sich selbst und dem Partner ehrlich, aber nachsichtig zu begegnen. Denn nur so können wir aus dem stetigen Kreislauf von Unwissenheit, Schuldzuweisung und Enttäuschung ausbrechen und eine tiefere, bewusstere Verbindung zu uns selbst und anderen schaffen.