Entscheidungen prägen unseren Alltag in vielfältiger Weise, besonders wenn sie wirtschaftliche und moralische Dimensionen berühren. Ob es darum geht, wie man einen Geldbetrag aufteilt oder ob man Leben in einer ethischen Dilemmasituation rettet – hinter jedem Entschluss verbergen sich komplexe emotionale Prozesse, die weit über rationales Abwägen hinausgehen. Während klassische Studien sich oft auf die Wahl oder das Verhalten konzentrieren, bietet der Blick auf die affektiven Repräsentationen dieser Entscheidungen ein neues Verständnis davon, wie Gefühle Fairness, Verantwortlichkeit und Konfliktwahrnehmungen formen. Forschungsergebnisse zeigen, dass wirtschaftliche und moralische Entscheidungssituationen unterschiedliche emotionale Profile hervorrufen. Ein zentrales Experiment kombiniert beispielsweise das Ultimatumspiel – bei dem es um die gerechte Aufteilung einer Geldsumme geht – mit der klassischen Trolley-Dilemmasituation, in der es um die Abwägung zwischen Leben und Tod geht.

Das Spannende dabei: Die emotionalen Muster, die durch diese Entscheidungsarten ausgelöst werden, unterscheiden sich grundlegend. Im wirtschaftlichen Kontext ist Fairness ein bedeutender Treiber für Emotionen. Wenn Angebote im Ultimatumspiel als unfair empfunden werden, reagieren Menschen mit intensiven negativen Gefühlen wie Ärger, Frustration und Unzufriedenheit. Diese negativen Affekte zeigen sich oft in der Ablehnung unfairer Angebote trotz persönlicher Kosten, was verdeutlicht, dass rationale Gewinnmaximierung nicht immer das alleinige Ziel ist. Die emotionale Reaktion auf wahrgenommene Ungerechtigkeit ist stark, oft begleitet von physiologischer Erregung und neuraler Aktivität in Regionen, die Verarbeitung von sozialen Normen und Konflikten steuern.

Interessanterweise lässt sich diese Fairnesssensibilität auch durch die Intensität der angebotenen Ungleichheit modulieren. Je ungleicher die Auszahlung verteilt wird, desto heftiger fallen die emotionalen Reaktionen aus. Sowohl Aufmerksamkeitsmechanismen als auch kognitive Bewertungen spielen hier eine Rolle – Menschen sind sensitiv für soziale Vergleichsprozesse und lassen sich durch wahrgenommene Benachteiligung beeinflussen. Im Gegensatz dazu bleiben moralische Entscheidungen, etwa im Trolley-Dilemma, affektiv relativ stabil, selbst wenn sich die Intensität der Situation ändert, etwa durch die Anzahl der betroffenen Personen. Hier dominieren eher Gefühle von Angst und Besorgnis als unmittelbare Freude oder Ärger.

Diese Emotionen sind oft subtiler und reflektieren eine tiefere moralische Anspannung, die aus Verantwortung, sozialer Erwartung und der Unsicherheit moralischer Richtigkeit entsteht. Die Tatsache, dass moralische Entscheidungen unabhängig von der Anzahl der betroffenen Leben ähnliche emotionale Reaktionen hervorrufen, verdeutlicht die sogenannte „Scope Insensitivity“ in moralischen Bewertungen. Menschen neigen dazu, die Wichtigkeit einzelner Leben qualitativ zu bewerten, anstatt sie quantitativ gegeneinander abzuwägen. Dieses Phänomen hebt die Unterschiedlichkeit moralischer und wirtschaftlicher Entscheidungsmuster hervor – während in ökonomischen Sachverhalten Zahlen und Verhältnisse entscheidend sind, treten im moralischen Denken qualitative Werte in den Vordergrund. Zudem zeigen Untersuchungen, dass selbst in scheinbar konfliktfreien moralischen Situationen Angst und Unsicherheit vorherrschen können.

Dies widerspricht der Annahme, dass klare moralische Entscheidungen notwendigerweise zu positiven Gefühlen führen. Vielmehr zeigen Betroffene oft moralische Angst, die aus Zweifeln an der eigenen Handlung und der Verantwortung gegenüber anderen resultiert. Diese Form der Angst kann zu verstärkter kognitiver Reflexion führen und wirkt als emotionale Begleitung komplexer ethischer Erwägungen. Methodisch verwendet die Forschung moderne multidimensionale Skalierung (MDS)-Techniken, um die komplexen emotionalen Muster in einem übersichtlichen Raum abzubilden. So lassen sich beispielsweise zwei Hauptdimensionen erkennen: die Trennung zwischen konfliktbeladenen und konfliktfreien Entscheidungen sowie die Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und moralischen Kontexten.

Die erste Dimension spiegelt emotional stark verankerte Konflikte wider, die meist durch negative Gefühle charakterisiert sind, während die zweite Dimension unterschiedliche emotionale Profile von wirtschaftlichen versus moralischen Szenarien zeigt. Darüber hinaus ermöglichen maschinelle Lernverfahren wie Support Vector Machines, anhand emotionaler Bewertungen vorherzusagen, ob eine Person gerade mit einer moralischen oder wirtschaftlichen Entscheidung konfrontiert ist und ob ein Konflikt vorliegt. Diese Fähigkeit zur Klassifikation unterstreicht die systematische und gemeinsame emotionale Codierung solcher Entscheidungssituationen über unterschiedliche Individuen hinweg. Neben emotionalen Bewertungen wurden auch Verhaltensmuster erhoben. Interessanterweise fiel die Akzeptanzrate moralischer Entscheidungen insgesamt höher aus als bei wirtschaftlichen.

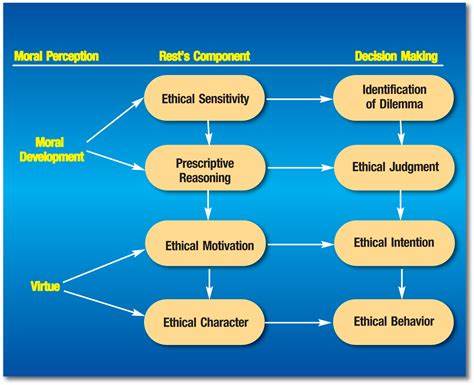

Dies deutet darauf hin, dass Menschen in moralischen Dilemmata eher bereit sind, eine Handlung zu akzeptieren oder zu wählen, was mit internalisierten sozialen Normen und Verantwortungsgefühl übereinstimmt. Die Unterschiede zwischen Konflikt und Nicht-Konflikt Szenarien im Verhalten waren hingegen weniger deutlich, was darauf hinweist, dass Emotionen und Verhalten nicht immer unmittelbar korrelieren. Die Erkenntnisse werfen auch wichtige Fragen für Anwendungen auf, sei es in Politik, Ethikberatung oder Künstlicher Intelligenz. Die Unterscheidung emotionaler Reaktionen in wirtschaftlichen und moralischen Entscheidungen kann helfen, besser zu verstehen, wie Menschen in komplexen sozialen Situationen agieren. Besonders im Bereich der ethischen Programmierung von autonomen Systemen, wie selbstfahrenden Autos, sind differenzierte emotionale Modelle essenziell, da sie das Fundament für menschenähnliche Entscheidungsprozesse bilden.

Ebenso könnten die Ergebnisse in wirtschaftlichen Verhandlungen und Konfliktmanagement genutzt werden. Das Bewusstsein für die starke Rolle von Fairness und emotionaler Bewertung kann dabei unterstützen, Konfliktsituationen zu entschärfen und Lösungen zu fördern, die als gerecht empfunden werden. Ebenso sollten moralische Handlungsrahmen die unvermeidbare emotionale Belastung bedenken, die selbst bei scheinbar eindeutigen Entscheidungen besteht. Allerdings sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren, da die Forschung auf hypothetischen Situationen basiert. Reale Entscheidungen, die mit tatsächlichen Konsequenzen verbunden sind, könnten andere emotionale Reaktionen hervorrufen.

Zukünftige Studien könnten daher von immersiven Technologien oder finanziellen Anreizen profitieren, um ein realistischeres Bild zu zeichnen. Zusätzlich bieten physiologische Messungen wie Herzfrequenzvariabilität oder neuronale Bildgebung weitere Einblicke in die emotionale Verarbeitung. Insgesamt zeigt sich, dass ökonomische und moralische Entscheidungen nicht nur von kognitiven Abwägungen geprägt sind, sondern tief in affektiven Strukturen verankert liegen. Die Differenzierung von Fairnessgefühl, Konfliktempfinden und moralischem Verantwortungsbewusstsein als emotionale Dimensionen eröffnet neue Perspektiven, um menschliches Entscheidungsverhalten besser zu verstehen und respektvoll zu gestalten.