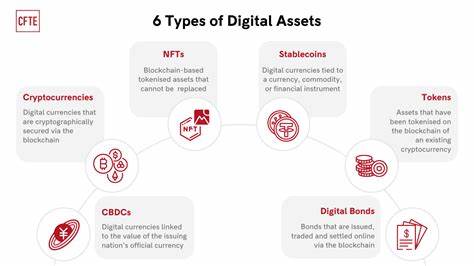

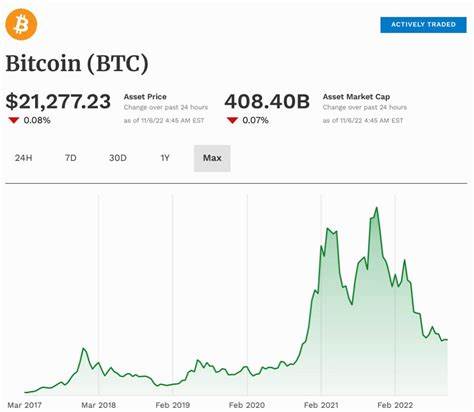

Der Markt für digitale Vermögenswerte hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und zählt inzwischen zu den bedeutendsten Innovationsfeldern der Finanzwelt. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum haben nicht nur die Wahrnehmung von Geld und Zahlungssystemen verändert, sondern auch neue Technologien und Geschäftsmodelle hervorgebracht, die weit über die reine Finanzbranche hinausreichen. Diese Entwicklungen stellen jedoch auch Regulierungsbehörden und Gesetzgeber vor Herausforderungen, da traditionelle Rechts- und Finanzsysteme an ihre Grenzen stoßen. Die Balance zwischen Förderung von Innovation und Schutz von Investoren sowie der Gewährleistung der finanziellen Stabilität ist ein zentrales Thema, das durch technologische Fortschritte wie Quantencomputing und regulatorische Initiativen deutlich beeinflusst wird. Ein wesentlicher Treiber im Markt für digitale Vermögenswerte ist die Distributed-Ledger-Technologie (DLT), insbesondere die Blockchain.

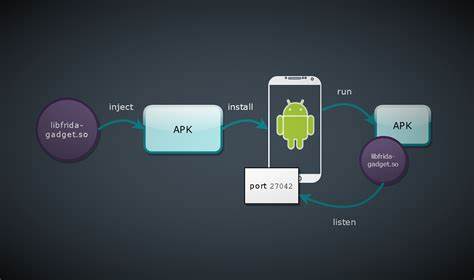

Als dezentrales, transparentes und unveränderliches Register ermöglicht sie es, Transaktionen ohne zentrale Instanzen durchzuführen. Dies hat das Potenzial, die Effizienz und Sicherheit in Finanztransaktionen deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig bringt die Technologie komplexe Herausforderungen mit sich, darunter Fragen zur Skalierbarkeit, Datenschutz und Interoperabilität der verschiedenen Plattformen. Zudem steht die Sicherheit der Kryptografie im Fokus, da die zunehmende Entwicklung von Quantencomputern traditionelle Verschlüsselungsmethoden bedroht. Während Quantencomputing theoretisch in der Lage wäre, viele heutige Sicherheitsprotokolle zu knacken, arbeiten Unternehmen bereits an quantensicheren Algorithmen, um den Schutz digitaler Vermögenswerte zu gewährleisten.

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die Regulierung digitaler Vermögenswerte, die sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene intensiv vorangetrieben wird. Die EU hat mit der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), die im Dezember 2024 in Kraft trat, einen umfassenden Rechtsrahmen geschaffen, um den Umgang mit Krypto-Assets zu standardisieren und rechtliche Klarheit für Marktteilnehmer zu schaffen. Auch im Vereinigten Königreich wurden entsprechende Vorschläge durch das Finanzministerium vorgelegt, die den Bereich der Kryptowährungen und Stablecoins stärker regulieren und unter die Aufsicht bringen sollen. Dabei zielen die Regulierungsmaßnahmen darauf ab, Finanzstabilität zu fördern, Geldwäsche zu verhindern und den Verbraucherschutz zu stärken. Neben den rein regulativen Maßnahmen gewinnen auch technische und geschäftliche Innovationen an Bedeutung.

Zentralbank-Digitale Währungen (CBDCs) sind ein Beispiel dafür, wie staatliche Institutionen auf die Herausforderungen reagieren und eigene digitale Zahlungsmittel entwickeln. Diese digitalen Zentralbankwährungen agieren als Ergänzung oder Alternative zu privaten Kryptowährungen und können das Tokenisierungspotenzial in der Finanzwelt weiter vorantreiben. Dabei sind jedoch Fragen hinsichtlich Datenschutz, Datenhoheit und der möglichen Überwachung von Individuen und Unternehmen zentrale Diskussionspunkte. Die Gestaltung der CBDCs muss daher nicht nur technologisch ausgereift sein, sondern auch gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigen. Die Tokenisierung von Vermögenswerten verspricht einen tiefgreifenden Wandel im Handel und Besitz von Wertgegenständen.

Die Umwandlung von physischen oder finanziellen Assets in digitale Tokens ermöglicht eine höhere Liquidität, schnellere Transaktionen und neue Investitionsmöglichkeiten. Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2030 der Gesamtwert der tokenisierten Vermögenswerte auf rund 16 Billionen US-Dollar ansteigen wird. Neben klassischen Finanzprodukten können auch Immobilien, Kunstwerke oder geistiges Eigentum tokenisiert werden. Allerdings bringen diese neuen Märkte auch neue Herausforderungen mit sich, beispielsweise im Bereich der Besteuerung, der rechtlichen Einordnung der digitalen Tokens und der Sicherstellung von Eigentumsrechten. In der Schnittstelle zwischen Technologie und Recht entsteht eine neue Dimension für Rechtsberater und Compliance-Experten.

Rechtliche Auseinandersetzungen mit digitalen Vermögenswerten erfordern spezielles Wissen, da die Nachverfolgung, Sicherung und Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber teilweise anonymen oder dezentral agierenden Akteuren komplex ist. Die Implementierung von Smart Contracts, die automatisierte Vertragserfüllung ermöglichen, öffnet zudem neue Fragen hinsichtlich der Auslegung, Haftung und Durchsetzbarkeit. Anwälte und Juristen müssen sich zunehmend mit technischen Details vertraut machen, um in gerichtlichen oder arbitrationsbasierten Verfahren adäquate Argumentationen vorzubereiten und durchzusetzen. Im Zuge der Digitalisierung steigt auch die Bedeutung von Lawtech-Lösungen, die den rechtlichen Umgang mit digitalen Vermögenswerten vereinfachen können. Software für Compliance-Tracking, Tools zur digitalen Token-Emission sowie spezialisierte Plattformen für Streitbeilegungen bei kleineren Transaktionen entwickeln sich rasant.

Diese Innovationen unterstützen sowohl Finanzinstitute als auch juristische Fachkräfte darin, die vielschichtigen regulatorischen Anforderungen effizient und sicher zu erfüllen. Darüber hinaus entstehen neben traditionellen Finanzinstituten neue Marktteilnehmer, welche die Potentiale von dezentralen Finanzsystemen (DeFi) nutzen wollen. Diese Strukturen, die ohne zentrale Intermediäre auskommen, bieten innovative und oft kostengünstige Lösungen für Kreditvergabe, Handel oder Asset-Management. Allerdings stehen sie gleichzeitig unter intensivem Beobachten von Aufsichtsbehörden, da die Risikobewertung und Regulierung solcher Systeme komplex ist und klassische Schutzmechanismen fehlen können. Die Integration von DeFi-Elementen in bestehende Finanzmärkte wird somit eines der wichtigsten Themen der kommenden Jahre sein.

Politisch gesehen ist der digitale Vermögensmarkt Teil einer breiteren Strategie, technologische Führerschaft zu erlangen und gleichzeitig die Risiken neuer digitaler Sektoren zu kontrollieren. Unterstützende Maßnahmen wie Förderprogramme für Forschung im Bereich Quanten- und Blockchain-Technologien, Entwicklung von Rechtsrahmen und internationale Zusammenarbeit sind elementar, um Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit nachhaltig zu sichern. Die USA zeigen mit Initiativen wie dem Strategic Bitcoin Reserve und dem Digital Asset Stockpile ebenfalls Engagement, digitale Assets als strategischen Wirtschaftsfaktor zu etablieren. Die Kombination aus technologischem Fortschritt, sich wandelndem regulatorischen Umfeld und wachsenden Märkten führt zu einem Marktumfeld, das ausgesprochen dynamisch ist. Für Investoren, Unternehmen und Gesetzgeber bedeutet dies, flexibel zu bleiben und sich kontinuierlich an neue Gegebenheiten anzupassen.

Ein ganzheitliches Verständnis von Technologie, Recht und Politik ist dabei unabdingbar, um die Chancen des digitalen Vermögensmarktes umfassend zu nutzen und gleichzeitig Risiken effizient zu managen. Die Bedeutung der akademischen Ausbildung in diesem Bereich wächst entsprechend. Programme wie der Online-LLM in International Commercial and Technology Law an der Universität Manchester bieten juristischen Fachkräften die Möglichkeit, sich gezielt auf die komplexen Herausforderungen der digitalen Wirtschaft vorzubereiten. Der Fokus auf Themen wie Blockchain, Kryptowährungen, KI und Web3 bereitet auf die Anforderungen in einem sich stark wandelnden Marktumfeld vor. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der digitale Vermögensmarkt als zukunftsweisendes Feld verstanden werden muss, in dem Technologie, Politik und Recht eng verzahnt miteinander agieren.

Die nächsten Jahre werden entscheidend dafür sein, wie dieser Markt strukturell entwickelt wird und welche Rolle digitale Vermögenswerte zukünftig in globalen Finanzsystemen und der Gesellschaft spielen. Eine sorgfältige Balance zwischen Innovation und Regulierung wird maßgeblich darüber entscheiden, welche Potentiale sich realisieren lassen und wie widerstandsfähig die neuen Marktstrukturen gegenüber Risiken sind.