Koffein ist weltweit das am häufigsten konsumierte psychoaktive Stimulans und gilt für viele Menschen als unverzichtbarer Muntermacher im Alltag. Es steckt in Kaffee, Tee, Softdrinks, Energy-Drinks und sogar in Schokolade sowie einigen Medikamenten. Die Wirkung von Koffein auf Wachheit und Konzentration ist gut erforscht, doch seine Einflüsse auf das Gehirn während des Schlafs sind komplex und teilweise noch unzureichend verstanden. Neue wissenschaftliche Untersuchungen liefern tiefgehende Einblicke in das Zusammenspiel von Koffeinkonsum, Altersgruppen und Gehirndynamik im Schlaf. Besonders interessant sind dabei Veränderungen in der Hirnkomplexität und dem Zustand der sogenannten kritischen Dynamik, die für effiziente Informationsverarbeitung im Gehirn entscheidend sind.

Das menschliche Gehirn ist ein hochkomplexes System, dessen elektrische Aktivität sich unter anderem im Elektroenzephalogramm (EEG) abbildet. Während des Schlafs durchläuft das Gehirn unterschiedliche Schlafphasen, die sich in der EEG-Kurve deutlich unterscheiden. Neben den klassischen Messgrößen wie Frequenzbändern (Delta, Theta, Alpha, Beta) gewinnen komplexitäts- und kritikalitätsbasierte Analysen zunehmend an Bedeutung. Komplexität im EEG spiegelt die Vielfalt und Unvorhersehbarkeit der neuronalen Signale wider, während kritische Dynamik – ein Zustand zwischen Stabilität und Chaos – als optimal für kognitive Prozesse und Anpassungsfähigkeit gilt. Jüngste Studien belegen, dass der Konsum von moderaten Koffeinmengen, etwa 200 mg, das Gehirn während des Schlafens dahingehend verändert, dass die Gehirnkomplexität steigt und die kritische Dynamik sich verändert.

Hierbei fällt auf, dass diese Effekte abhängig vom Alter der Personen variieren und in verschiedenen Schlafphasen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Während die zentrale Wirkung von Koffein auf das Gehirn vor allem auf die Blockade von Adenosinrezeptoren zurückzuführen ist, eröffnet die Analyse moderner EEG-Signale weitere Erkenntnisse über die neuronalen Mechanismen. Adenosin wirkt im Gehirn als natürlicher Botenstoff, der unter anderem das Schlafbedürfnis steigert und dämpfend auf die neuronale Aktivität wirkt. Durch die Blockade von A1- und A2A-Adenosinrezeptoren reduziert Koffein die Schläfrigkeit und fördert Wachheit. Allerdings beeinflusst diese Blockade auch komplexe neurochemische Netzwerke, darunter die Modulation von Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin sowie GABAergen und glutamatergen Systemen, die alle wesentliche Rollen in der Schlafregulation und Hirnaktivität spielen.

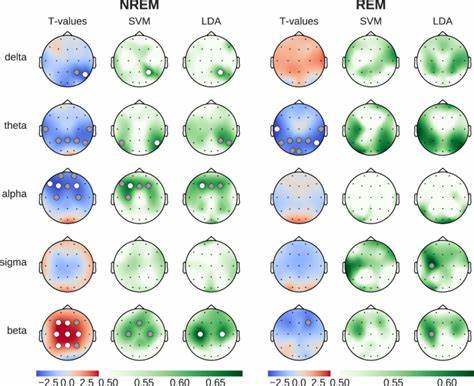

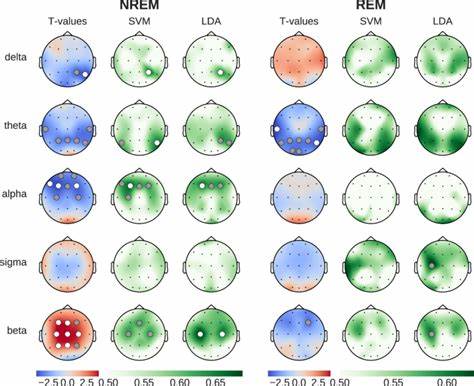

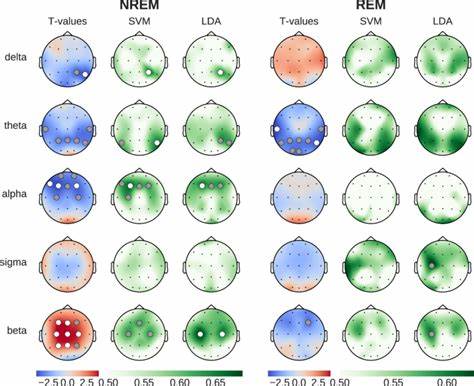

Analysen von EEG-Daten zeigen, dass Koffein den sog. 1/f-ähnlichen Anteil des Power-Spektrums abflacht. Dieses Phänomen ist eng mit Veränderungen im Gleichgewicht zwischen neuronaler Erregung und Hemmung (Excitation-Inhibition-Balance) verbunden und steht für eine Verschiebung hin zu einem Zustand erhöhter neuronaler Erregbarkeit. Besonders während des Non-Rapid-Eye-Movement (NREM)-Schlafs konnten diese Veränderungen beobachtet werden. Weniger ausgeprägt, aber dennoch vorhanden, waren Effekte während der REM-Schlafphase, wobei hier Alterseffekte eine größere Rolle spielten.

Die Bedeutung der EEG-Komplexitätsmessungen lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Höhere Entropiewerte und eine gesteigerte Lempel-Ziv-Komplexität sprechen für ein vielfältigeres und flexibleres neuronales Signal. Koffein konnte signifikante Erhöhungen dieser Werte bewirken, was auf die Förderung komplexerer Hirndynamiken auch im Schlaf deutet. Die Detrened Fluctuation Analysis (DFA), welche Langzeitkorrelationen misst, zeigte, dass Koffein zugleich eine Reduktion im Skalierungsexponenten bewirkt, ein Indiz für eine Annäherung an den kritischen Zustand. Die kritische Dynamik ist ein Konzept aus der Systemtheorie, das bei biologischen Systemen eine optimale Balance zwischen Ordnung und Chaos beschreibt. Diese Balance ermöglicht es dem Gehirn, effizient zu rechnen, sich flexibel an neue Situationen anzupassen und Informationen effektiv zu verarbeiten.

Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, dass Koffein das Gehirn während des Schlafs näher an diese kritische Schwelle heranführen kann. Ein spannender Befund ist, dass diese Effekte altersabhängig sind. Jüngere Erwachsene im Alter zwischen 20 und 27 Jahren zeigten globalere und stärkere Veränderungen in NREM-Schlafphasen sowie klarere Effekte während des REM-Schlafs. Im Gegensatz dazu zeigten Mittelalterliche Teilnehmer zwischen 41 und 58 Jahren v.a.

in der REM-Phase eine schwächere Reaktion auf Koffein, insbesondere bei den Komplexitäts- und Kritikalitätsmerkmalen. Dies könnte auf altersbedingte Abnahmen der Adenosinrezeptordichte und Veränderungen in der Schlafarchitektur zurückzuführen sein. Ältere Erwachsenen haben zudem meist eine reduzierte Menge und Qualität an Tiefschlaf und REM-Phasen, was die unterschiedliche Wirkung von Koffein erklären kann. Darüber hinaus wurde in der Studie ein Ansatz verfolgt, zwischen der periodischen (rhythmischen) und der aperiodischen (nicht-rhythmischen) Komponente des EEG-Signals zu unterscheiden. Diese Trennung ist entscheidend, da sie detektiert, wie viel der beobachteten EEG-Powerschwankungen auf echte neuronale Oszillationen zurückgeht und wie viel auf generelle, nicht-zyklische Aktivität.

Die Koffeinwirkung ist hier differenziert: Während Koffein die Leistung in niedrigfrequenten Bändern wie Delta und Theta verlangsamte, stieg die Leistung in höheren Frequenzbereichen wie Beta an, vor allem während des NREM-Schlafs. Diese Veränderungen im EEG-Spektrum und in der Komplexität können physiologische Bedeutungen haben. Da Schlaf eine fundamentale Rolle bei Erholung, Gedächtniskonsolidierung und neuronaler Plastizität spielt, könnten Koffein-induzierte Veränderungen in der Gehirndynamik Auswirkungen auf diese Prozesse haben. Die beobachtete Erhöhung der Komplexität könnte beispielsweise eine verminderte Schlafqualität widerspiegeln, da tiefer Schlaf normalerweise mit reduziertem EEG-Entropiewert assoziiert ist. Andererseits scheint Koffein auch die neuronale Flexibilität aufrechtzuerhalten, was in manchen Kontexten vorteilhaft sein kann.

Bisher galt Koffein vor allem als schlafstörend, da es unter anderem die Einschlafzeit verlängert, die Gesamtschlafdauer verkürzt und zu weniger Tiefschlaf führt. Die aktuelle Datenlage zeigt, dass diese bekannten Veränderungen einhergehen mit einem shift von neuronalen Kontrollmechanismen, die unter anderem die Gleichgewichte zwischen Erregung und Hemmung und das Niveau der Organisation neuronaler Netzwerke betreffen. Das Wissen um altersabhängige Effekte von Koffein auf die Gehirnaktivität während des Schlafs hat große praktische Implikationen. Es legt nahe, dass jüngere Menschen eine stärkere neurologische Reaktion auf Koffein zeigen, die sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen kann. Mittelalte oder ältere Erwachsene könnten hingegen in bestimmten Gehirnfunktionen weniger empfindlich reagieren, was wiederum ihre persönliche Koffeinaufnahme und deren Timing beeinflussen sollte.

Gerade für Berufe oder Lebenssituationen, in denen kognitive und gesundheitliche Faktoren eine Rolle spielen, sind solche Erkenntnisse relevant. Ein weiterer Aspekt betrifft die neuroprotektiven Wirkungen von Koffein, die in der Literatur, vor allem im Zusammenhang mit Erkrankungen wie Parkinson, diskutiert werden. Die modulierende Wirkung von Koffein auf die neuronale Komplexität und den kritischen Zustand des Gehirns könnte unter bestimmten Umständen neurobiologisch vorteilhaft sein. Andererseits ist der erhöhte neuronale Erregungszustand in Kombination mit schlechterer Schlafqualität aufmerksam zu beobachten. Aus methodischer Sicht zeigt die Untersuchung, wie wichtig es ist, EEG-Daten mit modernen Analysemethoden zu betrachten, welche sowohl klassische Frequenzanalysen als auch komplexitäts- und kritikalitätsbasierte Maße berücksichtigen.

Zudem gewinnt die Anwendung von maschinellem Lernen zur Erkennung subtiler Muster und zur Unterscheidung zwischen Koffein- und Placebo-Bedingungen immer mehr an Bedeutung. Die kombinierte Nutzung von inferenziellen statistischen Methoden und lernbasierter Klassifikation verbessert die Robustheit und Verlässlichkeit der Ergebnisse. Zukünftige Forschungen könnten sich darauf konzentrieren, wie diese EEG-Veränderungen durch Koffein im Schlaf langfristige Wirkungen auf das kognitive Leistungsvermögen und die Gesundheit des Gehirns haben. Wichtig wären dabei auch Studien, die verschiedene Dosierungen, Konsummuster und auch chronische Wirkung untersuchen. Ebenso sollten weitere Altersgruppen und klinische Populationen analysiert werden, um individuelle Empfehlungen zum Koffeinkonsum in Bezug auf Schlaf und Gehirnfunktion entwickeln zu können.