Koffein gehört zu den weltweit am häufigsten konsumierten psychoaktiven Substanzen. Für viele Menschen ist es der tägliche Muntermacher, der Aufmerksamkeit, Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit verbessert. Trotz seiner weiten Verbreitung sind die Auswirkungen von Koffein auf das Gehirn während des Schlafs bislang noch nicht vollständig verstanden. Insbesondere wie Koffein neuronale Netzwerke im Schlaf beeinflusst und ob diese Effekte altersabhängig sind, war Thema intensiver wissenschaftlicher Forschung. Neueste Studien beleuchten, wie Koffein die Komplexität der Hirnaktivität erhöht und das Gehirn näher an einen sogenannten kritischen Zustand bringt, wobei diese Effekte besonders bei jüngeren Erwachsenen ausgeprägt sind.

Diese Erkenntnisse erweitern unser Verständnis der subtilen Weise, mit der Koffein das Schlafverhalten und die zugrundeliegenden neuronalen Prozesse moduliert. Schlaf ist eine essentielle Phase für die Erholung und Regeneration des Gehirns. Während des Schlafs durchläuft das Gehirn verschiedene Stadien, wobei sich nicht-REM-Schlaf (NREM) und REM-Schlaf in ihrer neuronalen Aktivität stark unterscheiden. Diese Phasen spielen jeweils unterschiedliche Rollen bei Gedächtniskonsolidierung, emotionaler Verarbeitung und körperlicher Erholung. Die Qualität und Struktur des Schlafs haben entscheidenden Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit und die langfristige Gesundheit.

Koffein wirkt als Adenosin-Antagonist, der den natürlichen Schlafdruck reduziert und somit wachmachend und stimulierend wirkt. Während dieser Effekt in Wachphasen erwünscht ist, sorgt Koffein insbesondere beim oder kurz vor dem Schlafengehen häufig für Probleme, da es die Einschlafzeit verlängert und die Schlafqualität mindern kann. Neuere Forschung verwendet Elektroenzephalographie (EEG), um die feinen Veränderungen in der Hirnaktivität durch Koffein während verschiedener Schlafstadien zu untersuchen. An EEG-Messungen bei 40 Probanden, die sowohl unter Koffein (200 mg) als auch Placebo schliefen, zeigten sich markante neurophysiologische Effekte. Auffällig war die Zunahme der Hirnkomplexität, welche sich unter dem Einfluss von Koffein besonders während des NREM-Schlafs manifestierte.

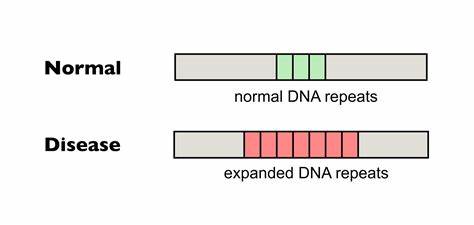

Diese Komplexität wurde mit verschiedenen Metriken, darunter Sample Entropy, Spektrale Entropie und Lempel-Ziv-Komplexität, gemessen. Die erhöhte Unvorhersehbarkeit und reichhaltige Struktur der EEG-Signale unter Koffein bestätigen, dass das Gehirn während des Schlafs dynamischere und vielfältigere neuronale Muster zeigt. Parallel dazu wurde eine Verflachung der 1/f-artigen EEG-Leistungsspektrums beobachtet, was auf einen Shift in den sogenannten aperiodischen Komponenten hinweist. Diese Veränderung der Spektralfunktionen deutet auf einen veränderten Balancezustand zwischen neuronaler Erregung und Hemmung (Excitation-Inhibition Balance) im Gehirn hin. Insbesondere lässt die flachere 1/f-Komponente und das verringerte Maß an langreichweitigen zeitlichen Korrelationen darauf schließen, dass sich das Hirn in einen kritischen Zustand bewegt – einem Übergangszustand zwischen geordnetem und chaotischem Verhalten, der theoretisch die höchste Informationsverarbeitung und Anpassungsfähigkeit ermöglicht.

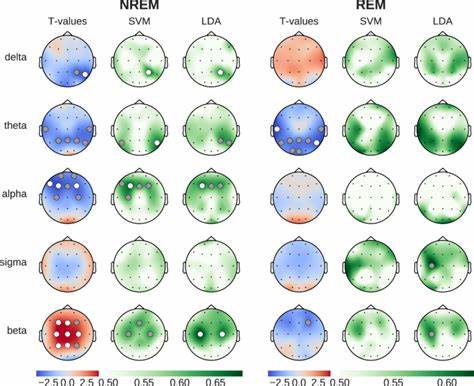

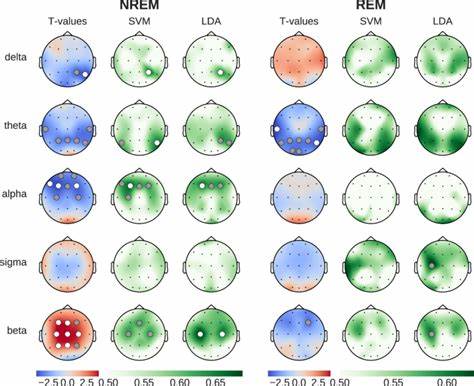

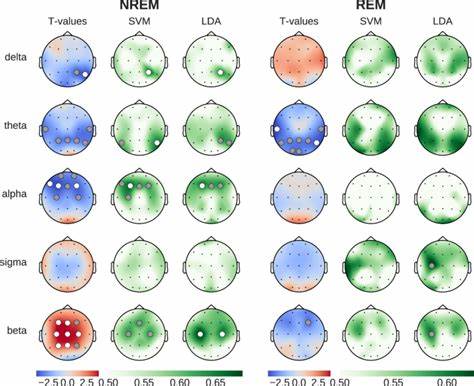

Die Altersabhängigkeit dieser Effekte überraschte: Während die Verstärkung der Hirnkomplexität und der kritischen Dynamiken im NREM-Schlaf bei jüngeren Erwachsenen (20–27 Jahre) und mittleren Altersgruppen (41–58 Jahre) ähnlich stark ausfiel, war während des REM-Schlafs ein deutlicher Unterschied zu beobachten. Hier reagierten jüngere Probanden mit ausgeprägteren Veränderungen, während bei den älteren Teilnehmern diese Effekte nahezu fehlten. Dieses Muster kann durch altersbedingte Veränderungen der Dichte von Adenosinrezeptoren erklärt werden, deren reduzierte Verfügbarkeit bei älteren Menschen die Wirkung von Koffein mildert. Zusätzlich beeinflussen altersbedingte Veränderungen im Schlafarchitecture und Stoffwechsel von Koffein den Grad der neuronalen Modulation. Die Auswirkungen von Koffein auf spezifische Frequenzbänder der EEG-Signale zeigten ein komplexes Bild.

Während im NREM-Schlaf die Leistung im Delta-, Theta- und Alpha-Band unter Koffein abnahm, kam es im Beta-Band zu einer signifikanten Steigerung. Beta-Oszillationen werden oft mit wacher Aufmerksamkeit und kognitiver Aktivität assoziiert und hier könnte die Verstärkung auf eine erhöhte neuronale Erregung und Aktivierung hindeuten. Im REM-Schlaf stellte sich eine Verringerung der Theta-Leistung in temporalen und okzipitalen Regionen heraus, was möglicherweise auf eine Beeinflussung der zustandsabhängigen neuronalen Prozesse während der Traumphase schließen lässt. Die Unterscheidung zwischen periodischen (rhythmischen) und aperiodischen (rauschähnlichen) Komponenten im EEG erwies sich als Schlüssel für das Verständnis der Koffeinwirkungen. Die sonst übliche Analyse der Power-Spektren ohne Abtrennung dieser Anteile könnte irreführend sein, da die aperiodischen Elemente, die mit der 1/f-Charakteristik der EEG-Signale zusammenhängen, signifikant durch Koffein moduliert werden.

Das Entfernen der aperiodischen Komponente verstärkte die Signifikanz der beobachteten Veränderungen in den periodischen Frequenzbändern und bestätigte so, dass Koffein das neuronale Netzwerk auf mehreren Ebenen beeinflusst. Darüber hinaus zeigte die Analyse von Langzeitkorrelationen im EEG-Verhalten, gemessen über Detrended Fluctuation Analysis (DFA), eine Verringerung der zeitlichen Abhängigkeiten, was wiederum auf einen flexibleren, weniger festgefügten Zustand des neuronalen Systems hindeutet. Diese Befunde unterstreichen den Einfluss von Koffein auf die neuronale Dynamik, indem es die Gehirnaktivität näher an kritische Zustände heranführt, die als optimal für Informationsverarbeitung und Anpassungsfähigkeit angesehen werden. Maschinelles Lernen diente als ergänzendes Werkzeug, um zwischen Koffein- und Placebo-Bedingungen auf Basis der EEG-Features zu unterscheiden. Dabei erwiesen sich Komplexitätsmetriken als überlegene Prädiktoren gegenüber klassischen Spektralanalysen.

So erzielte ein Klassifikator, der auf spektraler Sample Entropie basierte, eine Genauigkeit von etwa 75 Prozent bei der Unterscheidung der Schlafzustände unter Koffein versus Placebo, besonders während des NREM-Schlafs. Dies verdeutlicht, dass die durch Koffein induzierten Veränderungen breit und tief in der Hirnaktivität verankert sind. Die zunehmende Komplexität und Annäherung an kritische Zustände führen zu der Frage, wie sich diese Veränderungen auf die Schlafqualität und die mit Schlaf verbundenen kognitiven Prozesse auswirken. Einerseits kann eine erhöhte Komplexität als Zeichen eines aktiveren und adaptiveren Gehirns interpretiert werden. Andererseits ist bekannt, dass Koffein den Schlaf stört, indem es die Zeit bis zum Einschlafen verlängert und den Anteil an Tiefschlafstadien reduziert.

Es ist also denkbar, dass die Steigerung der Komplexität eher eine kurzfristige Erhöhung der neuronalen Aktivität reflektiert, die auf lange Sicht die regenerativen Funktionen des Schlafs beeinträchtigen könnte. Alterungsprozesse verändern die Neurophysiologie des Schlafs und die Rezeptordichte für Adenosin, was wiederum die Wirkung von Koffein moduliert. Die Ergebnisse legen nahe, dass jüngere Menschen eine größere Sensitivität gegenüber Koffein im REM-Schlaf aufweisen, was möglicherweise mit der höheren dichten Adenosinrezeptoren im Gehirn zusammenhängt. Ältere Erwachsene, die von Natur aus bereits eine flachere 1/f-Leistungsspektrumssteilheit und höhere neuronale Basiskomplexität im Schlaf besitzen, zeigen kaum zusätzliche Effekte durch Koffein. Dies erklärt, warum die Koffein-induzierten neuronalen Veränderungen während des REM-Schlafs im mittleren Alter verschwinden.

Diese Erkenntnisse sind besonders relevant, da sie das Weiternutzen von Koffein in unterschiedlichen Altersgruppen beleuchten. Für jüngere Erwachsene sollte die Konsumzeit von Koffein mit Bedacht gewählt werden, um Störungen im REM-Schlaf, der wichtig für Lernen und Gedächtnis ist, zu vermeiden. Für ältere Erwachsene könnten die Effekte zwar abgemildert sein, dennoch ist auch hier eine Individuelle Abstimmung sinnvoll, da Koffein andere gesundheitliche und kognitive Auswirkungen besitzt. Zusätzlich zum neurologischen Einfluss hat Koffein eine komplexe Wirkung auf andere Neurotransmittersysteme. Über die direkte Blockade von Adenosinrezeptoren beeinflusst Koffein die Freisetzung von Dopamin, Noradrenalin und Acetylcholin, was insgesamt zu einer gesteigerten Wachheit und Erregung führt.

Durch die Modulation von GABAergen und glutamatergen Systemen wirkt Koffein auf das Gleichgewicht von Erregung und Hemmung im Gehirn ein, was sich direkt in den beobachteten Veränderungen in EEG-Mustern und kritischen Dynamiken manifestiert. Die Lüftung aktueller Forschungsergebnisse zur Wirkung von Koffein auf die neuronalen Prozesse im Schlaf eröffnet eine neue Perspektive auf die Rolle von Psycho stimulanzien in der Schlafmedizinforschung und kognitiven Neurowissenschaften. Ein umfassendes Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Koffein und Gehirndynamik während des Schlafs ist insbesondere angesichts der weiten Verbreitung von Koffeinkonsum von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Die altersabhängigen Unterschiede in der Hirnantwort auf Koffein zeigen zudem, dass personalisierte Empfehlungen für den Koffeinkonsum sinnvoll sind. Zukünftige Forschungsarbeiten könnten darauf abzielen, die funktionellen Konsequenzen der durch Koffein induzierten Erhöhungen der Hirnkomplexität und des kritischen Zustandsverhaltens zu untersuchen.

Besonders interessant wäre es, den Zusammenhang zwischen diesen neurophysiologischen Veränderungen und kognitiven Leistungen, dem Schlafqualitätsgefühl sowie langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen zu klären. Des Weiteren könnten Studien mit klinischen Populationen, wie Menschen mit Schlafstörungen oder neurodegenerativen Erkrankungen, Aufschluss über die mögliche therapeutische oder schädliche Rolle von Koffein im Schlaf geben. Insgesamt zeigt die umfassende Analyse, dass Koffein während des Schlafs weit mehr bewirkt als eine bloße Verlängerung der Einschlafzeit oder Verringerung der Schlafqualität. Es beeinflusst tiefgreifend die neuronale Organisation, die Balance zwischen Erregung und Hemmung sowie die Komplexität der elektrischen Aktivität des Gehirns. Diese Effekte sind insbesondere im nicht-REM-Schlaf sichtbar und variieren je nach Alter strukturiert.

Solche Erkenntnisse tragen dazu bei, den Einfluss alltäglicher Substanzen auf das komplexe System Gehirn und Schlaf besser zu begreifen und können in Zukunft die Entwicklung gezielter Schlafhygiene- und Gesundheitsstrategien unterstützen.