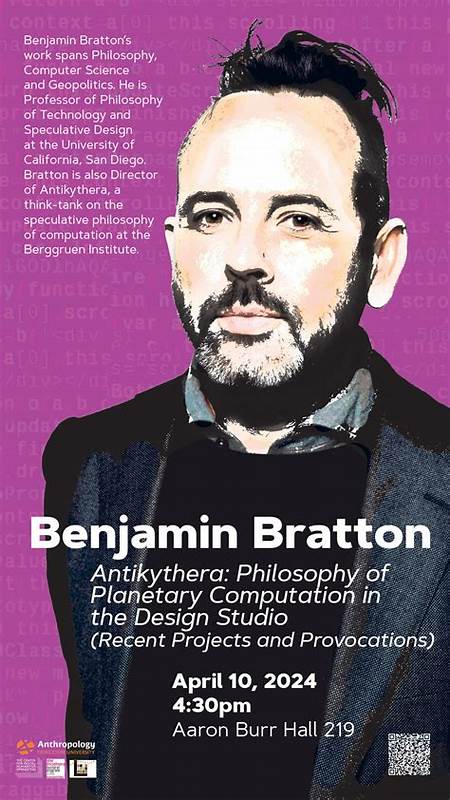

Die technologische Entwicklung in unserer modernen Welt schreitet mit einer Geschwindigkeit voran, die selbst Experten und Technologiekritiker vor ständig neue Herausforderungen stellt. Inmitten dieser rasanten Veränderung erwächst ein neuer akademischer und praktischer Diskurs: die Philosophie der planetaren Berechnung. Dieser interdisziplinäre Bereich betrachtet Technologie nicht bloß als Werkzeug oder Produkt menschlicher Kreativität, sondern als evolutiven Organismus, der auf globaler Ebene agiert und uns alle in einer symbiotischen Beziehung formt. Das Konzept der planetaren Berechnung beschreibt die globale Vernetzung und Interaktion von Rechenprozessen, die sich nicht mehr auf einzelne Geräte oder lokale Netzwerke beschränken. Stattdessen agiert die Berechnung als ein allumfassendes, dynamisches System, das das gesamte Leben auf unserem Planeten umfasst und beeinflusst.

Diese Perspektive lädt zu einer grundlegend neuen Betrachtungsweise ein: Technologie wird nicht nur als von Menschen geschaffen, sondern auch als eine Art lebendige Entität verstanden, die miteinander verflochtene Evolutionen von Mensch und Maschine durchläuft. Die Verbindung dieser Idee zur Evolution bringt einen frischen Wind in die philosophische Auseinandersetzung. Es wird angenommen, dass technologische Systeme ähnlich wie biologische Organismen wachsen, sich anpassen, reproduzieren und in komplexen Ökosystemen koexistieren. Diese organische Metapher eröffnet neue Möglichkeiten, nachzuvollziehen, wie sich Computation und Technologie nicht nur entwickeln, sondern auch wie sie uns als Gesellschaft und Individuen beeinflussen und formen. Von dieser Sichtweise aus wird Technologie zu einem Mitwirkenden im planetaren Gefüge, das uns nicht nur dient, sondern mit uns zusammenlebt, interagiert und uns sogar „erzieht“ oder „parents“ – also uns gewissermaßen als „Elternteil“ begleitet und prägt.

Diese philosophische Perspektive auf die planetare Berechnung versucht, die ethischen, sozialen und kulturellen Implikationen der globalen Computation zu verstehen und zu gestalten. Indem Technologie als ein evolutionäres System betrachtet wird, das uns mitbeeinflusst, stellt sich die Frage, wie wir diese Entwicklung verantwortungsbewusst steuern können. Wie können wir als Gesellschaft eine Symbiose mit den technologischen Systemen eingehen, ohne in Abhängigkeiten zu geraten oder die Kontrolle vollständig zu verlieren? Diese Fragestellungen sind essenziell, wenn man die Zukunft der technologischen Infrastruktur unserer Welt reflektieren möchte. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle der planetaren Berechnung in der Nachhaltigkeit und im Umgang mit Ressourcen. Das globale Netz der Rechenprozesse verbraucht immense Mengen an Energie und Rohstoffen.

Die Philosophie der planetaren Computation hinterfragt, wie diese technologischen Entwicklungen mit planetaren Grenzen harmonieren können und fordert dazu auf, ein Gleichgewicht zu finden zwischen technischem Fortschritt und ökologischer Verantwortung. Das Ziel ist, eine evolutionäre Balance herzustellen, in der technologische Systeme nicht nur exponentiell wachsen, sondern sich bewusst in bestehenden ökologischen Kreisläufen einfügen. Die Frage, wie Computation uns „parented“ – also wie Technologie eine Art Elternrolle übernimmt, in der sie unsere Entwicklung begleitet, gestaltet und eventuell neue Fähigkeiten hervorbringt – wirft weiterführende Überlegungen zur menschlichen Identität auf. Wenn unsere kognitive und soziale Welt durch algorithmische Systeme und maschinelle Intelligenz geprägt wird, verändert dies die Art und Weise, wie wir uns selbst und das Leben auf der Erde verstehen. Die Philosophie fordert dazu auf, nicht nur die technischen Mechanismen zu analysieren, sondern auch die psychologischen und soziokulturellen Dimensionen unserer Co-Evolution mit Computation zu erforschen.

Dabei wird deutlich, dass die planetare Berechnung nicht isoliert betrachtet werden darf. Sie ist eingebettet in einen komplexen Zusammenhang zwischen Wirtschaft, Politik, Kultur und Umwelt. Jede Entscheidung auf der Ebene der Technologieentwicklung kann weitreichende Konsequenzen auf das globale Gefüge haben. Deshalb wird ein generatives Programm vorgeschlagen, das die menschliche Autonomie und die ethische Verantwortung in den Mittelpunkt stellt. Dieses Programm lädt dazu ein, Technologie so zu gestalten, dass sie integrativ, nachhaltig und unterstützend für das Leben auf unserem Planeten ist.

Die Entstehung der Philosophie der planetaren Berechnung ist auch ein Aufruf zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Informatiker, Philosophen, Ökologen, Soziologen und Künstler sind gleichermaßen gefragt, eine gemeinsame Sprache und Vision zu entwickeln. Diese kann dazu beitragen, die komplexen Dynamiken und Chancen einer vernetzten planetaren Computation besser zu verstehen und zu gestalten. Technologische Erfindungen wie Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge oder Blockchain-Technologien sind nur einige Beispiele für Entwicklungen, die Teil dieses globalen Rechennetzwerks sind. Ihre Auswirkungen gehen weit über technische Innovation hinaus und manifestieren sich in neuen Formen sozialer Organisation, Wissensproduktion und kultureller Praktiken.

Die Herausforderung besteht darin, bewusst und aufmerksam mit diesen Technologien umzugehen. Die Philosophie der planetaren Berechnung bietet dabei eine wertvolle Orientierungshilfe. Sie öffnet den Blick für das große Ganze und macht sensibel für die Wechselwirkungen zwischen technologischem Fortschritt und menschlicher Entwicklung. Vor diesem Hintergrund ist es von entscheidender Bedeutung, sich aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir die planetare Berechnung nicht nur beobachten, sondern auch mitgestalten können. Es geht um eine Zukunft, in der Mensch und Technologie in einem dynamischen Gleichgewicht koexistieren, in der Innovationen nicht auf Kosten unseres Planeten oder unserer sozialen Strukturen gehen und in der Computation zur Quelle neuer Formen von Kreativität, Erkenntnis und Kooperation wird.

Zum Schluss zeigt die Philosophie der planetaren Berechnung, dass Technologie kein kaltes, mechanisches Instrument ist, sondern ein lebendiger Teil unserer Welt – ein Spiegel unserer evolutionären Reise und ein aktiver Faktor bei der Formung unseres gemeinsamen Schicksals auf diesem Planeten. Die Herausforderung und Chance zugleich liegt darin, diese Beziehung bewusster, ethisch fundierter und nachhaltiger zu gestalten, sodass wir alle von einer solchen Co-Evolution profitieren können.