Das Verständnis darüber, wie und wo ein starrer Körper in der Ruhe liegt, ist von zentraler Bedeutung für zahlreiche wissenschaftliche und praktische Anwendungen. Von der Physik über das Industriedesign bis zur Computergrafik ist die Analyse der Gleichgewichtspunkte und der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ruheorientierungen ein faszinierendes und komplexes Feld. Moderne Ansätze gehen heute weit über klassische physikalische Simulationen hinaus und schlagen neue Wege ein, um die Ruhepositionen starrer Körper geometrisch zu modellieren und gezielt zu gestalten. Die Untersuchung dieser Fragestellung hat in den letzten Jahren durch innovative mathematische Methoden und die Verschmelzung verschiedener Disziplinen einen enormen Fortschritt gemacht. Im Kern geht es bei der Analyse starrer Körper in Ruhe darum, alle möglichen stationären Punkte zu identifizieren.

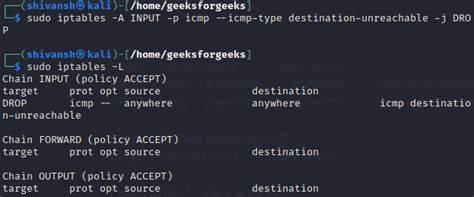

Das heißt, man sucht nach den Positionen und Orientierungen, in denen ein Körper mit fast keiner Bewegung verharrt, wenn er von einer zufälligen Ausgangslage ohne nennenswerte Anfangsenergie abgerollt oder abgelegt wird. Hierbei spielt es keine Rolle mehr, wie der Körper geworfen, abgestellt oder gedreht wurde – letztlich wird der Zustand erreicht, bei dem sich das Gleichgewicht einstellt. Anders als bei zeitaufwendigen physikalischen Simulationen, mit vielen Iterationen basierend auf Kräften und Impulsen, setzen neue Ansätze auf eine elegant geometrische Betrachtung. Die Schlüsselidee basiert auf der sogenannten Morse-Smale-Komplex-Struktur, welche in der Differentialtopologie zur Analyse von Funktionen verwendet wird. Bei starren Körpern ist die Funktion, die untersucht wird, die Unterstützung des Körpers über die sogenannte Gauss-Karte, ein mathematisches Objekt, das die Oberflächennormalen in eine Kugel projiziert.

Durch die Analyse der kritischen Punkte dieser Funktion – also der Maxima, Minima und Sattelpunkte – lassen sich alle potenziellen Gleichgewichtslagen bestimmen. Die Bedeutung dieser Methode liegt darin, dass sie komplett deterministisch und differenzierbar ist, was sie ideal für algorithmische Anwendungen macht. Ein großer Vorteil des geometrischen Modells ist die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Berechnungen. Während herkömmliche simulationsbasierte Methoden oft minutenlange oder sogar stundenlange Rechenzeiten erfordern, sind die geometrischen Verfahren um ein Vielfaches schneller. Dies ermöglicht nicht nur eine robuste Vorwärtsanalyse, bei der man die Stabilität von existierenden Formen überprüft und die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Ruhepositionen effizient ermittelt.

Sie eröffnen auch die spannende Möglichkeit der inversen Gestaltung. Dabei wird die gewünschte Ruhelageverteilung an die Formvorlage herangetragen, und der Algorithmus sucht durch differenzielle Optimierung nach geometrischen Anpassungen, um exakt diese Zielwahrscheinlichkeiten zu erreichen. Ein besonders faszinierendes Anwendungsfeld dieser Technik ist die Entwicklung von Spezialwürfeln mit ungleichverteilten Wahrscheinlichkeiten von Lagen. Klassische Würfel, die als perfekte gleichwahrscheinliche Zufallsgeneratoren dienen, sind meist konvexe, regelmäßige geometrische Körper. Mit den neuen Ansätzen lassen sich jedoch auch nicht-konvexe Formen so anpassen, dass sie spezifische Wahrscheinlichkeiten für ihre ruhenden Seiten haben, ohne die natürliche Ästhetik und Form zu verlieren.

Dies eröffnet breite Möglichkeiten im Spieldesign und bei interaktiven Anwendungen, wo gewünschte Zufallseffekte nicht mehr vollständig auf zufällige Kräfte basieren, sondern intelligent in das Objekt eingebaut sind. Die praktische Umsetzung wurde bereits mehrfach durch physische Experimente bestätigt. Modelle, die mittels additiver Fertigung oder traditionellen Modellbaumethoden hergestellt wurden, zeigen eine beeindruckende Übereinstimmung mit den vorhergesagten Ruheverteilungen. Dies beweist, dass die geometrisch-mathematische Abstraktion und die reale Welt sehr präzise korrelieren. Darüber hinaus bietet das Modell einen neuen Blick auf natürliche Formen und deren Stabilitätsverhalten in Umgebungen.

In der Computergrafik und in der Robotertechnik ist es essenziell, die Positionierung von Objekten möglichst realistisch zu simulieren. Die Möglichkeit, vorherzusagen, wie häufig ein Objekt in welcher Lage ruht, hilft, natürliche Szenen besser zu modellieren und Roboterprogramme bei der Handhabung von Objekten effizienter zu machen. Die Theorie hat jedoch auch noch Grenzen. Momentan nimmt das Modell eine Annahme vor, dass Anfangsmomente zu vernachlässigen sind, wodurch es am besten bei langsamen Bewegungen oder beim ruhigen Ablegen sinnvoll anwendbar ist. Änderungen, die starke dynamische Effekte mit einbeziehen müssten, bleiben eine Herausforderung.

Zudem sind komplexe nicht-konvexe Formen mit sehr vielen potenziellen Gleichgewichtspunkten schwieriger zu handhaben und erfordern umfangreichere Rechenressourcen. Trotzdem zeigt die Forschung, dass die geometrische Herangehensweise ein starkes Fundament für zukünftige Erweiterungen bietet. Beispielsweise könnten in Zukunft kombinierte Modelle entstehen, die sowohl den Einfluss der Dynamik als auch der Geometrie berücksichtigen, um noch realistischere Voraussagen zu treffen. Ebenso ist denkbar, dass die inverse Gestaltung in anderen Bereichen der Produktentwicklung Anwendung finden könnte, etwa um Stabilität und Gleichgewicht gezielt zu optimieren. Die Interdisziplinarität dieses Forschungsfeldes ist beeindruckend.

Es verbindet Konzepte aus der Geometrie, der Topologie, der Physik, der Informatik und dem Engineering. Solche Synergien sind ein exzellentes Beispiel dafür, wie die moderne Wissenschaft traditionelle Probleme mit völlig neuen Methoden lösen kann, von denen am Ende zahlreiche Bereiche profitieren. Im Fazit lässt sich sagen, dass die geometrische Modellierung der Ruhestände starrer Körper eine revolutionäre Herangehensweise darstellt. Sie bietet nicht nur eine schnelle und präzise Methode zur Analyse, sondern auch erstaunliche Möglichkeiten zur Gestaltung und Optimierung von Form und Verhalten. Die Verbindung von mathematischer Tiefe mit praktischer Umsetzbarkeit macht diese Technik zu einem äußerst wertvollen Werkzeug für Wissenschaft, Industrie und Design.

Die Zukunft verspricht weitere spannende Anwendungen, die unsere Wahrnehmung und Nutzung starrer Körper nachhaltig verändern werden.

![Putting rigid bodies to rest [pdf]](/images/9922D2BB-FEBA-49ED-9B9D-630E5A40FB76)