Microsoft steht vor einer bedeutenden Veränderung, die die Art und Weise, wie Softwareaktualisierungen auf Windows-PCs durchgeführt werden, grundlegend verändern könnte. Das Unternehmen entwickelt eine zentrale Plattform zur Verwaltung von Updates, die alle installierten Programme, Treiber und Systemkomponenten in einem einzigen, intelligenten System zusammenführt. Dieses neue Modell will den bisher meist fragmentierten, komplexen und oft umständlichen Prozess der Softwareaktualisierung stark vereinfachen. Die geplante Plattform könnte damit langfristig nicht nur die Nutzerfreundlichkeit verbessern, sondern auch das Sicherheitsniveau und die Effizienz von IT-Infrastrukturen deutlich erhöhen. Die bisherigen Herausforderungen im Update-Management Die meisten Windows-Nutzer kennen das Problem: Während das Betriebssystem selbst relativ regelmäßig über Windows Update aktuell gehalten wird, gestaltet sich die Aktualisierung von Drittanbieter-Software oft deutlich komplizierter.

Viele Programme verfügen über eigene Update-Mechanismen, die unterschiedlich ausgeprägt sind und aktiv vom Nutzer überwacht werden müssen. Manchmal sind auch manuelle Schritte erforderlich, um eine neue Version zu installieren. Diese Zersplitterung führt häufig dazu, dass wichtige Updates übersehen werden. Sicherheitslücken bleiben daher bestehen, und es entsteht ein erhöhtes Risiko durch veraltete Softwareversionen. Zudem erhöht die Vielzahl an Updatetools den Verwaltungsaufwand und damit verbundene Reibungsverluste in der täglichen Nutzung.

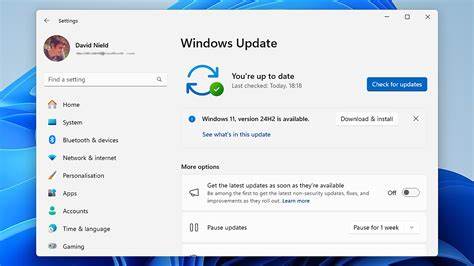

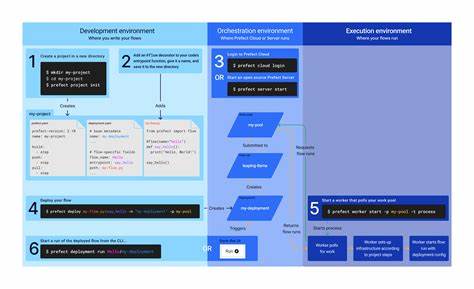

Microsofts Ansatz: Ein zentrales Update-Orchestrierungssystem Microsoft reagiert nun mit einem zentralisierten Update-Management, das alle Softwareaktualisierungen intelligent steuert und automatisiert. Die neue Plattform basiert auf leistungsfähigen Schnittstellen, die Entwickler nutzen können, um ihre Anwendungen anzumelden und für das einheitliche Updatesystem verfügbar zu machen. Dazu werden aktuell unter anderem PowerShell und WinRT APIs genutzt, die es ermöglichen, den gesamten Updateprozess über das Betriebssystem abzuwickeln. Der Nutzer erhält dabei nur eine einzige Anlaufstelle für sämtliche Updates und entsprechende Benachrichtigungen. Das reduziert nicht nur die Komplexität, sondern sorgt auch für eine konsistentere und robustere Update-Verteilung.

Vorteile für Anwender und Unternehmen Für Endnutzer bedeutet die zentrale Plattform vor allem mehr Komfort und Sicherheit. Updates werden zuverlässiger angewendet, da das System sie automatisch plant und ausführt. Die Gefahr, wichtige Sicherheitspatches zu verpassen, sinkt dadurch deutlich. Auch die störenden Unterbrechungen werden besser gesteuert, da die Koordination von Updates auf einem höheren Niveau erfolgt. Für Unternehmen und IT-Abteilungen ergeben sich durch den neuen Prozess ebenfalls Vorteile.

Ein einheitliches Update-Management erleichtert das Monitoring, die Steuerung und das Reporting von Softwareversionen und Sicherheitsständen. Dies unterstützt nicht zuletzt die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und senkt potenzielle Risiken durch veraltete Software in der Infrastruktur. Technische Umsetzung und Integration in das Betriebssystem Die technische Architektur hinter Microsofts Update-Plattform ist darauf ausgelegt, möglichst breit kompatibel zu sein. Neben Windows-eigenen Komponenten sollen möglichst viele Anwendungen von Drittanbietern einbezogen werden können. Insbesondere Softwareentwickler erhalten durch die PowerShell- und WinRT-Schnittstellen flexible Möglichkeiten, ihre Updateprozesse in das zentrale System zu integrieren.

Diese Schnittstellen erlauben es nicht nur, die Updates zeitlich zu koordinieren, sondern auch, die gesamte Kommunikation mit dem Nutzer zu steuern – von der Informationsanzeige bis zur Detailsteuerung über Einstellungen. Herausforderungen und mögliche Kritikpunkte Trotz der zahlreichen Vorteile lässt sich nicht leugnen, dass der neue Update-Ansatz auch Herausforderungen mit sich bringt. Eine mögliche Sorge betrifft den Kontrollverlust, da Nutzer und Unternehmen ihre Update-Prozesse künftig stärker an Microsoft binden. Dies kann als Nachteil empfunden werden, insbesondere in sensitiven IT-Umgebungen, in denen individuelle Update-Strategien und sorgfältige Prüfungen notwendig sind. Zudem kann die Integration fremder Software-Hersteller in das System aufwändig sein.

Es bleibt abzuwarten, wie viele Entwickler das neue Modell tatsächlich unterstützen und wie schnell die flächendeckende Umstellung gelingt. Auch der Schutz der Nutzerdaten und die Gewährleistung der Privatsphäre bei solch einer vernetzten Update-Koordination sind wichtige Aspekte, die Microsoft berücksichtigen muss. Langfristige Bedeutung und Ausblick Die geplante zentrale Update-Plattform von Microsoft stellt einen konsequenten Schritt in Richtung eines moderneren, sichereren und komfortableren Computer-Ökosystems dar. Indem alle Updates in einem System zusammengefasst werden, entsteht eine einheitliche Grundlage für künftige Innovationen im Bereich der Softwarepflege. So könnten beispielsweise Künstliche Intelligenz oder Machine Learning zukünftig eingesetzt werden, um Updates noch gezielter und ressourcenschonender zu verteilen.

Für die Anwender bedeutet dies weniger Aufwand und mehr Sicherheit gleichermaßen. Auf der anderen Seite fordert der Ansatz weiterhin eine aktive Unterstützung durch App-Hersteller und IT-Verantwortliche, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Fazit Microsofts neues Vorhaben, Updates aller Software zentral zu orchestrieren, adressiert eine der langjährigen Schwachstellen im Windows-Ökosystem. Der Ansatz verspricht signifikante Verbesserungen bei Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Systemmanagement. Die Umstellung auf ein einheitliches Update-System könnte die tägliche Nutzung von Windows-Rechnern sowie den Betrieb von IT-Infrastrukturen erleichtern und sicherer machen.

Gleichzeitig stehen Entwickler, Unternehmen und Nutzer vor der Aufgabe, sich auf diese Neuerung einzustellen und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Wenn es Microsoft gelingt, eine breite Unterstützung im Software-Ökosystem zu gewinnen und die technische Umsetzung robust zu gestalten, könnte dieser Schritt die Zukunft des Software-Updates nachhaltig prägen und für alle Beteiligten von großem Vorteil sein.